ITエンジニア採用で、採用要件を明確にしてミスマッチを防ぎたい場合、社内の開発メンバー(現場エンジニア)の協力は欠かせません。「人事と現場が協力してエンジニア採用に取り組む」のは理想的な流れですが、いざ協力を求めると、次のような壁に直面してしまうこともあります。

- 「現場が開発業務で手一杯で、なかなか採用にリソースを割けない」

- 「『採用は人事の仕事』という意識が強く、障害になっている」

現場エンジニアが採用活動を「自分ごと」として捉え、主体的に動いてくれるようになるには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。

この記事では、人事と現場の間に横たわる壁を解消し、組織全体でエンジニア採用に取り組むための「共通認識の作り方」と「具体的な仕組みづくり」について解説します。

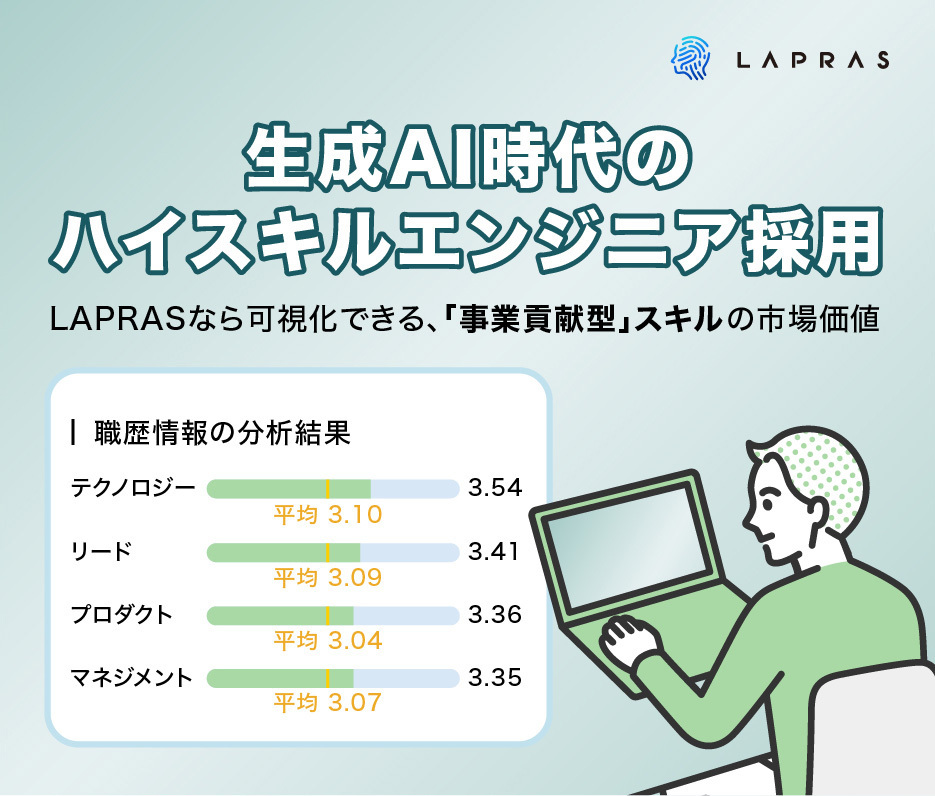

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

なぜ現場エンジニアの協力が必要なのか?

現場エンジニアが採用活動に協力することには、次のようなメリットがあります。多忙な現場エンジニアの方々に納得したうえで手伝ってもらうためにも、その理由を明確に理解しておきましょう。

企業側のメリット:見極めの精度向上

最大のメリットは、「人事担当者だけでは判断するのが難しい、候補者の技術スキルや開発現場での経験を正確に見極められる」という点です。

また、単なるスキルマッチだけでなく、「その人とチームで一緒に働きたいか」「自社の開発スタイルに馴染むか」といったカルチャーマッチの観点も、自社のエンジニア目線が入ることで格段に精度が向上します。

候補者側のメリット:アトラクトとミスマッチ防止

候補者にとっても、現場エンジニアと直接話せることは大きなメリットです。実際の開発フローやチームの雰囲気など、リアルな情報を現場社員から聞くことで、入社後のイメージが湧きやすくなり、「思っていたのと違う」というギャップが生じるのを防げます。

また、現場社員との対話自体が、「このチームで働きたい」というアトラクトを高めることにもつながります。

「採用は人事の仕事」という壁を壊す

現場エンジニアの協力が重要だとわかっていても、実際にはなかなか動いてもらえないことがあります。その背景には、いくつかの理由が考えられます。

- 採用にかける時間不足:目の前の開発業務が多忙で、採用に割く時間がない。

- 役割意識の壁:「採用は人事の役割」という認識があり、当事者意識を持ちにくい。

- 過去の失敗体験:過去にミスマッチ(スキルやカルチャーの不一致)があり、採用活動にネガティブな印象を持っている。

- 認識のズレ:人事からの紹介候補者が現場の求める基準と合っておらず、「わかってくれていない」と感じている。

こうした壁を乗り越えるためには、人事だけで解決しようとせず、組織全体でのアプローチをおこなっていく必要があります。

経営層を巻き込み、トップダウンで共通認識をつくる

現場エンジニアに直接協力を依頼しても十分なリアクションが得られない場合に有効なのが、経営層(代表、CTO、VPoEなど)を巻き込むことです 。

自社開発サービスを扱う企業に代表されるように、社内の開発力は事業成長を牽引する大きな原動力になっています。採用は単なる欠員補充や人事の業務ではなく、「事業成長のための重要な経営課題」であり「全員で向き合うべきこと」という共通認識を、トップダウンで社員全員に醸成することが重要です。

また、経営層や代表自らが初回面談に出るなど、「会社として採用に本気である姿勢」を示すこと自体が、現場の意識を変える強いメッセージにもなります。

現場と採用担当の「目線合わせ」を行う

もうひとつ重要なポイントが、現場エンジニアと人事・採用担当者間の「目線合わせ」です。ここでいう「目線合わせ」とは、現場が求めるスキル要件やカルチャーを「言語化」し、現場・人事間で共通認識を持っておくことです。

「目線合わせ」ができていないと、人事が良かれと思って連れてきた候補者が現場の基準に合わず、ミスマッチが生じる原因にもなります。

採用背景と自社カルチャーの「言語化」

目線合わせのためには、以下の2点を現場と一緒に言語化することをおすすめします。

採用背景の深堀り

「人が足りないから」といった曖昧な理由では「どんな人に来てほしいのか」という要件は明確にできません。

- 自社が取り組んでいる「事業課題」はなにか

- 事業課題達成のため、「プロダクトが解決すべき課題」はなにか

- プロダクトをより良くするために、「開発チームが取り組むべき課題」はなにか

という順で採用背景を深掘りし、自社が抱えるペインを具体化していきます。そうすれば、その解決に「どんな人材が必要か」が明確になります。

カルチャー指針の定義

スキル(Must/Want)だけでなく、「学習意欲」や「チームワーク」など、自社が大切にしている価値観や行動指針も可能な限り言語化していきましょう。カルチャー指針が明確になれば「それにマッチする人」の人物像も自然と定まります。

こうした「採用基準」が明確になることで、スカウトや選考の精度が上がり、結果としてミスマッチを未然に防ぐことができます 。

採用の「当事者意識」を醸成し、協力のハードルを下げる

経営層からの発信や目線合わせができたとしても、現場が「やらされ仕事」と感じてしまっては、継続的な協力は期待できません。採用活動の質を高めるには、現場エンジニア自身が「自分たちの仲間を採用するためにやる」という当事者意識を持つことが必要です。

しかし、現場が多忙である事実は変わりません。「何を、いつ、どうすればいいか」が不明確なまま依頼すると、心理的・時間的な負担が大きくなり、協力体制はすぐに崩れてしまいます。

そこで重要なのが、負担を最小限に抑えつつ、当事者意識を高めるための「仕組み化」です。ここでは、すぐに取り入れられる2つのアクションを紹介します。

「仕組み化」で当事者意識と負担軽減を両立させよう

(1)定期的な「スカウト会」の実施

採用担当者と現場エンジニアが集まり、アプローチする候補者を検討する「スカウト会」を定期的に開催(週1回など)するのが効果的です。

現場にとっては「この時間だけ集中して採用に向き合えばいい」とスケジュールが明確になり、突発的な作業依頼による負担感を軽減できます。また、候補者の経歴やGitHub等のアウトプットを見ながら「この人と一緒に働きたいか」をリアルタイムで議論することで、自然と採用への当事者意識が醸成されます 。

スケジュールを合わせるのが難しい場合は、Slack等のチャットツールを活用し、候補者情報を共有して非同期でコメントを出し合う機会を作るのも有効です。

(2)判断基準の「フォーマット化」

書類選考やスカウト送信の可否を現場に確認する際、毎回ゼロから説明を求めていては大きな負担になります。そこで、判断基準を「フォーマット化」し、毎回決まった項目をチェックするリストに落とし込んで共有することをおすすめします 。

例えば、候補者リストに「ピックアップした理由」「現場の判断(OK/NG)」「その理由」を記入する欄を設けます。

現場エンジニアは、フォーマットに沿ってチェックするだけ、というルールにすることで、現場の確認工数は大幅に下がります。また、「なぜNGだったのか」の理由が蓄積・可視化されるため、人事と現場の認識のズレ(目線合わせ)を効率的に解消していくことができます。

まとめ:現場の協力が採用の質を高める

現場エンジニアを採用活動に巻き込むことは、技術スキルやカルチャーマッチの精度を高め、入社後のミスマッチを防ぐための確実な手段のひとつです。

「採用は人事の仕事」という壁を壊すには、以下の2つのアプローチを並行して進めることが鍵となります。

- 意識の変革:「採用は全員で取り組むべき経営課題」という共通認識を作る。

- 仕組みの整備:現場が無理なく協力できる環境を整える。

最初は小さな一歩でも構わないので、現場エンジニアと採用についての会話を始めてみましょう。お互いの信頼関係と対話の積み重ねこそが、採用成功への一番の近道となるはずです。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼