今回は、エンジニア採用に携わる経営者・人事・エンジニアの方限定のイベント「エンジニア採用ゆるっと語ろうナイト〜生成AIと共に歩む組織づくり。スタートアップの“成長痛“を語ろう〜」のレポートをお届けします。本イベントは2025/07/03に「IVS2025」のサイドイベントとして開催されました。

HR・組織開発のスペシャリストである久松剛さんを中心に、エンジニア採用に強みを持つ企業のメンバーが集結。

エンジニア採用サービスを提供するLAPRAS、エンジニア採用のミスマッチを減らすコーディング試験サービスを提供するハイヤールー、エンジニア採用に強いRPO(採用代行企業)のICEONEが、生成AI時代のスタートアップ企業の組織づくりにおけるリアルな“成長痛”と、その解決策を本音で語り合いました。

【登壇者プロフィール】

合同会社エンジニアリングマネージメント 社長 兼 レンタルEM/久松 剛

合同会社エンジニアリングマネージメント社長。博士(慶應SFC、IT)。IT研究者、ベンチャー企業・上場企業3社でのITエンジニア・部長職を経て独立。大手からスタートアップに至るまで約20社でITエンジニア新卒・中途採用や育成、研修、評価給与制度作成、組織再構築、ブランディング施策などを幅広く支援。

株式会社ハイヤールー Growth Lead/永井 耀二

人材紹介事業でのキャリアをスタートさせ、HRソリューションである「タレントパレット」での社長室/M&A戦略/マイノリティ出資/新規事業企画を担当。その後パーソルイノベーションでの東京都人材交流事業・新規事業企画を経て、2024年ハイヤールーに参画。

株式会社ICEONE PRODUCT COMPANY事業責任者/加藤 万美子

愛知県出身。大手金融機関に入社後、2021年ICEONEに入社。事業の立ち上げから、1人目カスタマーサクセスとして3年間で延べ約150社以上のエンジニア採用を支援。エンジニアへのスカウト延数は50万件以上。現在は執行役員として組織を統括している。

LAPRAS株式会社 取締役CTO/興梠 敬典

豊田高専を卒業後、ソフトウェアエンジニアとして多様な開発案件に従事。複数の新規事業立ち上げに関わり、ビジネス/ソフトウェア双方の設計と構築を経験。 2015年より株式会社Nextremer高知AIラボの代表として、事業や組織の立ち上げを主導。地域コミュニティや行政とも協力関係を構築し、地方でも先端技術に触れられる場作りにも貢献。掲げるミッションと価値観に共感し、2019年8月にLAPRASに入社。2020年10月CTOに就任。

【司会】

LAPRAS株式会社 / セールス / 毛利 匡邦

大学院修了後、株式会社リクルートキャリア入社。IT・Web系のお客様に対して人材紹介の営業を経験。その後、クリエーションラインでIT商材の営業を担当。営業のマネージャーや教育事業の事業責任者も経験。ポジウィルでは個人向けのキャリアトレーニングのカウンセラーとして年間700名以上の相談を受ける。

現在はLAPRASに参画し、BizDevとして、新規のセールスやイベント企画、Bマーケティングなど幅広く行う。

※登壇予定だった株式会社Avenirl・西和田亜由美さんは残念ながら欠席となりました。

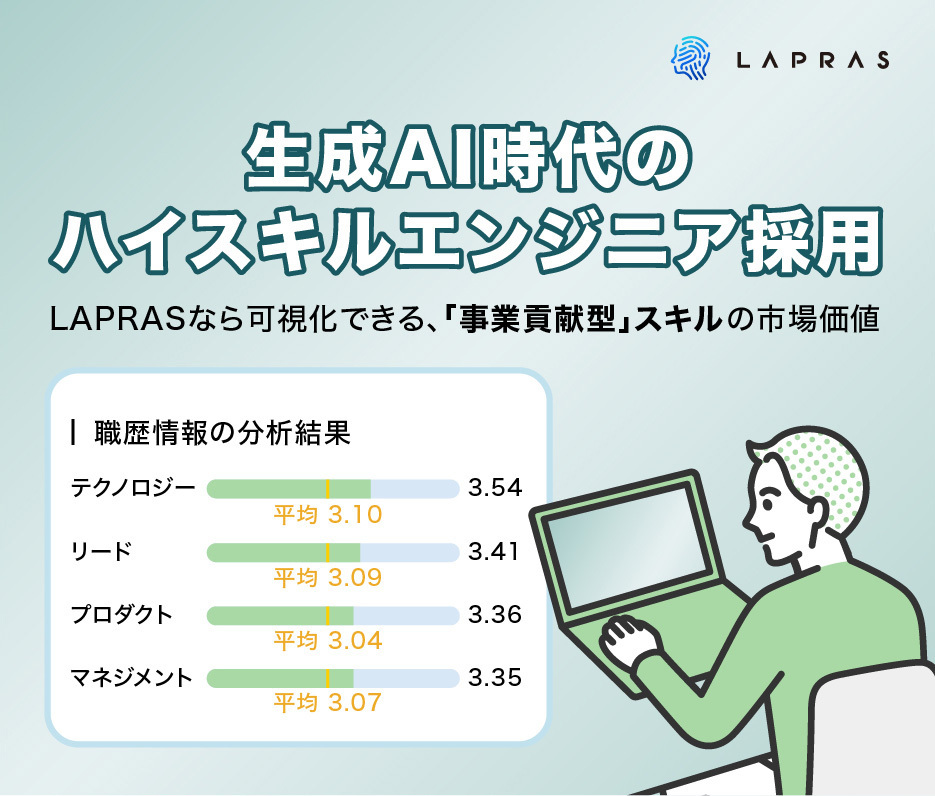

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法テーマ:採用|組織フェーズに合ったエンジニアってどう採用してる?

このテーマでは、

- 直近のエンジニア採用市況のトレンド

- 組織フェーズに合わせたエンジニア採用の課題

- そうした中でいかに求める人物像の採用を成功させるか

といった話題について、意見交換がおこなわれました。

直近のエンジニア採用の市況感

永井さん:組織フェーズに合ったエンジニアの採用において、みなさんは最近の市況感やトレンドをどのようにとらえていますか?

久松さん:市況感やトレンドの話でいうと、スタートアップは調達環境が厳しい背景もあって、採用数を結構減らしている傾向がありますね。大手の会社も採用凍結をしている企業が出てきていると。その結果、スタートアップ志向やベンチャー志向のエンジニアの採用競争は緩やかになってきているのを感じます。

加藤さん:私達のお客様は、シリーズA、B、Cから上場企業までさまざまなフェーズにいらっしゃるんですが、市況感がわからないと、その時々のフェーズで発生する課題によって変化する採用ペルソナを設定できないんですよね。そこは私自身も課題に感じているところです。

組織フェーズによる「活躍できるエンジニア像」の違い

興梠:市況感の話に続いて、組織フェーズに合わせたエンジニア採用についてお話させてもらいますね。組織フェーズ0→1のときにすごく活躍していたエンジニアが、フェーズが変わると力を発揮できなくなるケースもあると思います。それはパフォーマンスが落ちるというよりは、フェーズの変化によってギャップが生じて、モチベーションが低下してしまうんじゃないかなと捉えています。

0→1のフェーズで活躍できるエンジニアは、サービス自体、プロダクト自体にすごく愛着を持っている人が多いイメージがあります。自分自身もユーザーのような感覚で動かしていて、プロダクトに関わることすべてに興味・関心があって、その中で自分のできることにコミットしてくれる人ですね。

ただ組織フェーズが変化して、事業として狙うところがある程度ロジカルに定まってくると、エンジニア自身が「自分がプロダクトのペルソナから外れる瞬間」を実感するタイミングがやってきます。それでもユーザーがすごく喜んでくれて、事業にも貢献できるとか、「自分が好きだからつくる」というマインドから「誰かのためにつくる」というマインドへの変化が必要になるタイミングが必ずあると思ってます。

そういうフェーズでは、クライアントワーク経験など、「誰かが求めるものをつくってきた経験」の重要性が高まってきます。ですので、求める人物像のバックグラウンドを組織フェーズに合わせて調整していくことが大事だと思います。

永井さん:私もいろいろな企業の採用を支援していく中で、フェーズによるエンジニア採用の変化を感じています。

過去に支援したいくつかの企業だと、当初はプロダクトの魅力を前面に押し出していたものが、組織のフェーズが変化していくのに伴って「社内でどんなことを学んでエンジニアとして成熟していけるか」といった魅力を打ち出していく方針に変わっていった、という例がありました。

現在、アプローチするチャンスなのはどんな層か

永井さん:直近で我々が開催したカンファレンスでは「母集団の確保」に苦戦しているという企業の声が多く聞かれましたが、どう思われますか?

久松さん:冒頭の市況感の話でも触れましたが、現在スタートアップの調達環境は厳しく、採用数を減らしている企業が多いという状況です。ですので、スタートアップへの転職を志向しているエンジニアの方々の採用競争率は低下するのではないかと考えています。

逆に、事業会社の中でも資金力があり、体制もしっかりしている企業は継続的に採用をおこなっています。ただ、そういった事業会社にあまり関心がない層も一定数出てくると思うので、そうした層へアプローチするのはチャンスだと思います。

シード期の採用における「越境経験」の重要性

興梠:シード期・0→1の組織フェーズに近い企業の方に伝えたいのは、越境経験の重要性です。自分の仕事だけでなく、協業している隣の人の仕事にも興味を持ち、「自分と違う専門性に敬意が持てるか」、といった点は、フェーズがアーリーであればあるほど重要になってきます。

専門性が必要な領域に、一人ひとり担当者を割り当てていくということは、初期のフェーズではできません。だからこそ、一人の人にいろんなことをやってもらう必要があります。「それは私の仕事じゃありません」というスタンスではなく、自分のできることをやってくれる人かどうかは、ちゃんと見たほうがいいと思います。

上場するフェーズでは「持ち場を守る」ことが重要

久松さん:逆に上場を検討するようなフェーズになってくると、越境経験の重要性が急に低くなってくるタイミングがあります。「自分の持ち場を守れ」という点が求められるように変わってくるんですよね。

最近の市況感としても、「持ち場を守ってほしい」という意向が強い、10→100のフェーズにある企業が採用を継続していることから、特定の分野に特化したエンジニアのニーズが高まり、プロダクトエンジニア・フルスタックエンジニアといった、カバーできる領域が広いエンジニアの採用ニーズはある程度落ち着いている傾向が見られます。

「背中を預けられる人」に振り向いてもらうには

加藤さん:私の感覚でも、組織フェーズが浅いお客様ほど「背中を預けられる人」を採用していかなければならないと考えている方が多いと感じています。しかし、そうした方は採用市場でも希少ですし、スカウトを送ってもなかなか返事がもらえず苦労している企業も多いです。

私たちのお客様では、同じ方に15回アタックしてCTOクラスの方の内定承諾に至ったケースもありました。もちろん、候補者体験の質を落とさないことが大事です。「4回までのアプローチであれば返信率は下がらない」というデータもあるので、いいと思える方がいたら繰り返しアプローチしていっても大丈夫です。

例えば、2通目以降のスカウトを送る場合は「他の企業のスカウトに埋もれてしまっているかもしれないのでお送りしました」というトーンを加えるなど、個別の候補者に合わせてチューニングしたメッセージを送るなどの工夫も必要になってきます。

永井さん:スカウトのリマインド15回とは、非常に多い回数ですね!

加藤さん:媒体によってはそんなに送れないんですけど、LAPRASなら送れるんですよ(笑)

テーマ:評価・育成|エンジニア組織の成長と共に進化する組織戦略

このテーマでは、

- エンジニア組織の評価制度を作るうえで工夫

- 評価の軸や目標設定

- 評価制度を迷走させず安定させるためのポイント

が話題に上りました。

評価する側・される側の認識のギャップを防ぐには

永井さん:続いて「評価・育成」というテーマに移ります。企業が「エンジニア採用に取り組んでいる」という点を対外的に打ち出していくにあたって「エンジニア組織の成長や戦略」を発信していくという方法があると思います。組織戦略については、面白い取り組みをしている企業も多いと思うので、そういったお話をお聞きできればと考えています。

興梠:評価に関しては、仕組みで工夫してる部分と、運用周りで意識していることがあります。

評価の仕組みで工夫しているポイントは、フィードバックをコンスタントにおこなうことです。「評価される側はうまくいっていると思っていたのに、評価する側からは低い評価をつけられてしまいお互いにギャップが生じてしまう」というケースはよくあると思います。

そうした事態を防ぐために、LAPRASでは2週間に1回「コンディショニングMTG」というマネージャーとの1on1を設けています。フォーマットも決まっていて「現在どんな期待をしているか」「現在何をしているか」「今後2週間でどんなアクションを取るのか」という記録を統一のフォーマットで残すようにしています。

そして半期に1回、必ずその記録を参照して最終的な評価を決めるという運用をしています。

2週間に1回、お互いの認識や方向性にズレがないか確認できるので、評価する側・される側にギャップが生じるのを防げています。また、記録を残すことで評価対象となる期間全体をしっかり把握して、総合的な評価もできるようになりました。

例えば半期の評価であれば、半年分の業務を思い出すところから始まり、結局は直近1〜2ヶ月の印象で決まるということも起こりがちですが、記録を残すことでそうした問題も予防できます。エンジニアだけに限らず、すべての職種でおこなっている取り組みです。

「見えない仕事」こそ評価すべし

興梠:もうひとつ、運用面ではプロダクトの安定的な運用を継続させるための「見えない仕事」にフォーカスすることを意識しています。そうした仕事は「やっても褒められないが、そこでミスが起こると大変なことになる」という性質がありますが、他の組織よりもそこでの働きについては加点を多めにするようにしています。

例えば、「こんなプロダクトをつくりました」とか「この機能でこれだけ数字を上げました」といったわかりやすい成果につながる仕事も、結局はインフラがしっかりしているからこそコミットできるわけです。成果を出す人だけに評価が集まってしまうと、土台に携わる人たちのモチベーションが下がってしまいます。そうなると「ここをちょっと整理すると、みんな楽になるな」という気づきから発生する改善行動が少しずつ減っていってしまいます。

そういった事態を防ぐために、マネージャー陣としては、見えづらい貢献を評価できるように意識しています。

評価制度を安定させるには、目標設定が重要

永井さん:私の周りでは、たとえばEラーニングや自主学習を尊重したり、単に「学んで終わり、受けて終わり」にならないためにスキルのテストを行うなど、資格やスキルの可視化に注力している企業もありました。さらに、それと属人的な評価を組み合わせるなど、複数の軸の組み合わせによって評価をおこなう企業が増えてきているように感じます。

久松さん:0→1のフェーズだと、評価制度がまだ十分に定まっていなくても組織は運営できるのですが、1→10のフェーズに差し掛かって色々な人材が集まり、目標や事業の方向性に変化が生じてくると評価制度を明確に定める必要が生じてきます。最初からコンサルなどに頼るよりも、まずは標準的な形で定めるところからスタートするほうがいいと思います

これまでさまざまな企業の評価制度を目にしてきましたが、最低限「目標と、それに対する評価」は必要です。目標は「事業貢献に関すること」、特に売上に貢献することを設定するようおすすめします。

先ほど資格の評価に関するお話もありましたが、たとえばSIerやSESのような業種で「この資格を持っていたら単価アップにつながる」といった明確な根拠がある場合は良いのですが、事業会社では資格と事業貢献・売上の関係が不明瞭なことも考えられます。

過去の事例では、マーケター主導のもと「売上に寄与する期待値」を元に施策の優先順位を設定して、エンジニアの想定工数を算出、見込まれる利益をもとに目標に落とし込んでいった結果、非常に統制が取れる評価制度を作ることができました。

評価制度は一生完成しないと言われるものなので、まずは目標設定から始めていくといいかなと思います。

永井さん:評価制度は一度迷走し始めると、安定させるのがとても困難ですよね。

久松さん:はい、ポイントがわかっていないと過度なマイクロマネジメントに走ってしまうなどの問題も生じてしまうので、そうした傾向が見られたら注意するようにアドバイスしています。

永井さん:エンジニア採用も、評価制度の話も話し始めるとキリがありませんよね。この後の自由交流タイムでも、ぜひ皆さん積極的にお話ください!

交流タイムも盛り上がりました!

自由交流タイムでは、登壇者の皆さんに参加者の方々も加わり、和やかな雰囲気の中でドリンクを交えながら楽しい歓談がおこなわれました。会場の雰囲気をぜひ当日の写真から感じ取ってください!

今後もLAPRASでは、エンジニア採用に関わる方々と交流できる機会・イベントを積極的に企画していきますので、ぜひご期待ください!

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼