AI技術の急速な進化は、私たちを取り巻くビジネス環境に大きな変化をもたらしつつあります。特にエンジニアの役割は、これまでの「コードを書くこと」から、より広い「技術を活用して課題を解決し、事業に貢献すること」へと、意味合いが広がりつつあります。

この転換期において、企業が求めるエンジニア像、そして求められるスキルセットはどのように変化しているのか、LAPRASでエンジニア採用している各社さんの意見を参考にまとめてみました。

【お知らせ】

メディア掲載:ノックラーン様に紹介されました!AI採用サービスカオスマップはこちら

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

AI時代におけるエンジニアの役割の変化

AIの登場は、エンジニアリングの定義そのものに新たな視点をもたらしました。かつてエンジニアの主要な職務とされてきた「コードを書くこと」や「ソフトウェアを完成させること」は、今や「技術を通じてビジネス課題を解決し、価値を創造すること」へ移りつつあります。

これは、単に技術的なスキルがあるだけでなく、事業全体の視点から貢献できるような「より広義のエンジニアリング」が求められる傾向から見て取れています。

その一方で、システム基盤を自ら設計・構築・運用するような、よりサービスの根幹に関わる高い技術的専門性も、これまで以上に求められてくると感じています。

エンジニアのキャリアパスは多様化し、技術を起点にビジネス全体に影響を与えるジェネラリストと、技術の深さを追求するスペシャリストという二つの方向性が、いまよりも明確になっていくのではないでしょうか。

このような市況感の変化は、LAPRASが各社にヒアリングした際にも感じられる部分です。現在、「ハイレイヤー」のエンジニアに対する需要が高まる傾向にあります。

一方で、ミドル・ジュニアレベルのポジションは採用が慎重になる傾向が見られ、高度なスキルを持つエンジニアは不足しているという声を聞くことも少なくありません。

では、ここでいうハイレイヤーのエンジニアとは、どのような人材を指すのでしょうか。それは、単に高度な技術力を持つだけでなく、AIなどの最新技術を巧みに活用し、自身やチームの成果を向上させられる(他者貢献できる)人材を指す場合が多いようです。

例えば、Ubie社のような先進的な企業でも、AIの活用が進むにつれて採用要件が変化しているという事例が報告されており、AIを使いこなして組織全体の生産性や創造性を高める能力が、企業にとって重要になっていることがうかがえます。

エンジニアの「他者貢献」スキルとは

エンジニアの他者貢献でわかりやすいのは「技術を通じて誰かの役に立つこと」ということです。

具体的には以下のようなものがあります。

• ウェブ上でのアウトプット活動:技術ブログ記事の執筆や知見の共有など、自身の知識や経験を広く発信し、他のエンジニアや学習者に役立つ情報を提供すること。

• オープンソースソフトウェア(OSS)への貢献:OSSプロジェクトにおける不具合の発見、改善提案、コード提供などを通じて、コミュニティ全体に寄与すること。

• コミュニティ活動や登壇:技術コミュニティでの発表、勉強会の運営、イベントでの登壇などを通じて、知識や経験を共有し、業界全体の発展に貢献すること。

これらの活動を積極的に行うエンジニアは、単に高い技術力を持つだけでなく、他者と協調し、自身の専門性を活かして新たな価値を創造できるソフトスキルも兼ね備えていると評価されることがあります。

今後AIが「作る」部分を巻き取っていくと、こうしたソフトスキルが高い方は、エンジニアはプロダクトマネージャー(PdM)、プロジェクトマネージャー(PM)、エンジニアリングマネージャー(EM)といった、「作る以外の役割」を受け持てる可能性が高くなります。

つまり、他者貢献スキルとはAIを活用して、チームや組織の価値を引き上げていくという言葉通りの部分はもちろんのこと、協調能力により、これからのAI時代を乗りこなし自身の能力をより広範なビジネス価値へと転換できるスキルではないかと考えています。

LAPRASは「他者貢献型エンジニア」をどのように可視化しているのか。

LAPRASでは、従来より他者貢献型のエンジニアの方を公平に評価に対応するため、多角的なアウトプットをスコア化する独自の仕組みを提供しています。

例えば、GitHub上のコードだけでなく、以下のような様々なプラットフォームでの活動を評価対象としています。

- Zennのような記事メディアでの発信

- connpassでの登壇実績

- Xの投稿

- その他、SpeakerDeckやDocswellなど様々なSNSでのアウトプット

これらの活動は、コードを書く能力以外のエンジニアの「他者貢献」という側面を測る重要な要素であると考えています。

生成AIが社会に広く認知される以前から、LAPRASユーザーは、サービスの特性上、このような「他者貢献」の意識が高い方々が多く、結果として時代の変化に対応できるエンジニアが集まる傾向がありました。

現在は、他者貢献力の高いハイスキルエンジニアを可視化するだけでなく、これからAI時代に力を発揮したいという潜在的な可能性を秘めたユーザーに対しても学習意欲を促しています。

その具体的な取り組みとして最近ユーザー向けにリリースした機能が、「キャリアレポート」や「市場価値スコア」です。これに現状の技術力スコアも絡めてアウトプットを促すことで、「他者貢献」を強められる人材を増やしていくサービスへと進化していくことを目指しています。

※「市場価値スコア」イメージ画像

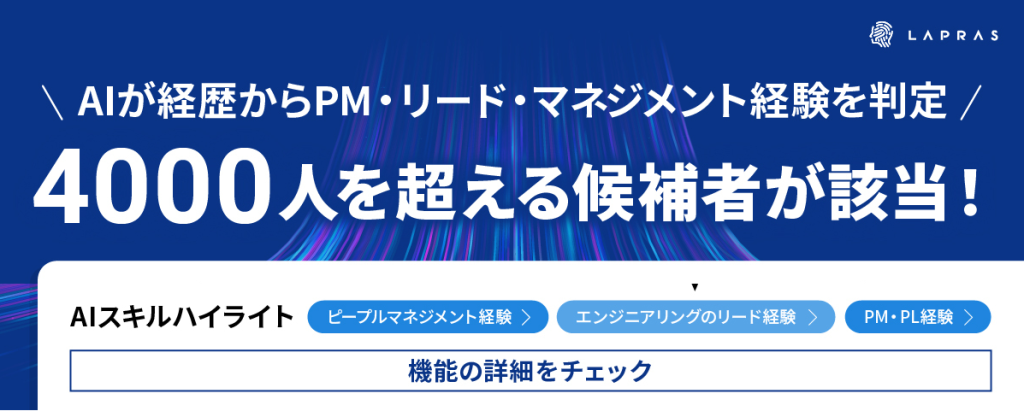

さらに、AI開発時代に要請の多い職種をもっと探せるようにしたい、というお声に応える形で、マネジメントスキルやリード経験を測る「AIスキルハイライト」機能も企業向けに開発しました。

これは候補者の経歴からAIがPM/PL、リード経験、EMなどマネジメント経験があるかを判定して候補者にラベリングして、検索しやすいようにした、というものです。この機能で現在4,000人以上の候補者が検索対象となりました。

他者貢献型エンジニアが「作る」以外の価値に染み出したときに、向かっていくであろう職種をより分かりやすく調べられるようにすることで、企業向けにチームや組織を導く力を可視化しております。

企業が求めるエンジニア像はソフトスキルファーストに

このような流れからLAPRASでヒアリングした企業も、候補者の「姿勢」や「カルチャーフィット」をこれまで以上に重視するようになっています。

もはや「コードを書く専門家」だけでは十分ではないと捉えられており、「組織になじみ、他の領域にレバレッジをかけて事業を前進させる」能力が重視される傾向にあると感じられます。

そのため、企業は専門家であれば組織への適応能力がなくても高い技術力があれば評価される、という考え方は変わりつつあるのかもしれません。

プロダクト開発のスピードがAIによって加速している現代において、AIを活用して開発ならびに事業にレバレッジをかけられるエンジニアがチームにいるかどうかは、他社との差別化、ひいては企業の競争力そのものに影響を与える要因となり得ます。

特にスタートアップ企業にとって、スピードは重要な武器であり、AIを効果的に活用できるエンジニアの存在は、その武器を研ぎ澄まし、市場での優位性を確立する上で不可欠な要素となりつつあります。

まとめ

- AI時代に価値を発揮するエンジニアとして、「他者貢献」を実践し、変化に強く、ソフトスキルを兼ね備えた人材が求められている

- AIの進化は、エンジニアの役割を「技術を活用して事業貢献する」という、より本質的なものへと高めつつある

- この変化の中で、他者貢献の姿勢から、AIを使いこなして自身の業務範囲を広げたり、作る以外の職種へ染み出したりする、「レバレッジ能力」が重要になってくる。

まとめると、こういったことが言えるのではないかと思います。

こうした時代背景に関わらずLAPRASは、従来よりGitHubのコードだけでなく、記事執筆やコミュニティ活動といった多岐にわたるアウトプットを通じて、他者、ひいては事業貢献型のエンジニア像を可視化しています。

AI時代に価値を発揮し、事業貢献できるエンジニアを求める企業にとって、LAPRASが最適

パートナーの一つとなれるよう引き続きサービスを磨いていきたいと考えています。