AI技術は、業務効率化や新たな価値創造を通じて、企業の組織構造や企業文化に大きな変化をもたらしています。今回は、AIの社内活用で先進的な取り組みを続けるUbieさんに「生成AI時代の組織設計」のポイントと、それが採用活動にどんな影響を与えるのかについてお話を伺いました!

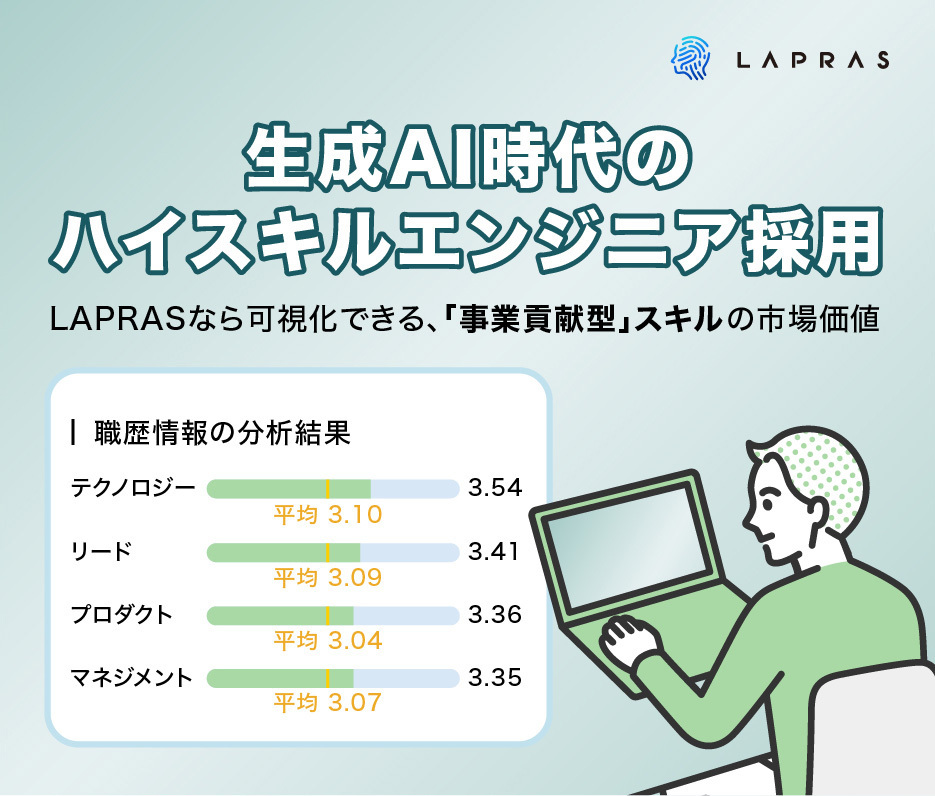

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

<インタビュイー紹介>

風間正弘さん / Ubie株式会社 / Head of AI Research

東京大学大学院で機械学習を専攻。株式会社リクルートホールディングスに入社し、データサイエンティストとして様々なプロジェクトに従事。その後、Indeedで求人推薦システムの開発に携わる。現在のUbie株式会社ではAI問診のアルゴリズム開発チームや、GenerativeAIチームの立ち上げをリード。

手塚園子さん / Ubie株式会社 / HR Lead

組織人事コンサルティング企業にて評価制度設計や教育制度構築に従事した後、アドテク企業、FinTech企業など大小IT企業で人事経験後に独立。Ubieでは組織人事を担当。

AI技術の発展に起因して、Ubieさんの社内でどのような変化が起きたか教えて下さい

(風間さん)2022年の「ChatGPT 3.5」の登場が何より大きな変化でしたね。私は機械学習エンジニアとして社内のAI開発のチームに所属していましたが、大きな衝撃を受けたのを覚えています。

自然言語で話しかけたら何でも回答してくれる汎用性や、回答のクオリティの高さを目の当たりにして、弊社のプロダクトにこの技術を活かせそうだ、という可能性を感じていました。それをきっかけに2023年の頭ごろから、生成AIを業務に活用する可能性を探求していく動きが始まります。

最初の目的は、「プロダクトまたはビジネス的に、どういう活用の余地があるのか」「社内的にどういう活用をしたら生産性が上がるのか」といった点を調査することでした。

調査を進めていく中で、どんな方向性が見えてきたのでしょうか?

(風間さん)プロダクトやビジネスへの活用を進めていくにあたり、前提として「社員一人ひとりが生成AIの技術を理解する」ことが重要だと感じていました。その観点で、社員全員が生成AIに慣れる、新しい技術への理解を深めるきっかけを作る取り組みを進めていくことになります。

どのように生成AIへの社内の理解を促進していったのでしょうか?

(風間さん)2023年初の段階では、生成AIが世の中に出始めてきたタイミングだったので「生成AIとはなにか」を学ぶ勉強会を開いたり、検索を組み込んだ生成AIに慣れるためのワークショップを開いたりしました。

社内で生成AIの理解が進んでいる社員が中心となって、他の社員の理解を促進する、という流れで進めていきました。

Ubieさんの社内用生成AIが生まれたのも2023年ですね

(風間さん)はい、ChatGPTは利用が有料でもあり、また社内の機密情報を安定して入れるのが難しいといった課題があったため、「なら社内で作ってしまおう」という観点から社用生成AI「Dev Genius」が生まれました。

なので、最初はコストやデータの機密性といった観点から開発を始めたのですが、利用していくうちに徐々にそれ以上のメリットがたくさんあることを発見したんです。

ひとつは、「社内データを簡単に連携できる」という点ですね。NotionやBigQuery、Jiraといった社内で利用しているツールも連携できるため、非常に便利だと感じています。最近は社外の生成AIも外部ツールとの連携はしやすくなっていると思いますが、社内生成AIの場合、社内データを活用した細かいカスタマイズがしやすいというという利点があります。

(手塚さん)それ以外だと、Dev Geniusが「社外向けプロダクトの実験場」のような役割も果たしています。お客様に生成AIを使ったプロダクトを提供するうえで、その研究開発の場として活用しています。

(風間さん)例を上げると、弊社は「病院向けの生成AIサービス」を提供しており、院内の業務効率化に活用していただいています。このサービスが生まれたのもDev Geniusがきっかけでした。

Dev Geniusを使ってUbie社内の業務効率化を進めていく中で「この仕組みを病院にも提供できたら、事務作業の効率化に貢献できるのでは」という発想から、こうしたサービスも誕生しています。

生成AIの活用促進に伴って組織的な変化はありましたか?

(風間さん)2024年ごろには、主に3つの大きな観点からチームとして生成AI活用を推進する体制が整いました。

1つ目は「生成AIのプロダクトへの活用促進」です。BtoB、BtoCそれぞれのプロダクトで、生成AIを活用して売上向上のためにどんなことができるのか検討していきました。新規プロダクト開発や、既存プロダクトの改善におけるAI活用の可能性を模索していくことになります。

2つ目は「生成AIを用いた社内の生産性向上」です。Dev Geniusの開発を進めつつ、社内での利用促進のため、社内勉強会の開催や生成AI活用を社内で表彰する仕組みの導入といった取り組みを進めていきました。

特に経営層やリーダー陣に対しては、まず自身の業務領域において生成AIを使ってもらうべく活用事例の共有をおこないました。組織のトップにいる人々がAIを使っていくことで、その他の社員の利用を牽引してもらえると考えたからです。

こうしたトップダウンとボトムアップ、両側からのアプローチを組み合わせてAI活用促進に取り組んでいきました。

3つ目は「生成AI活用に関するパブリックアフェアーズ活動」です。弊社がサービス展開している医療・ヘルスケア領域では、「どのように生成AIを活用していけば安全なのか」という点が、業界全体での課題になっていました。

そこで、所属している業界団体でAI活用の指針となるようなガイドラインの作成を、弊社がリードしつつ進めていきました。このガイドラインは後に総務省や経産省が出している「AI事業者ガイドライン」の中にも事例として取り上げられています。

※詳しくはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000048083.html

また、こうした取り組みをきっかけに今年度からは経産省系の機関である「AIセーフティ・インスティテュート(AISI)」と連携し、AIセーフティ評価の枠組みづくりを推進するヘルスケアSWGでリーダー企業を務めることになりました。

※詳しくはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000048083.html

直近では、ほかにどのような展開がありましたか?

(手塚さん)今年は最も大きな変化がおきた年でしたね。

まず制度の面では、社員個々人の生成AIに対する習熟度を図るものとして「生成AIレベル」という仕組みを制定しました。

また、MCPなどの発達によって社内データの連携がしやすくなってきたことから「AIを同僚として扱う」ような取り組みができるようになってきました。

(風間さん)2025年になって、社内での生成AI活用度が大きく向上しました。社員一人ひとりが「自分のAIパートナー」を持っているような状態で、Googleなどの検索エンジンで調べるよりもAIに聞くほうがより早く質の高い答えが返ってきます。

生成AIのより便利な活用事例についても、社外のニュースなどから知るより、社内で詳しい社員に聞くほうが良い発見があった、というケースも増えてきています。

(手塚さん)「活用事例を検索したけど、結局社員が書いた記事に行き着いた」、「社内のNotionに求める答えがあった」ということはよくありますね。

一連の変化によって、現在AIは社内でどのように活用されていますか?

(風間さん)Dev Geniusの基本的な活用方法についてお話します。ChatGPTやGemini、Claudeなど、複数のモデルから好きなものを選択し、質問すると回答が得られるという状態は2023年には確立できていました。

そこから社内での利用が広まるきっかけになったのは、定常業務で役立つ便利なプロンプトが複数できて、それを簡単に共有できるようになったからです。たとえば、コーチングや「OKRの下書き作成」など、Ubieならではのプロンプトが広く社内で活用されています。

あとは、Slack連携ができるようになったことも社内への浸透で大きいポイントでした。Slack上でメンションをつけるだけで簡単にDev Geniusを呼び出して質問ができますし、保存済みのプロンプトを読み込んで回答してもらうことも手軽にできるようになっています。

たとえば、Slack上で議論になったときに議論の途中で「今までの内容を要約して」「こういう観点でアイデアを出して」という指示をDev Geniusに与えるなど、日常的な業務の中でAIを使っていくことが当たり前の環境になっています。

ほかにもスタンプを付けるだけで要約文を作ったり、文章を翻訳してくれるなどよりハードルが低い利用法もあり、こうした機能が備わったことで社内での活用が大きく広まったと感じています。

Slack連携が活用促進に寄与したのはなぜでしょうか?

(風間さん)AIを使うために画面を一つ開かなければならないとなると、小さな手間をワンクッション挟むことになります。しかし、普段から利用しているコミュニケーションツール上で自然に利用できるようにしたことが大きかったと考えています。

また、データ連携もポイントになりました。NotionやBigQueryなどを簡単に呼び出せる上に、権限周りも整備されたうえで連携できるようになっているのが便利です。外部ツールの場合だと、細かい権限設定が運用上難しいことも多いのですが、社内のツールなので正社員・契約社員など役割によって細かく権限を分けるなどの設定も容易にできるようになりました。

最近では、MCPの活用も進んでいます。MCPのいいところは、生成AIがエージェントのようにある程度自律的に考えてくれるところですね。場合によっては、情報の取得だけでなく、「Notionに出力する」、「Jiraのチケットを作成する」といったシステム操作を伴う出力作業も一気通貫でできるところは非常に役立っています。

AIの社内活用がうまくいった理由はなんだと考えていますか?

(風間さん)数年前から地道な積み重ねを続けてきたことですかね。社員一人ひとりが生成AIに慣れ親しみ、どんなことができるのか理解していったことが、その後の活用促進にも寄与していると感じます。

2024~2025年ごろにかけて行った「仕組みづくり」も効果的でした。トップダウンとボトムアップの両面から活用促進を進めていったこともうまくいきましたし、「生成AI活用レベル」を制定したうえで「レベルを1上げること」を全社的な目標として共有し取り組んだことも大きかったと考えています。

(手塚さん)特に取り組み初期の段階では、風間を始め生成AIへの理解が進んでいる社員がリーダーシップを発揮して、社員ごとのリテラシーに応じてコミュニケーションを取りながら仕組みづくりを進めていきました。こうした役割を担えるメンバーが社内にいたことは大きかったですね。

中期以降では、すでに全社的な動きは確立できていたので、よりその勢いを強めるための目標設定を行ったり、チームを組成して取り組んできました。最近では、経営層直下の生成AI推進チームも生まれており、こうした一連の組織的な取り組みが寄与しているのかなと感じています。

AIの社内活用が進んだことで、組織にどんな変化が起こりましたか?

(手塚さん)社内では「バリューチェーン」と呼んでいるのですが、営業や開発チームなど「部門ごとに異なる業務の役割」についての再定義が行われました。それに基づき、各部門の人材要件やカルチャーガイドなど、人材・組織に関わるものの定義はすべてアップデートされています。

また、弊社ではLAPRASさんと同じくホラクラシーの組織形態を取っています。生成AI時代の「理想の組織」のあり方を考えたときに、ホラクラシーが生成AIとの相性の良さから社内で再評価されるという動きが生まれています。

ホラクラシーでは、社員の役割に応じて目的や責任・任される事業領域などが明確に定義されています。AIが社内データを取得するにあたって「役割の定義が明確である」という特徴は大きなアドバンテージになっています。

「役割によって目的・責任が明確である」という点の利点がそれだけではありません。生成AIは、開発で言えば「プログラミング」のように、PDCAサイクルでいう「Do」の部分に大きな強みを持っています。そのため人間には、、AIとチームを組んで働くにあたり、「テーマそのものを責任を持ってリードしていく」という役割が求められるようになります。

Ubieではこうした「メンバーがテーマに責任を持つ組織」のあり方を「Ownする組織」と呼んでいます。ホラクラシーは「誰がどの仕事にOwnしているのか」が明瞭なので、人とAIが協力して仕事を進めていく点においてもメリットがあるわけです。

採用に対する考え方について変化はありましたか?

(手塚さん)これまでは「人をたくさん採用すればするほど大きな事業ができる」という考えで臨んでいました。しかし、生成AIの活用によって、こうした考え方にも変化が起きています。規模感でいうと、従来であれば1000人規模の組織でないとできなかったことが、「数百人の組織でもできるようになるのではないか」といったイメージが見えてきました。

たとえばヘッドカウントをする際には「これは本当に人を採用しなければできない仕事なのか」といったチェックを必ず行っています。特定の仕事を丸ごとAIで代替して採用人数を減らす、といったことはあまりありませんが「これまで3人でやっていた仕事を、AIを使うことで2人でできるようにする」というパターンはよくあります。

それに伴って、人材要件に関する変化はありましたか?

(手塚さん)我々はUbienessとU-mapという、スタンスとスキルの要件を定めていますが、生成AI時代に合わせてこれらをアップデートしています。たとえば、プロダクト開発においては、「よいエピックを生み出し、リターンが出るところまでリードしていく」という役割を担える人材を採用していきたい・育てていきたいと考えています。

営業職では、従来は資料作成などの業務に費やす時間も少なくありませんでしたが、それよりもお客様と直接コミュニケーションを取る仕事の重要性が高くなるので、そうしたスキルを持つ人材を採用していきたいです。

オペレーション職の人材であれば、「AIが実行できることの基盤を作る仕事」の価値が上がるため、そうした役割を担える人材が重要になります。

社内ではよく「AIに何を任せるか」ではなく「基本的に仕事はAIがやるもの」と考えて、そこから「人間に最後に残る仕事はなにか」という発想をするように会話しています。

今後、AIによって企業の組織設計や採用戦略はどのように変わっていくと思いますか?

(手塚さん)まず採用戦略については人材要件のところでお話したように、これからは「仕事は基本的にAIがやる」「人間とAIが協力して仕事をする」という光景が当たり前になっていくと思います。

ですので、採用をするときにも「この人を採用したらどんな活躍をしてくれるのか」というより「この人を採用したら、AIを使ってどんな活躍をしてくれるのか」という視点で見ていくようになっていくはずです。

組織のあり方については、これまでは「人間にとっての働きやすさ」に注目することが多かったですが、これからは「AIにとっても活躍しやすい組織かどうか」も問われるようになっていくと思います。

(風間さん)社内のナレッジ・暗黙知などがしっかりと文章で定義されていて、AIがそれを読み込んで利用しやすい状態になっているかなど、AIが活用しやすいデータの整備や環境づくりが重要になっていくと感じています。

AIにはできない「人間だからこそできる領域」もたくさんあるはずです。そうした領域を社内でしっかり定義したうえで「それらのスキルを身につけるにはどうしたら良いのか」「AIに代替されないスキルを持つ人材を採用するにはどうすれば良いのか」を模索していく必要があると考えています。

たとえば営業職であれば、「現場でお客様と対話して信頼を醸成する」といった役割はまだAIには難しいので、そうした業務に人間がより注力してくためにそれ以外の業務をAIに任せる企業が増えていくのではないでしょうか。

「AIが活躍しやすい組織」にはどんな仕組みが必要でしょうか?

(手塚さん)最近、特に重要だと考えているのが「透明性の定義」です。Ubieでは元々、透明性の高さを重視して組織運営してきており、社内の透明性の定義をまとめた「透明ガイド」というものを作成しています。

これを今年アップデートして、従来からあった「人間に対する透明性」に加えて「AIに対する透明性」についても定義を加えました。現在では「人間+AI」、とりわけ「AIに対する透明性」の方を重視するように定義し直しています。AIが社内情報を取得しやすい組織であれば、その活用もより容易になるからです。

また、近年注目を集めている「人的資本経営」についても、AI活用の進展によってその中身に変化が生じてくると思います。人的資本経営は、人材を資本として捉え「どれだけ利益を生み出せているのか」を重視していく経営のあり方でしたが、これからは「人材+AI」での企業価値が問われるようになっていくと考えます。

具体的には「AIを使える人材がどれだけいるか」や、「社内のAI活用度」などの情報開示を積極的に行っていくことがポイントになると思います。

最後に、読者の方々へのメッセージをお願いします

(風間さん)生成AIの進歩は非常に早く、かつインパクトの大きいものです。こういう技術・社会の変化に直面できるのはとても面白いと感じています。この変化に適応できるよう組織を変化させていくのは、やりがいのある仕事だと思います。日本から生成AIの面白い取り組みがたくさん出てくると嬉しいです。

(手塚さん)組織や人は生成AI時代の到来で大きく変わっていくと感じています。この時代に最適化された組織はまだ世の中に明確には存在していないと思っているので、その答えを率先して見つけていきたいです。そうした最先端の取り組みにチャレンジしていきたい方がもしいらっしゃったら、ぜひUbieで我々と一緒に働いてほしいです!

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼