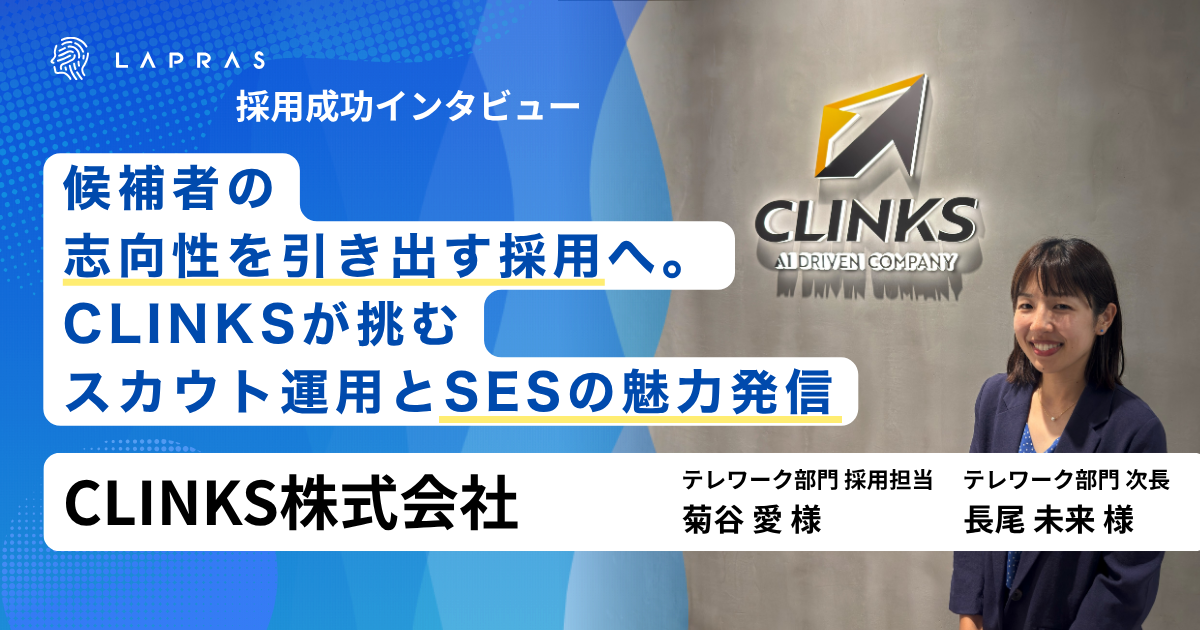

幅広い技術に挑戦でき、開発力を磨ける環境として、いま改めて注目されているのがSESという働き方です。CLINKSは2017年からテレワーク推進に取り組み、エンジニアが安心して挑戦できる土台を整えてきました。さらに求人票の改善やスカウト型の積極的なアプローチを通じて、SESを「選ばれるキャリアパス」として打ち出し、理想の仲間と出会い続けています。今回は、テレワーク部門で次長として採用活動をリードする長尾未来さんと、同部門で採用実務に従事する菊谷愛さんからお話を伺いました。

《プロフィール》

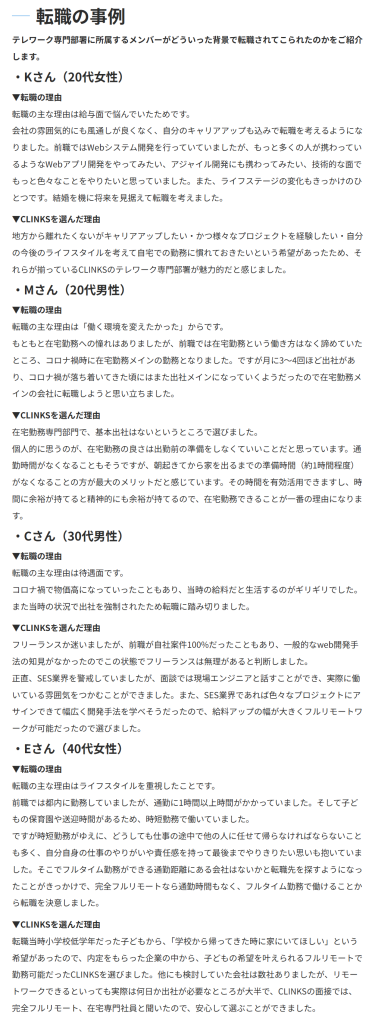

テレワーク部門 次長

長尾 未来さん(写真右):

新卒からIT業界でキャリアをスタートし、Webシステム開発に従事。2020年に仕事と育児の両立を実現するため、テレワーク推進に力を入れるCLINKSに入社した。現在は開発に携わりながら、採用業務全般を担当。スカウト文作成、技術面接など候補者のスキルチェックを中心に関わり、採用フローの中核を担っている。

テレワーク部門 採用担当

菊谷 愛さん(写真左):

前職はエンタメ業界で事務職に従事。退職後、在宅勤務が可能な環境を求め、2021年にCLINKSへ入社。現在は4年目を迎え、採用業務と広報業務を兼任している。LAPRASの運用においては窓口を務め、候補者へのスカウト送信や求人票作成を主導。候補者の動きに合わせたスカウト送信のタイミング設計や、エンジニアへのインタビューを通じた求人票改善など、応募者目線の工夫を積み重ねている。自己応募とスカウトの両輪を実現する運用で、候補者体験を磨き続けている。

CLINKS株式会社:

スマートフォンアプリ開発、Webシステム開発、インフラ構築・運用など幅広いITソリューションを提供している企業である。近年はOCI(Oracle Cloud Infrastructure)を活用した開発や運用、AI推進にも注力しており、法人向けGPTサービス「ナレフルチャット」のリリースや、社員を対象としたAI活用教育にも積極的に取り組んでいる。また、CLINKSは2017年から「日本に通勤のない社会を実現する」ことを長期目標に掲げ、テレワークの専門事業部を立ち上げた。コロナ禍以前からフルリモート勤務を推進しており、その取り組みはコロナ収束後も規模を拡大して続けられている。

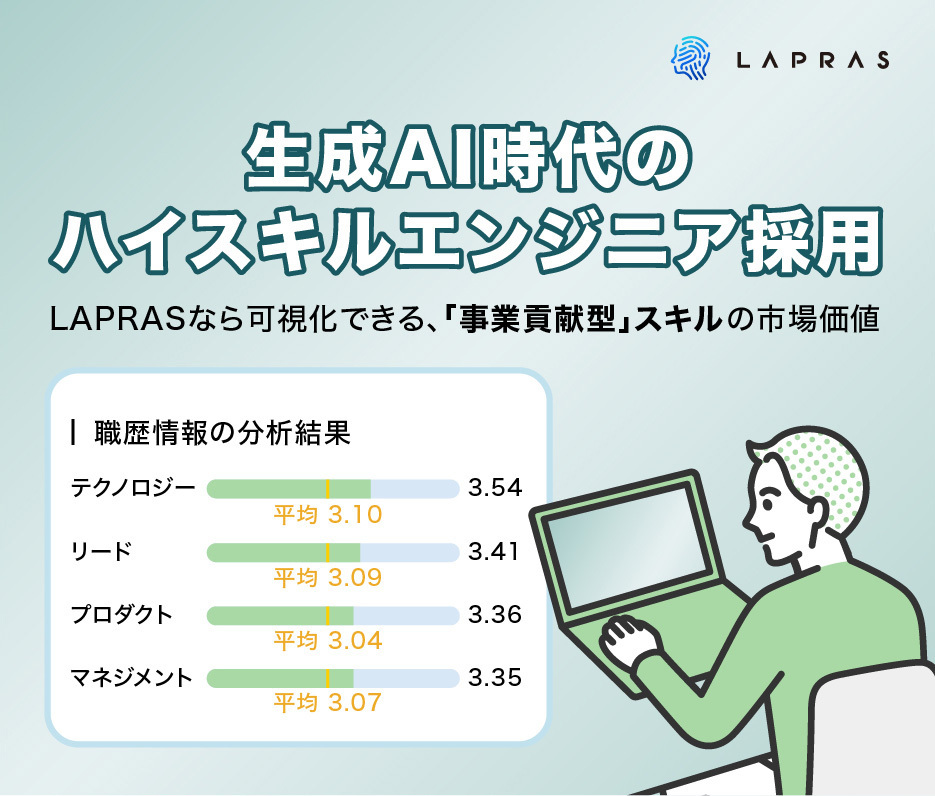

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法応募を待つ採用から、ダイレクトリクルーティングへ

― まず、今回LAPRASを導入された経緯を教えてください。

長尾:以前は候補者からの応募を待つ採用活動が中心でした。しかし、待っているだけでは出会える人材に限界があると感じていました。特にSESという働き方は誤解されやすく、「スキルアップにつながらないのでは」という先入観を持たれることも多いんです。だからこそ、私たちから積極的にアプローチして「CLINKSではどんな経験が積めるのか」を伝える必要がありました。

― 受け身から攻めの採用に変わる中で、LAPRASを選んだ決め手は何だったのでしょうか。

菊谷:大きく3つあります。まず、候補者プロフィールが非常に充実している点です。GitHubやQiita、技術ブログといった外部情報が統合されているので、その方の技術スタンスを立体的に把握できます。次に、利用料金が成果報酬ではなく月額固定である点。成果報酬型だと一人採用するたびにコストが増えますが、LAPRASは安定した予算で複数の候補者にアプローチできます。そして3つ目が、CS(カスタマーサクセス)の手厚い伴走支援です。求人票やスカウト文の改善に一緒に取り組んでくれるので、私たちのように人事専任の少ない体制でも安心して使いこなせています。

― LAPRAS導入後、採用の現場にはどのような変化がありましたか。

長尾:一番の変化は「候補者理解が深まったこと」です。スキルや志向性を事前にしっかり把握できるので、面談では表面的な自己紹介に時間を使わず、本質的なキャリア志向や働き方への考え方に踏み込めます。その分、候補者との距離が早く縮まるんです。

菊谷:また、スカウトを送るときにも大きな違いがあります。従来は汎用的な文面しか作れませんでしたが、LAPRASなら候補者のアウトプットに合わせて「〇〇の技術記事を拝見しました」と具体的に触れられる。その一文で候補者の反応が大きく変わり、返信率の向上につながっています。

― スカウト型採用にシフトするうえで、どのようなポイントを重視しましたか。

長尾:やはりタイミングです。候補者のログイン状況を把握し、転職意欲が高まっているときにアプローチする。これがとても重要です。実際、数週間前に反応がなかった方でも、直近で活動しているのを確認してスカウトを送ると返信をいただけることがあります。

菊谷:採用フローの設計も見直しました。自己応募でもスカウトでも、まずはカジュアル面談につなげることを意識しています。候補者が「SESってこういう魅力があるのか」と知ってくれるだけでも次につながるので、応募経路を問わずバランスよく接点を持てるようになりました。

長尾:SESは幅広い現場で経験を積める働き方です。だからこそ「技術を伸ばしたい」「新しい領域に挑戦したい」という人にこそ向いている。スカウト型に転換したことで、そうした志向を持つ候補者と出会える確率が格段に上がったと感じています。

転職意欲の変化を捉え、最適なタイミングでアプローチ

― LAPRASを導入してからの運用について、どのように進めているのでしょうか。

菊谷:まずは候補者選定をしっかり行うことから始めます。プロフィールに記載されたスキルセットやアウトプットを確認し、SESという働き方にフィットするかを見極めます。そのうえで、転職意欲の変化など候補者がアクティブにログインしているタイミングを逃さずスカウトを送るようにしています。LAPRASは候補者の利用状況を把握できるので、関心を持っているときにアプローチできるのが大きな強みです。

― スカウトのタイミングを重視しているのですね。

菊谷:はい。例えば数週間前にスカウトを送っても反応がなかった候補者が、最近ログインしているのを確認できれば「今が転職意欲の高まり時だ」と判断できます。そうした文脈を踏まえて送ると返信率が大きく変わります。

長尾:アプローチの際は、相手のアウトプットに触れることを心掛けています。「GitHubで公開されていたコードを拝見しました」「技術ブログの記事が印象的でした」といった具体的な言及を入れると、こちらが真剣に候補者を見ていることが伝わります。SESで幅広い案件に携わる環境があること、そしてCLINKSのフルリモート環境なら挑戦しやすいことを合わせて伝えることで、より興味を持っていただけています。

― 求人票の工夫についても伺いたいです。

菊谷:求人票に関してはかなりこだわって作成しました。従来は業務内容を羅列する形式でしたが、それだとSESの魅力が十分に伝わらない。そこで、実際に参画できるプロジェクト事例を具体的に記載し、先輩エンジニアへのインタビュー内容も盛り込むようにしました。「どんな技術に触れられるのか」「スキルをどう伸ばせるのか」を候補者がイメージできるようにしたことで、応募数や面談に進む割合が目に見えて変わりました。

長尾:求人票には「完全フルリモートで働ける」という点も明確に記載しています。これは単なるアピールではなく、私たちが2017年から積み重ねてきた実績があるからこそ説得力を持つと思っています。候補者目線に立ち、「ここで働いたらどう成長できるか」を具体的に伝えることを意識しています。

― 運用面でLAPRASのCS(カスタマーサクセス)からのサポートはいかがでしたか?

菊谷:はい、非常に助かっています。求人票の改善やスカウト文面のブラッシュアップについて、具体的なアドバイスをもらいました。例えば、スカウトの冒頭で「候補者のどんなスキルに注目したのか」を伝えるようにするだけで反応率が大きく変わることがわかりました。求人票に関しても「他社の事例ではこの部分を手直しすることで改善したこともありますよ」「実際に働くエンジニアさんの生の声を掲載してみるのもいいと思います」など、しっかりと伴走してくれてとても心強かったです。細かい改善の積み重ねが、結果的に成果につながったのだと思います。

― 実際の業務環境についても候補者に伝える工夫はありますか。

長尾:当社にはリモート勤務を支える社内ツールがあり、在宅でも孤立せずに働ける環境が整っています。候補者には「リモート勤務に不安を抱かなくてもいい」と伝えられるので、安心して応募していただけるようになりました。詳しい仕組みは面談で説明するのですが、安心材料があると伝えるだけでも候補者の印象は変わるんです。

― 単にスカウトを送るだけでなく、候補者の不安を解消する工夫を重ねているのですね。

長尾:はい。SESの魅力とフルリモート環境の強みを掛け合わせて伝えることで、「ここで働きたい」と思っていただける確率が高まります。私たちの採用活動は、候補者目線での情報発信と、適切なタイミングでのアプローチ。この二つを両輪として回しているイメージです。

<実際の求人票(抜粋)>

一つの技術に留まらず成長を続けられる、SESという働き方

― ここまで運用の工夫について伺ってきましたが、実際にどのような候補者と出会い、採用につながっているのでしょうか。

長尾:自己応募とスカウト、どちらのチャネルからもバランスよく成果が出ています。求人票を改善したことで直接応募が増えていますし、スカウト経由でも安定的に返信をいただいています。両輪で候補者と接点を持てる状態になっているのは大きな収穫です。

― 採用に至った方々には、どんな特徴がありますか。

菊谷:Webやスマホアプリの開発経験を持つ方、フリーランスとして活動していた方、あるいは出社回帰の流れに違和感を覚えてフルリモートを希望するSES出身の方など、背景はさまざまです。ただ共通しているのは「もっと技術を磨きたい」という志向を強く持っていることです。SESの現場で多様な案件に挑戦し、スキルアップを図りたいと考える方に当社の環境は響いています。

長尾:特にフルリモートの安心感を求める声は多いですね。「在宅勤務は経験したが孤立感が強かった」「成果を出す仕組みがないと不安」といった意見を持つ方にとって、CLINKSの環境は魅力的に映るようです。

― その「安心感」の裏付けについて、具体的に教えていただけますか。

長尾:CLINKSは2017年にテレワーク専門事業部を立ち上げ、コロナ禍以前からリモート環境の整備に注力してきました。当初は「社員をどう管理するのか」「リモートで円滑に仕事が進むのか」といった課題がありましたが、試行錯誤を重ねて仕組みを磨いてきました。だからこそ、コロナ禍に直面したときも大きな混乱なく全社的にフルリモートへ移行できた。候補者にとっても「長年の実績がある会社なら安心できる」という説得力があります。

菊谷:さらに、自社開発のテレワーク支援ツール 「ZaiTark(ザイターク)」 も大きな強みです。メンバーの勤務状況や画面キャプチャをリアルタイムで確認できたり、ワンクリックで通話や会議を始められたりする。ちょっとした雑談や相談も自然に行えるので、在宅でも孤立しにくい環境になっています。勤怠管理や打刻、データ出力といった機能も備えているので「成果を出すための仕組み」が整っていることを具体的に示せます。

長尾:候補者の方からも「これまでの在宅勤務では孤立を感じたが、CLINKSの仕組みなら安心できる」といった声をいただきます。ZaiTarkを知って「ここまで考えられているなら挑戦してみたい」と言っていただけるケースも少なくありません。

― フルリモートの強みが、採用成果に直結しているのですね。

菊谷:はい。フリーランスから正社員へ移行したい方や、出社回帰に疑問を持つSES出身の方など、「挑戦できる場」を求める人材に選んでもらえているのは、フルリモートの土台があるからだと思います。SESの魅力である多様なプロジェクト経験と、ZaiTarkで支えられた安心感の両方を提示できるのは大きな強みです。

長尾:SESという働き方は、ひとつの案件や技術にとどまらず、多様な現場で経験を積み、スキルチェンジやスキルアップを実現できる点に本質的な価値があります。私たちはそれを「選ばれるキャリア」として打ち出しています。SESは“やむを得ず選ぶ働き方”ではなく、“成長を求める人が自ら選び取るフィールド”。そう位置づけることで、挑戦意欲を持つエンジニアと強くつながることができています。

CLINKSの役割は、エンジニアがスキルを磨きながら安心して働ける舞台を提供することです。これからも攻めの採用を続けながら、挑戦したいと考えるエンジニアと出会い、共に成長していきたいと思います。

― 今回はお忙しい中、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。お話を通して、候補者一人ひとりのスキルと志向に寄り添いながら新しい可能性を広げていく姿勢が強く伝わってきました。エンジニアにとって「挑戦の場」としてのSESを体現されていると感じました。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼