2025年のエンジニア採用市場は、今どのような変化を見せているのでしょうか。

この記事では、LAPRASがITエンジニアの方々を対象に実施したアンケート結果を基に、2025年のエンジニア採用市場における重要なトレンドをデータと共に分かりやすく解説します。エンジニアの皆さんの最新の転職動向の変化はもちろん、「生成AIの活用状況」にも焦点を当て、2025年の調査結果から見えてきた実態に迫ります。

エンジニア採用を成功に導くため、企業は今何に注目すべきなのか、採用戦略を立てる上で重要なインサイトが得られれば幸いです。

【お知らせ】

メディア掲載:ノックラーン様に紹介されました!HRカオスマップはこちら

目次

調査概要

LAPRASでは、以下の要件でITエンジニアの方々にアンケート調査を行いました。

▼調査概要

調査対象:全国にお住まいのエンジニア

調査方法:インターネットリサーチ

実施期間:2025/03/12~3/14

有効サンプル数:1,101(スクリーニング調査の回答者)

回答者数:1,064(本調査の有効回答者)

質問内容

- あなたの年齢・性別を教えて下さい

- 現在の転職についての考えや状態を教えて下さい

- 以下のうちであなたに当てはまるものがあれば、お選びください(複数回答)

- 働き方についてあなたがあてはまるものをいくつでも選んでください

- あなたが今までにした転職の回数を教えて下さい

- 生成AIの利用状況についてあてはまるものをお選びください

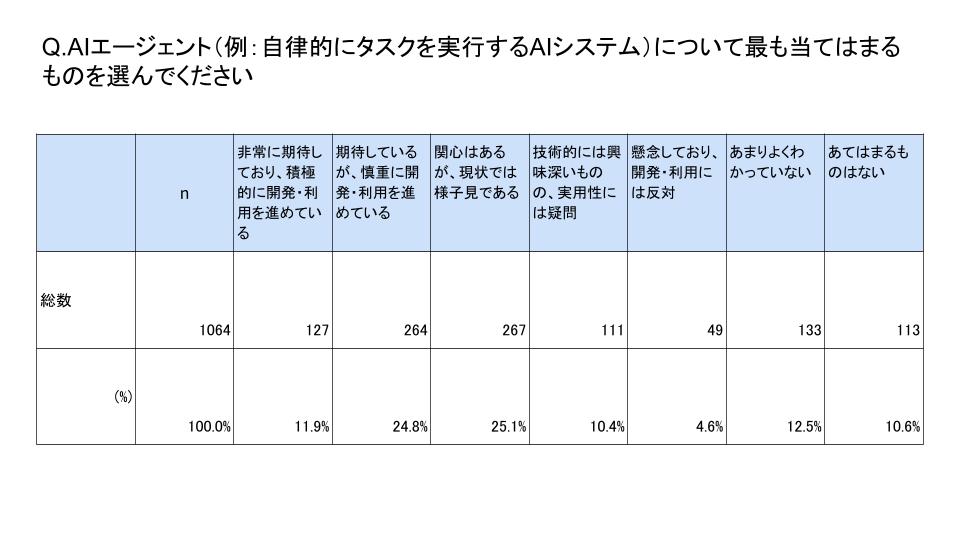

- AIエージェント(例:自律的にタスクを実行するAIシステム)について最も当てはまるものを選んでください

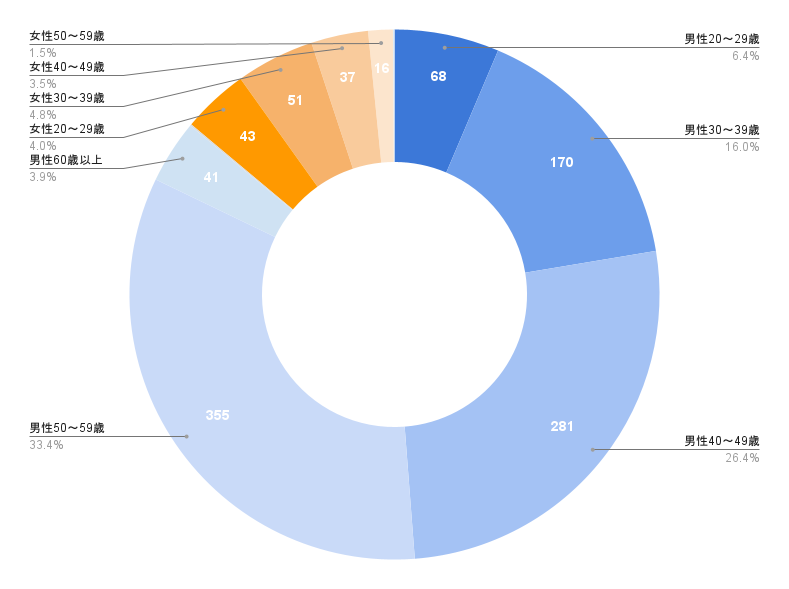

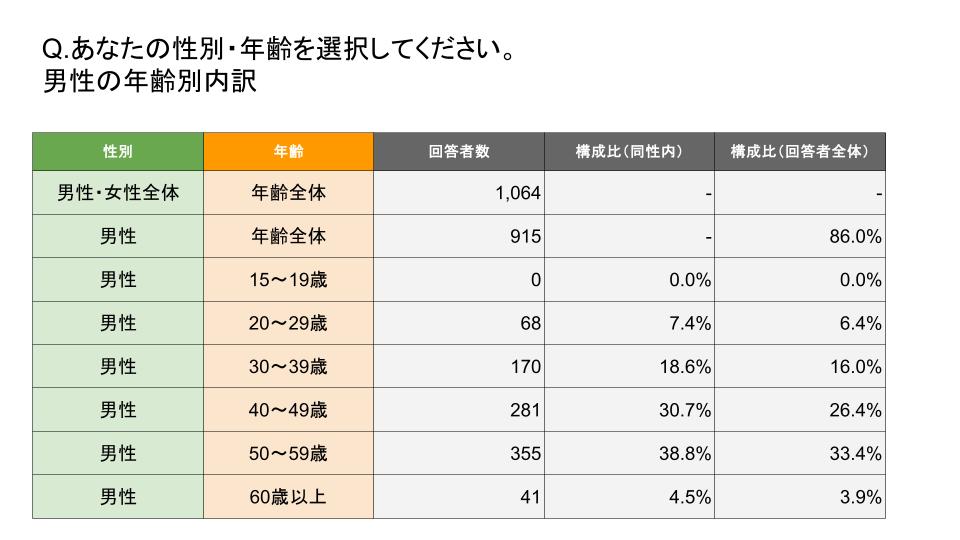

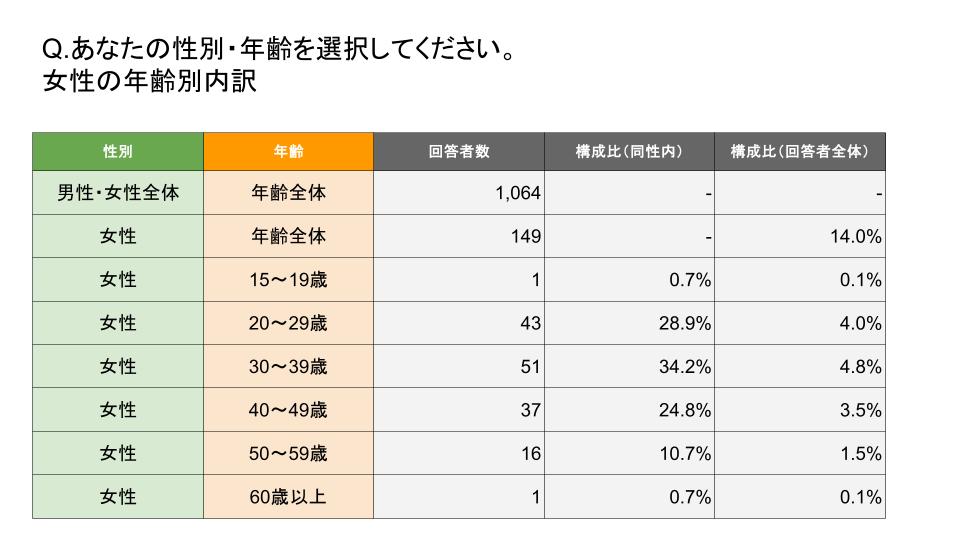

回答者の年齢・性別の分布

まず、回答者の性別・年齢の分布からご紹介します。

今回のアンケートでは、男性は40代〜50代、女性は20代〜30代からの回答が中心となりました。

具体的に見ると、男性で最も回答が多かったのは50〜59歳(33.3%)、次いで40〜49歳(26.3%)となっており、この2つの年代で全体の約6割を占めています。経験豊富なエンジニア層の声が数多く集まった結果と言えるでしょう。

一方、女性は30〜39歳(4.8%)、20〜29歳(4.0%)の順で多く、若手から中堅層の回答が中心となっています。

男女別の構成比

2025年:エンジニアの転職動向の変化

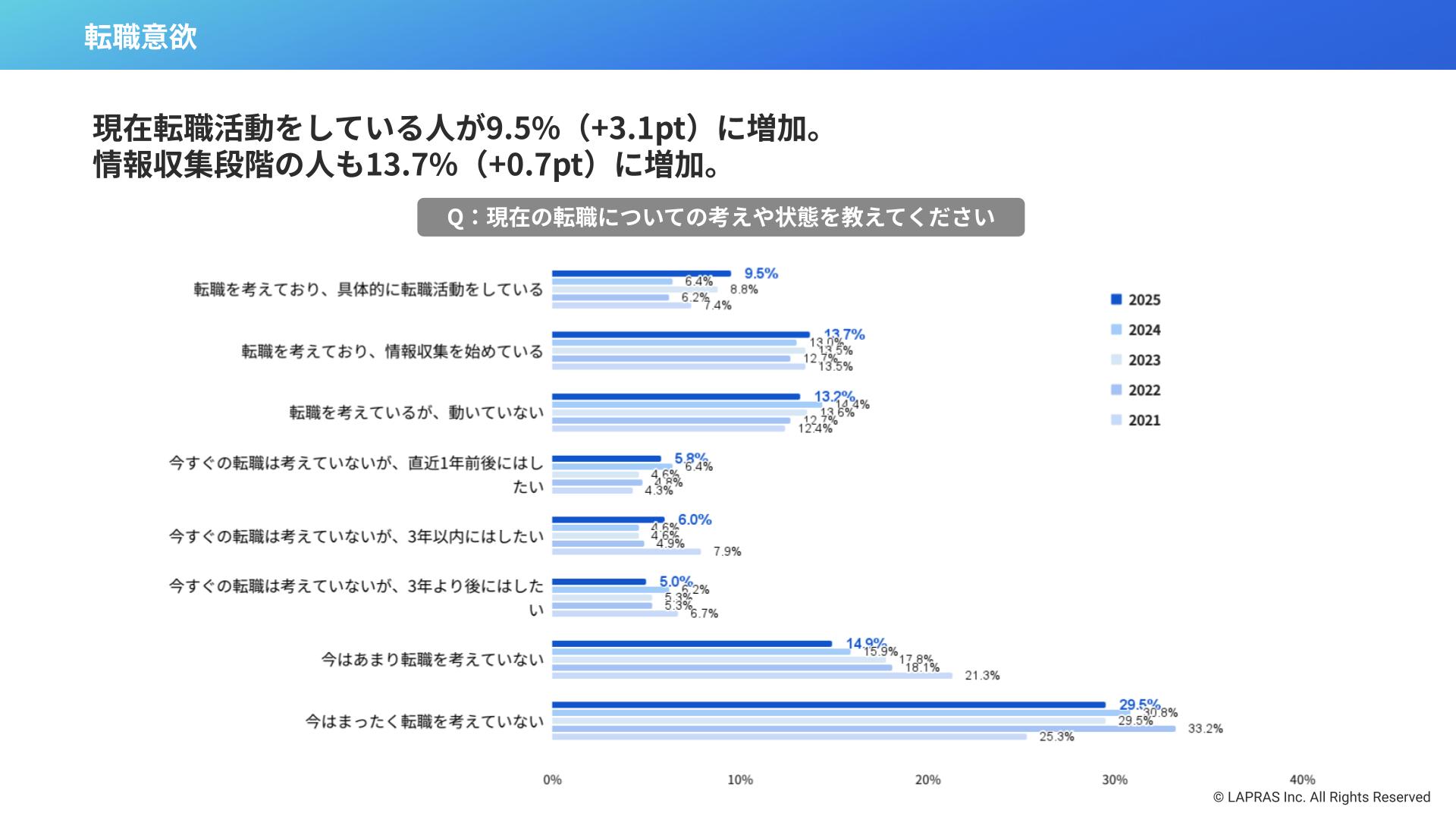

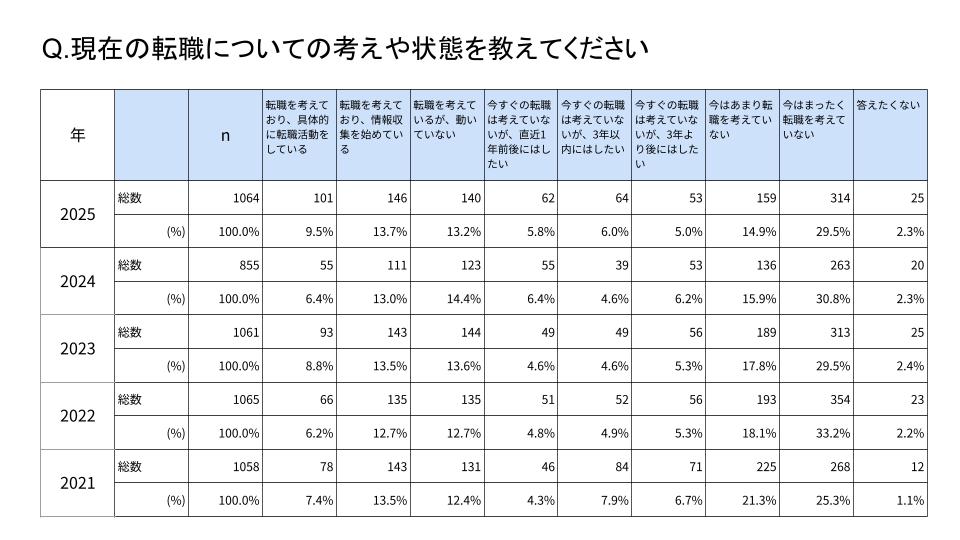

転職活動・情報収集の活発化が顕著に

2025年のエンジニアの転職市場は、昨年と比較して転職活動の活発化が明確に見られる結果となりました。「転職活動をしている」「情報収集を始めている」と回答した人の合計割合は、2024年から3.8pt上昇しています。

まず注目したいのは、「転職を考えており、具体的に転職活動をしている」と回答したエンジニアの割合です。2024年の6.4%から、2025年には9.5%へと3.1pt増加しました。これは過去5年間で最も高い水準であり、エンジニアの転職活動が活発化していることを明確に示しています。

さらに、その前段階といえる「転職を考えており、情報収集を始めている」層も、13.0%から13.7%へと増加しています。

この2つの層を合わせると、転職に対して具体的なアクションを起こしているエンジニアの割合は23.2%にのぼります。2024年の19.4%と比べると3.8ptも上昇しており、およそ4人に1人のエンジニアが転職市場に目を向けていることを意味します。

一方で、「今はまったく転職を考えていない」と回答した層は、30.8%から29.5%へと減少しました。

これらのデータから、2025年のエンジニア採用市場は、候補者の流動性が高まり、採用競争がさらに活発化すると予測されます。企業にとっては、アプローチできる候補者が増える好機であると同時に、これまで以上に戦略的な採用活動が求められるでしょう。

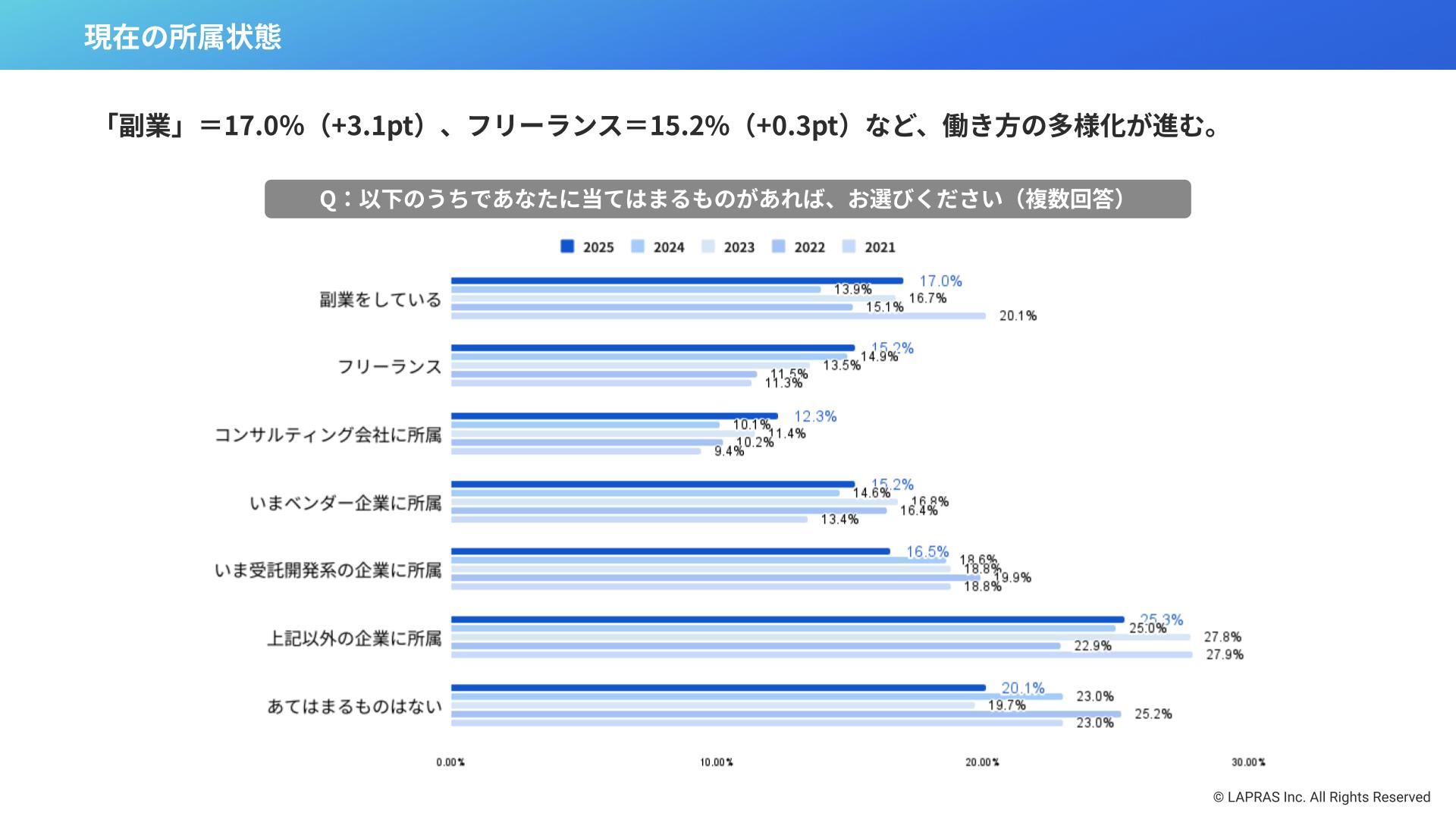

副業・フリーランスの割合が増加、多様化するエンジニアの働き方

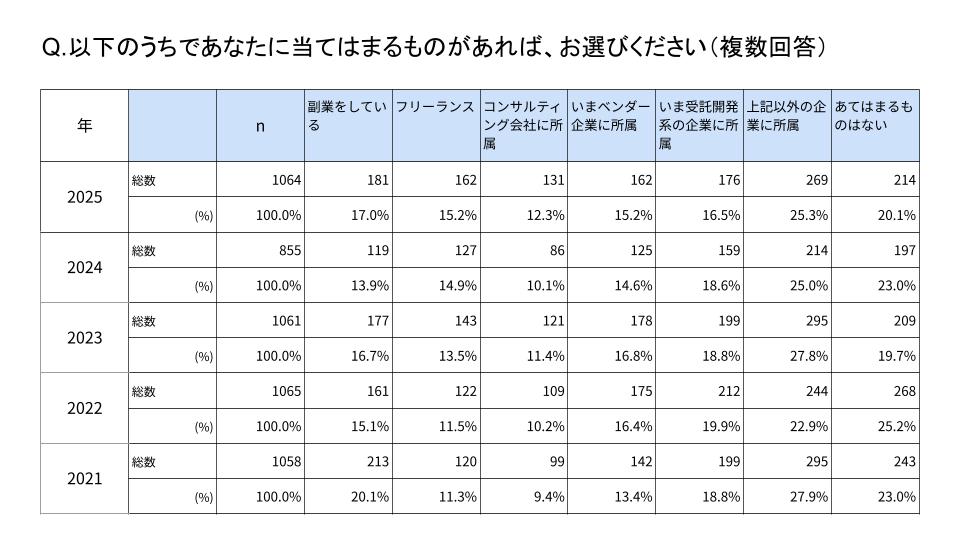

昨年までに引き続き、エンジニアの「働き方の多様化」が進んでいる様子もうかがえます。「現在の所属状態」に関する質問(複数回答)では、「副業をしている」「フリーランス」と回答した人の割合が、2024年と比較して増加しました。

「副業をしている」と回答したエンジニアは、2024年の13.9%から2025年には17.0%へと、3.1pt増加しています。本業とは別の形でスキルアップや収入増を目指すエンジニアが増えていることの表れと考えられます。

また、「フリーランス」も14.9%から15.2%へと微増しており、特定の企業に所属しない働き方を選択するエンジニアが、引き続き一定数存在していることがわかります。

一方で、「いま受託開発系の企業に所属」していると回答したエンジニアは18.6%から16.5%へと2.1pt減少しました。

エンジニアの方々の中で「企業に所属する」という形だけでなく、副業やフリーランスといった、より柔軟で自律的な働き方を志向する人が増えつつあると推察されます。

採用担当者にとっては、正社員採用だけでなく、業務委託契約や副業での参画といった、多様な関わり方を提示できるかどうかが、優秀なエンジニアを惹きつけるための一つの鍵となりそうです。

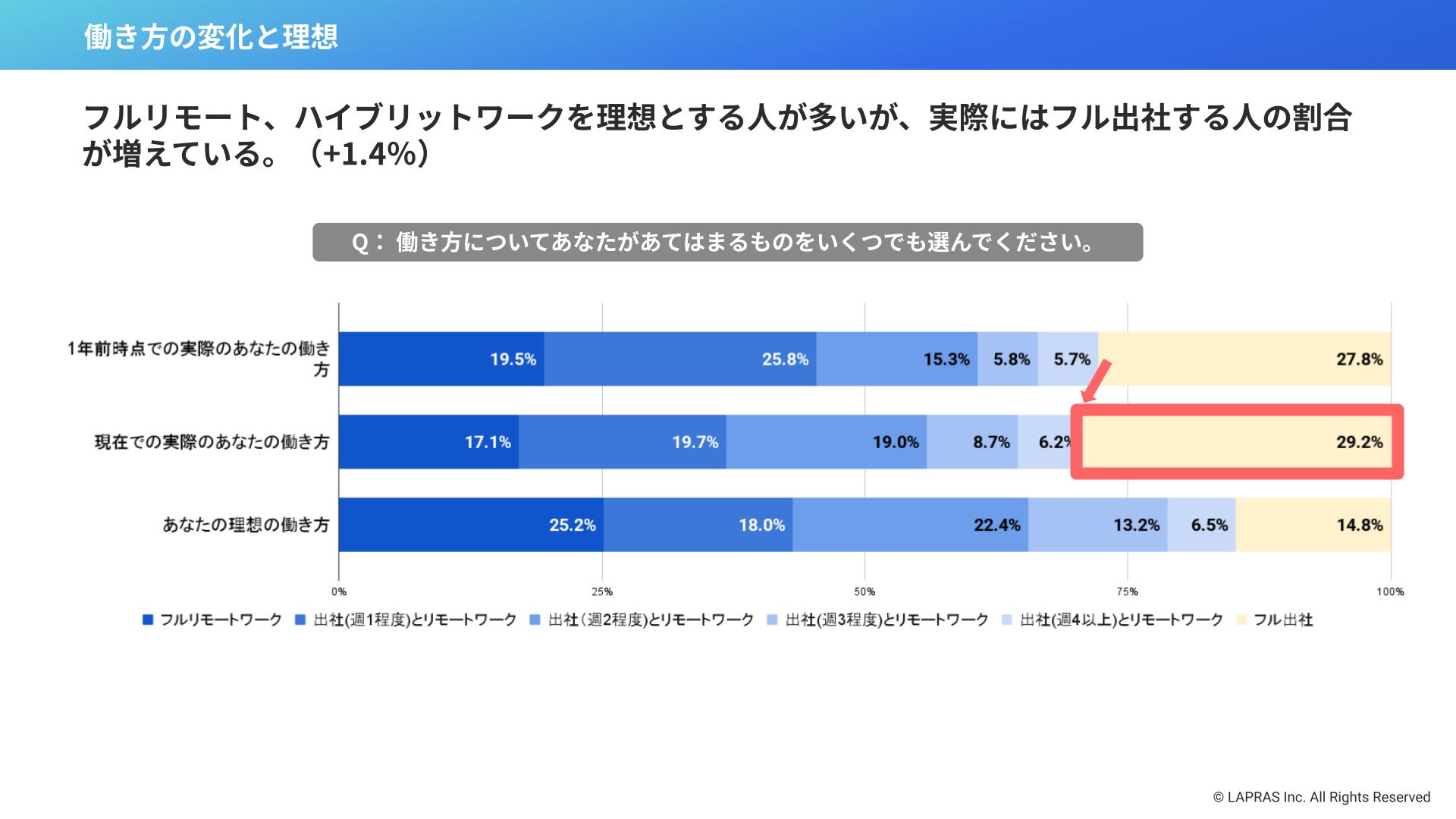

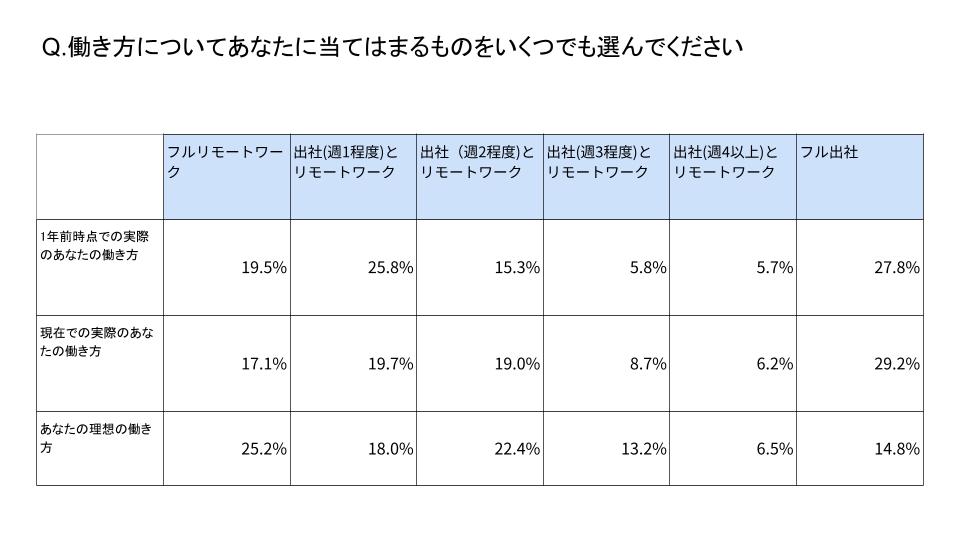

働き方の理想はリモートワーク、現実は「出社回帰」の傾向

エンジニアが理想とする働き方と、実際の働き方との間にギャップが広がっている可能性が見えてきました。

まず「現在までの実際のあなたの働き方」を見ると、「フル出社」の割合が1年前の27.8%から29.2%へと1.4pt増加しています。一方で、「フルリモートワーク」は19.5%から17.1%へ、「出社(週1程度)とリモートワーク」は25.8%から19.7%へと、それぞれ減少しました。 市場全体として、リモートワーク中心の働き方から、出社を伴う働き方へと少しずつ回帰している傾向がうかがえます。

しかし、「あなたの理想の働き方」に目を向けると、エンジニアの本音は別のところにありそうです。 「フルリモートワーク」を理想とするエンジニアは25.2%にのぼり、現実(17.1%)を大きく上回っています。さらに、週に1〜3日の出社を組み合わせるハイブリッドワークを理想とする層は、合計で53.6%(18.0% + 22.4% + 13.2%)に達しました。

対照的に、「フル出社」を理想としているエンジニアはわずか14.8%。これは、実際にフル出社している割合(29.2%)の約半分です。

この「理想と現実のギャップ」は、エンジニアの転職意欲に繋がる重要な要素になりえます。特に、柔軟なリモートワークやハイブリッドワークの制度は、多くのエンジニアにとって引き続き強力な魅力となり、採用における大きな競争優位性となり得ます。

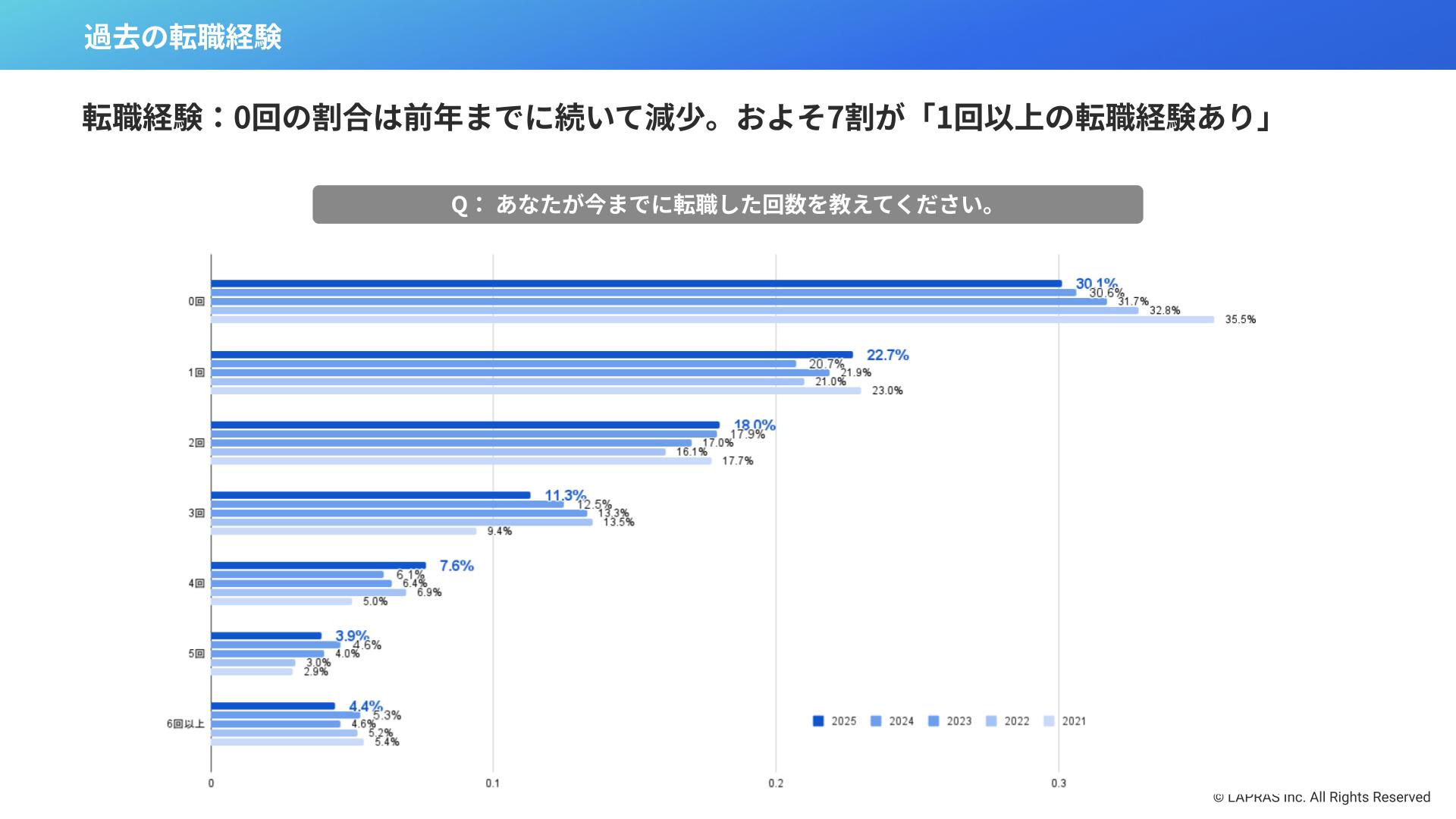

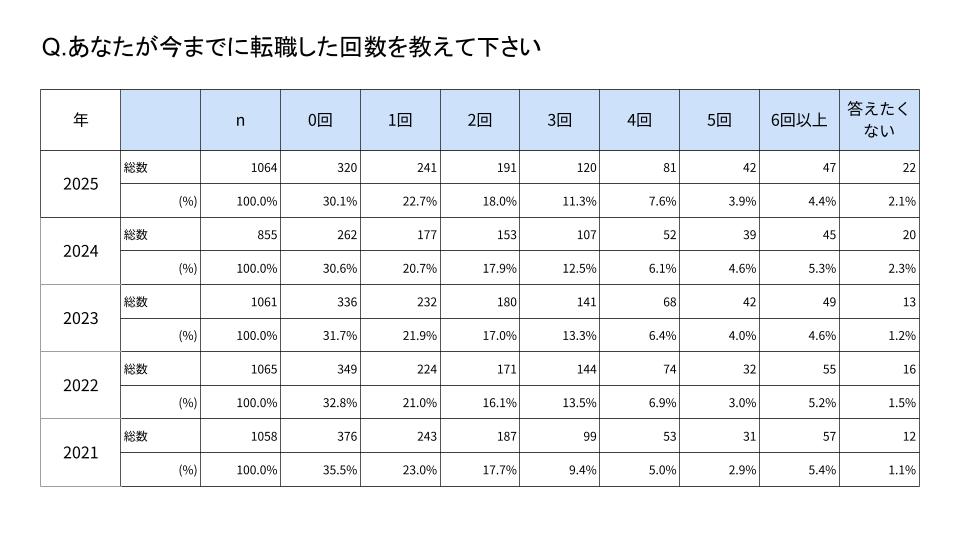

7割近くが転職を経験する時代に、「転職経験なし」は3割まで減少

エンジニアにとって、転職はキャリアを形成する上ですでに一般的な選択肢ですが、この傾向は現在も変わりないことが今回の調査でも改めて浮き彫りになりました。

「これまでに転職した回数」を尋ねたところ、「0回(転職経験なし)」と回答したエンジニアは30.1%となり、2024年の30.6%からさらに減少。2021年の35.5%から続く、5年連続の減少傾向となりました。

これは裏を返せば、約7割(67.8%)のエンジニアが、これまでに1回以上の転職を経験していることを意味します。

生成AIの利用状況

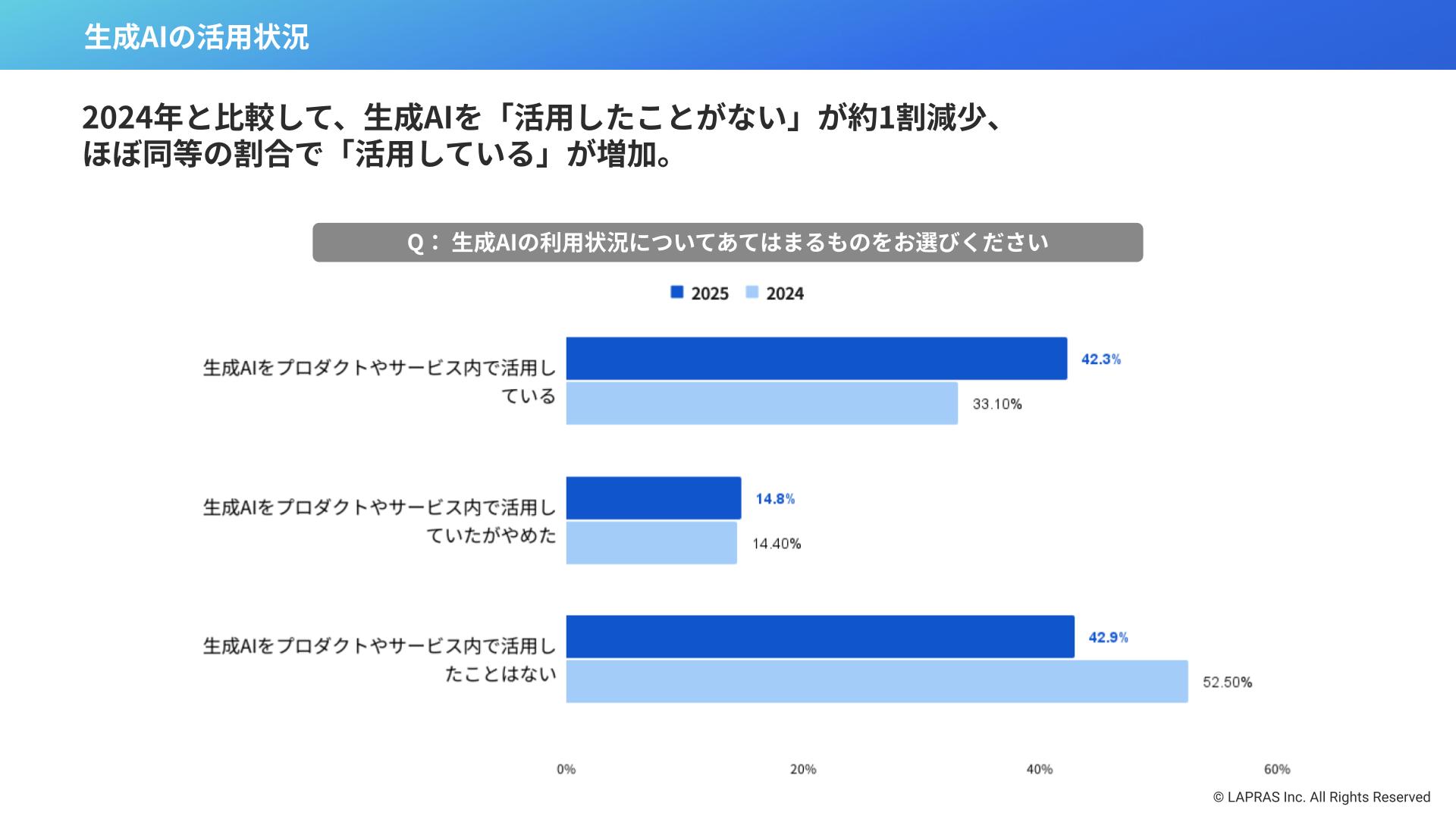

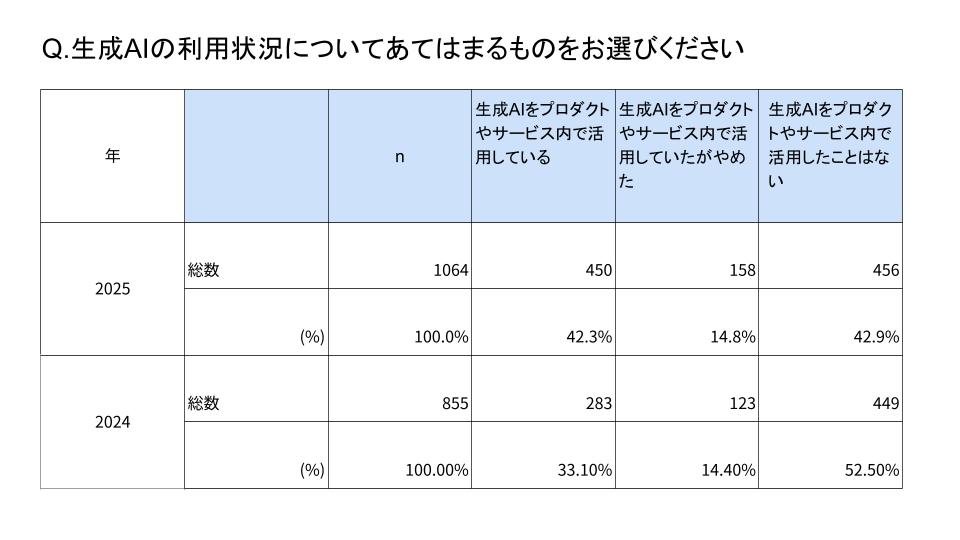

2024年にも調査している「生成AIの利用状況」について、2025年も引き続き質問しています。

1年で利用者が約1割増加。生成AI活用は「当たり前」のスキルへ

2024年に引き続き、エンジニアの生成AI活用は驚くべきスピードで進んでいることが明らかになりました。

「生成AIをプロダクトやサービス内で活用している」と回答したエンジニアは、2024年の33.1%から2025年には42.3%へと、9.2ptもの大幅な増加を見せました。

これは、これまで生成AIを使っていなかったエンジニアのうち、およそ10人に1人が新たに利用を開始した計算になります。

「活用していたがやめた」という層の割合は14.0%から14.8%と、ほぼ横ばいです。このことから、一度生成AIを使い始めたエンジニアの多くがその価値を実感し、継続的に業務に取り入れていることが示唆されています。

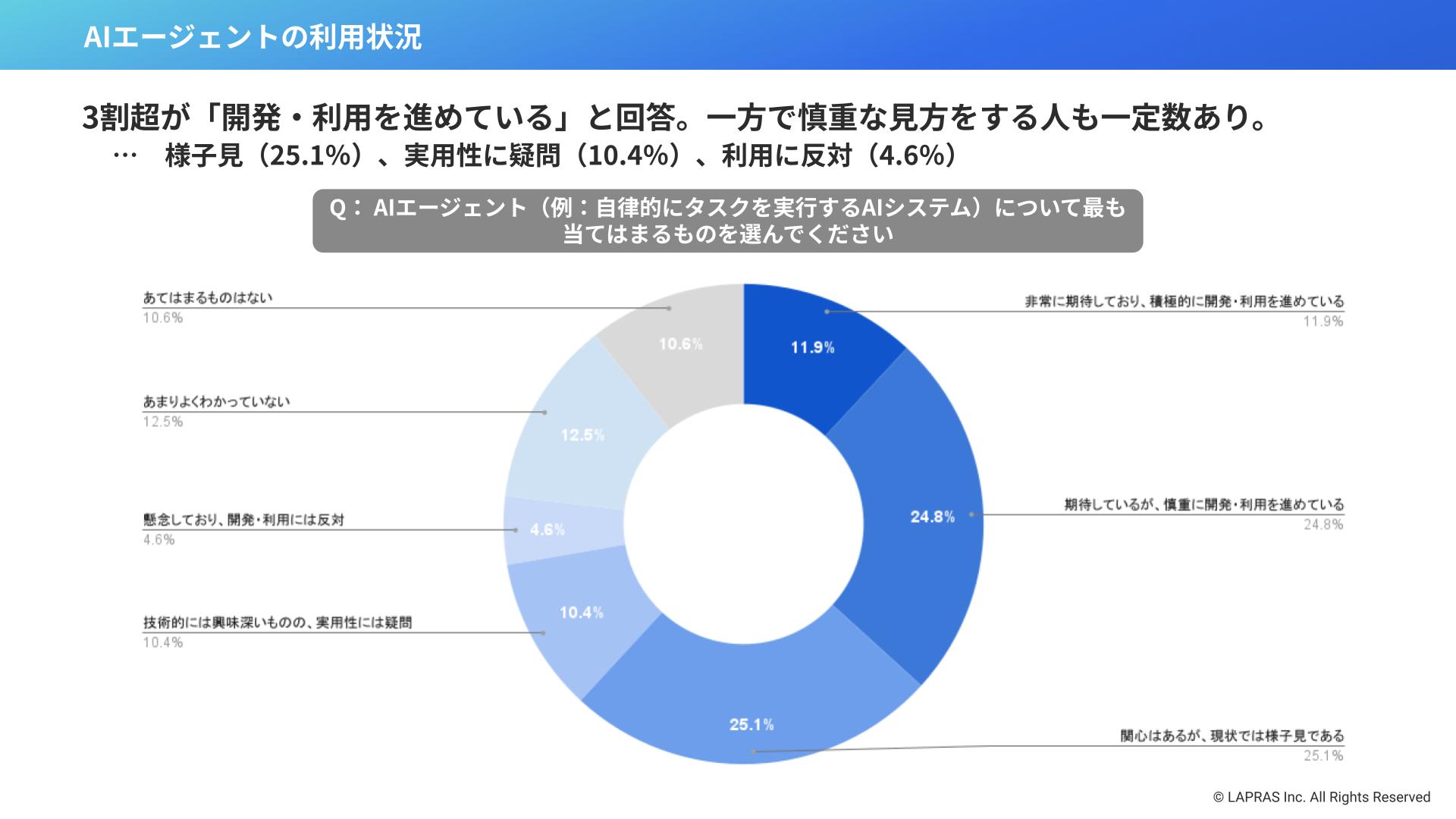

AIエージェントは3割超が利用に前向きも、期待と慎重論が交錯

AI活用の傾向についてもう少し深堀りするため、自律的にタスクを実行する「AIエージェント」についての質問も行いました。結果は、期待と慎重な見方が入り混じる反応が見られました。

最も多かったのは「関心はあるが、現状では様子見である」で25.1%でした。

しかし、その一方で「期待しているが、慎重に開発・利用を進めている」(24.8%)、「非常に期待しており、積極的に開発・利用を進めている」(11.9%)を合わせると、36.7%と、実に3割以上のエンジニアが、既になんらかの形でAIエージェントに対して前向きなアクションを起こしていることが分かりました。

逆に、「技術的には興味深いものの、実用性には疑問」(10.4%)、「懸念しており、開発・利用に反対」(4.6%)といった懐疑的・否定的な意見も存在します。また、「あまりよくわかっていない」層も12.5%おり、まだ市場全体にコンセプトが浸透しきっていない様子もうかがえます。

AIエージェントは、今後さらに開発や活用の知見が進んでいくでしょう。

現時点でAIエージェントの開発・利用に「積極的」な層は、AIへの好奇心があるというところにとどまらず、実際に自分で触って記事なりプロトタイプなりのアウトプットを出している方もいらっしゃいます。

そうした方は、自分のアウトプットをもって他者に還元できる姿勢をもっている、いわば他者貢献型のエンジニアと呼ぶことができて、今後LAPRASではそうしたエンジニアの方がAI時代に活躍できるのでは?と考えています。

▼詳しくはこちら▼

今後、社内でのAI活用を進めていきたいと考えている企業は、こうした層を引き付ける魅力をどのように提示していくかがポイントになりそうです。

2025年エンジニア採用・3つの重要ポイント

今回の調査から見えてきた、2025年のエンジニア採用を成功させるための重要なポイントは以下の3点です。

- 「4人に1人」が転職を視野に入れる時代

約7割が転職経験者という市場では、採用競争の激化は避けられません。アプローチの速度と質がこれまで以上に重要になります。 - 「働き方の柔軟性」が大きな魅力となりうる

多くのエンジニアがリモート/ハイブリッドワークを理想としています。この「理想」に応える柔軟な働き方を提示できるかどうかが、採用成功の鍵を握ります。 - AIを活して働ける人材を見極めた採用戦略への見直しを

生成AIを活かせるスキルは、今後重要になっていきます。AI時代に活躍できる人材を自社で定めつつ、採用広報もAIを絡めた先進的な取り組みをアピールすることで、AI時代に活躍できるハイスキル層の獲得に繋がります。

こうした市場環境の変化を捉えたうえで、エンジニア一人ひとりの価値観に寄り添い、パーソナライズした採用体験を提供することが、今後の採用活動の成功の鍵になるでしょう。

本記事が、貴社とエンジニア双方にとってより良いマッチングを生み出すきっかけとなれば幸いです。