技術イベント登壇や自然流入を通じて、多くの優秀なエンジニアと出会ってきたビープラウド。そんな同社が新たに注目したのが、LAPRASを活用した技術的アウトプットに基づく採用です。自走力や課題解決力をより早い段階で見極めることで、理想の人材との出会いを着実に実現していく採用戦略について、同社の取締役であり、エンジニア採用をリードする九津見さんからお話を伺いました。

《プロフィール》

取締役

九津見 真太郎さん:

ITセキュリティ製品の営業職からキャリアをスタート。独学でプログラミングを習得し、エンジニアとしてビープラウドに入社する。複数の受託開発案件で実績を重ね、入社5年目で取締役に就任。現在はプロジェクトマネジメントに加え、IT勉強会支援プラットフォーム「connpass」の事業戦略、採用活動全般を統括。自身もエンジニアとして現場を理解している立場から、技術的な観点を重視した採用をリードしている。

株式会社ビープラウド:

Pythonを軸にWebシステムの受託開発と自社プロダクトの開発・運営を手がける技術企業である。設立は2006年5月。受託開発では、要件定義から設計・実装・運用までを一貫して担い、クライアントと密に連携しながら価値あるプロダクトを生み出している。自社プロダクトでは、IT勉強会支援プラットフォーム「connpass」、Pythonオンライン学習サービス「PyQ」、開発ドキュメント支援ツール「TRACERY」などを展開。

特にconnpassは、国内のエンジニアコミュニティにとって欠かせない基盤となっており、技術イベントの開催や登壇を通じて、多くのエンジニアとの接点を築いてきた。

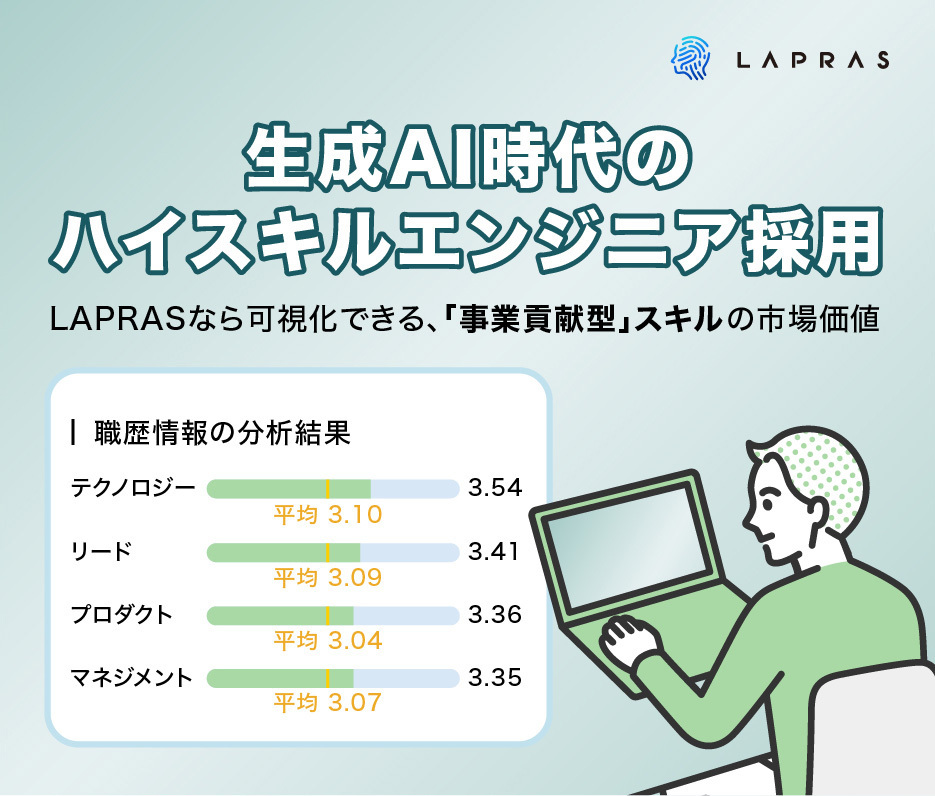

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法自然流入の限界と、技術的アウトプットへの着目

― まず、これまでの採用活動について教えてください。

数年前までは、Webフォーム経由での応募が中心でした。PyCon JPなどの技術イベントで当社メンバーが登壇する機会も多く、その登壇をきっかけに興味を持って応募してくれる方が多かったです。

いわゆる自然流入だけでも応募がある程度集まっていた時期はありましたが、やはり波があります。応募があるときは立て続けに来るけれど、ないときはまったくない。採用母集団の安定性という点では、課題はありました。

― 採用で重視しているポイントを教えてください。

Python特化の受託開発を手がけていることもあり、バックエンド・フロントエンド・インフラを横断しながら、自走して課題を解決できる力を重視しています。

ただ、経歴やスキルタグといった表面的な情報だけでは、そうした「本質的な力」までは見えづらい面がありました。面接やコーディング試験で確認することはできても、そこに至るまでに時間がかかってしまうケースもありましたね。

LAPRASを知ったときに強く惹かれたのは、技術的アウトプットや個人開発ポートフォリオといった情報から、候補者の課題設定力や自走力を早い段階で把握できる点でした。これは当社の採用方針と非常に相性が良いと感じました。

― 最初のLAPRASとの接点はどのように生まれたのでしょうか。

connpassのAPI活用に関する業務上のやりとりをきっかけにLAPRASとの関係性が生まれました。

当初は採用ツールとして探していたというより、技術的な話が出発点でした。ただLAPRASというプロダクトの特徴を知るうちに、転職意欲の可視化や、技術的アウトプット・個人開発情報を通じた候補者理解が、当社の採用課題と非常にフィットしていると感じ、本格的な導入を決めました。

自走力を見極める、ビープラウド独自の選考スタイル

― LAPRASを導入して、最初に効果を感じたのはどのような点でしょうか。

まず、候補者の質が非常に高いと感じました。プロフィールをしっかり書いている方が多く、実際に優秀な方が多い。さらに、LAPRAS上では転職意欲の変化が視覚的に分かるので、アプローチのタイミングを逃さないのが大きいです。

当社が注目しているのは特にconnpassとの連携機能でもあるLAPRAS Social Searchです。このChrome拡張機能を活用することで、自社が主催する「BPStudy」などのイベント参加者をconnpassの参加者一覧からワンクリックでタレントプールに登録できるようになりました。

例えば、BPStudyに参加した方がLAPRAS上で転職意欲が高まったタイミングを検知できれば、「あの回に参加されていましたよね」と自然な形で声をかけることができます。初めて接触する場合と比べて心理的ハードルが下がり、カジュアル面談への移行率も上がりました。

これは以前の採用体制では実現できなかった新しい体験でした。今ではイベント参加者を見つけ次第、タレントプールへの追加を習慣化しています。

― LAPRAS運用はどのように進めていますか。

スカウト業務は基本的に私が全て担当しています。LAPRAS上のプロフィールやconnpassの参加履歴を見て、「この分野に関心があるなら当社にマッチしそうだ」と感じる人に対して、個別にスカウトを送っています。

スカウト文面では、「あなたのこの活動に共感した」「このポートフォリオが素晴らしい」といった具体的な内容を盛り込みます。LAPRASはGitHubや技術ブログ、個人開発プロジェクトの情報が一覧できるので、単なるスキルマッチではなく、“人となり”や“課題解決への姿勢”まで踏まえたアプローチが可能です。

その結果、体感では興味通知からカジュアル面談に進む割合が3〜4割程度と高い水準になっています。

― 選考フローにも特徴があると伺いました。

カジュアル面談は、エンジニア3名のうち1名と私が担当し、候補者の知りたいことを優先する形で行っています。こちらから会社の話を一方的にするのではなく、「何でも聞いてください」というスタンスです。

面談で興味を持っていただき選考に進んでいただいた場合は、続いてコーディング試験を実施します。当社のコーディング試験は少し特徴的で、期限を設けていません。さらにAIの使用も自由。ただし、提出物の品質は本人が責任を持って担保してもらいます。時間をかけてじっくり考え、自分の力で仕上げられるかを見て評価させていただいています。

コーディング試験では、事前に用意された仕様書に沿って実装を行っていただきます。一方で、別途実施するコミュニケーション試験では、あえて実務に近い“ふわっとした仕様”を提示し、Slack上でテキストコミュニケーションを通じて要件を詰めていきます。曖昧な部分をどのように読み解き、具体化していくかを見ることで、その方の課題設定力や自走力、コミュニケーション力が自然と浮き彫りになります。

提出されたコードは、社内の複数のエンジニアがレビューします。単に正解・不正解を見るのではなく、設計・テスト・エラーハンドリング・コメントといった観点から、実務で通用するかどうかを多角的にチェックします。

また、不合格だった方にも全員にレビュー内容を返しています。6年以上続けている運用ですが、「ここまでしっかり見てもらえるとは思わなかった」と候補者から感謝されることも多く、採用ブランディングの観点でも良い効果が出ています。

AIの扱い方も重要な評価軸です。 ChatGPTなどの出力をそのまま提出しても構いませんが、バグや確認不足があれば当然評価に影響します。実務でもAIを活用することが前提となっているなかで、「AIをどう使い、自分で品質を担保できるか」を見極めるテストになっています。

― 最終的な見極めはどのように行っているのでしょうか。

コーディング試験に続いて、コミュニケーション試験を行います。半日ほどSlackにゲストとして参加してもらい、実際の業務に近い形でテキストベースのやり取りを体験してもらいます。当社は完全フルリモートで、テキストコミュニケーションが中心なので、ここで相互にフィット感を確認することが重要です。

このフローは6年以上続けていますが、非常にうまく機能していると自負しています。実際にカジュアル面談に進んだ方の多くが最終的に入社を希望しており、ミスマッチが起きにくいのが特徴です。

高い課題解決力を持つエンジニアの採用に成功

― LAPRAS導入後、実際に採用できた方について教えてください。

導入からわずか2〜3ヶ月程度で、20代の男性エンジニアを1名採用しました。

スカウトの決め手となったのは、個人開発のポートフォリオのクオリティの高さでした。 企業分析をサポートする転職支援サイトを個人で開発しており、プレスリリースやニュースから企業情報を自動的に可視化するという、非常に完成度の高いプロダクトでした。UIもしっかり作り込まれていて、「このレベルを個人で開発しているのは相当だ」と直感しました。

経歴や志望動機よりも、プロダクトそのものを評価してスカウトしたケースですね。

― 面談ではどのようなやりとりがあったのでしょうか。

開発のきっかけを尋ねたところ、もともと自身で転職支援系のプロダクトを思いつき、それを知人に相談したことがスタートだったそうです。その知人が界隈でも知られた発信者だったこともあり、プロダクトに対するフィードバックを受け、費用面での支援も少し受けながら、開発を進めていったといいます。

自らアイデアを起点に、他者の意見を取り入れて形にしていく姿勢が印象的でした。まさに、当社が重視する「問題解決力」を体現できる方だなと感じました。

LAPRASのプロフィール上でも個人開発のクオリティは明確に読み取れたため、最初の段階から確信を持ってアプローチできました。

― 入社後の活躍について教えてください。

現在は受託開発のフルスタックエンジニアとして活躍していただいています。得意なフロントエンドの部分から手を広げてバックエンドにも積極的に取り組んでいます。

入社時点でAIを積極的に活用するタイプでしたが、当社では入社後1ヶ月の研修期間で2名のメンターを付け、「AIに頼りきりにならない基礎力」を重点的に育成しました。最初はAIを使わずに開発に取り組み、徐々に解放していくという段階的な方針です。

素直に学ぶ姿勢があり、指摘を前向きに受け止めて自分のものにしていきました。基礎を固めた今では、AIを効果的に活用しながらチームに貢献しており、期待通りの即戦力として活躍しています。

― ビープラウドの働き方にも特徴がありますね。

当社は完全フルリモートで、国内はもちろん、時差に問題がなければ海外から働くことも可能です。これまでオーストラリア、フィリピン、アメリカから勤務していたメンバーもいます。

フレックス制でコアタイムは10〜15時、金曜日はノーコアデーです。メイン事業が受託開発という側面もあり、一般的よりは長めのコアタイムとなっていますね。平均残業時間は月9時間程度。中抜けも柔軟で、子どもの送り迎えや役所の用事などがあっても、プロジェクトに支障がなければ問題ありません。「育児しながらでも働きやすい」とよく言われます。

こうした柔軟な働き方を実現できている背景には、「信頼して、余計なルールは作らない」という価値観があります。経営側が一方的に決めるのではなく、社員の声を聞きながら法律の範囲内で最適解を探り、みんなが納得できる形を整えてきました。

― 今後の採用方針について教えてください。

当社は「50人を超えない組織」を方針として掲げています。現在43名で、今後1年ほどかけて49名程度まで増やす見込みです。この方針の背景には、50人を超えるタイミングで総務担当の業務負荷やコストが大きく増加するという事情があります。中途半端に規模を拡大するよりも、経営的には60人以上に一気に拡大しないとコストに見合わないという判断があるため、現時点では50人未満の規模を維持しています。

ただし、この方針は現状のものであり、今後安定的な経営拡大のフェーズに入れば、変更される可能性もあります。いずれにしても、人数の多寡よりも「当社の文化に合う人材を慎重に採用する」ことを重視している点は変わりません。

求めるのは、フルスタックで幅広く技術に向き合いたい方、そして課題解決に真摯に向き合える方。慎重に一人ひとりと向き合いながら採用を進めていく方針です。

― LAPRASに今後期待することはありますか。

個人開発のポートフォリオを重視しているので、自作プロダクトの情報がさらに充実する機能があるとありがたいです。

特に、connpassでの登壇情報には注目しています。どんな資料でどのような話をし、YouTubeにアーカイブが残っているかまで確認できると、候補者の技術力や姿勢をより深く理解できます。登壇や勉強会への積極的な参加は優秀な方の傾向として強いため、そうした情報が採用活動に大きく役立つと考えています。

― 本日はありがとうございました。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼