少数精鋭で日々の開発業務に向き合いながら、採用や人事の専門家を置かずに取り組んできたスミカ。言語化したカルチャー指針をもとにLAPRASを活用し、エンジニア主体で全員が関わる採用体制をつくりあげたことで、チームは再び理想とする仲間と出会える環境を実現しました。そんなスミカの採用をリードするエンジニアリングマネージャーの木村さんよりお話を伺いました。

《プロフィール》

エンジニアリングマネージャー

木村 慶介さん:

2024年末にエンジニアリングマネージャーとなり、2025年3月よりエンジニア採用を担当している。フロントエンドエンジニアとしての経験を武器としながら、スミカではフルスタックに活躍している。前任メンバーが整備したカルチャー指針や選考フローを引き継ぎつつ、エンジニア主体の採用体制をリード。採用や人事の専門家がいないチームにおいて、候補者の技術力だけでなく価値観や志向性も丁寧に見極めながら、メンバー全員で「仲間として迎える」採用に取り組んでいる。

株式会社スミカ:

不動産業界の本質的な自動化を目指し、「ヒト」と「システム」を組み合わせたハイブリッド型サービスを提供している。従来の不動産業界では、システム導入が進んでいても、商材の単価や業務の複雑さから人手によるオペレーションが不可欠であり、十分な自動化が実現できていなかった。

スミカでは、システムの強みに加え、世界中の在宅ワーカーによるオペレーション体制を構築することで、真の自動化を実現している。具体的には、顧客対応、物件広告の運用、潜在顧客のナーチャリングなど、不動産業界の幅広い業務をカバーしている。

従来のシステム会社やBPO会社では対応できなかった領域までサポートし、高いKPIを達成している点が大きな強みである。

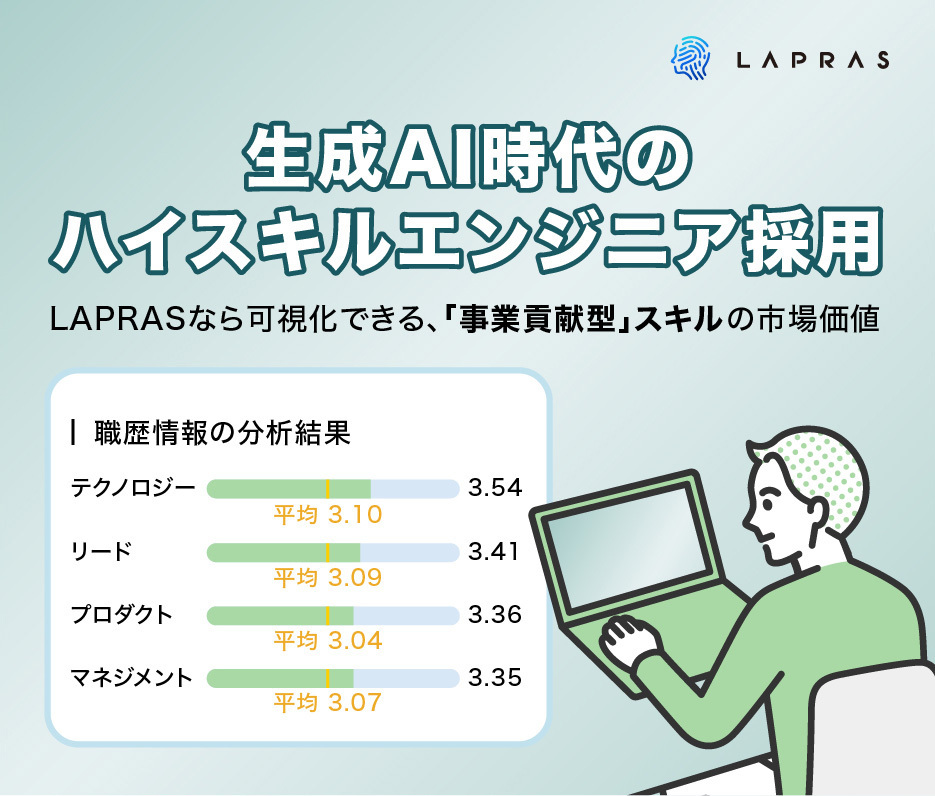

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法カルチャー指針を土台に整えた、エンジニア採用の再出発

― まず、今回LAPRASを導入された経緯を教えてください。

もともとは代表の山口がLAPRASを使っていて、2021年頃に2人目のエンジニアを採用したときもLAPRAS経由だったんです。その後は開発が多忙になり、採用活動自体はほとんど止まっていて。LAPRASの契約は続けていたのですが、データを保管しているだけの状態で、その頃はSlackでも採用の話題が出ることはほとんどなかったと聞いています。

転機になったのは、その後に採用をリードしていた前任のメンバーの存在です。過去の採用では、スキルがあってもカルチャーが合わずお互いに苦労する場面もありました。そういったアンマッチを無くし「もっとお互いが気持ちよく働ける理想的な出会いを実現できるようにしたい」と考えて、採用の基盤づくりに取り組んでくれたんです。

大きかったのは、チームで「自分たちはどういうカルチャーを大事にしているか」を改めて議論し、その考えを複数の項目に整理して言語化したことです。技術的な志向性だけでなく、学習意欲やチームワーク、仕事への向き合い方まで幅広く話し合い、「スミカらしさ」を明文化しました。以前は採用ごとに判断がばらつきがちだったのですが、この言語化によってチーム全体に共通認識が生まれ、候補者ともお互いに期待値を揃えやすくなったと感じています。そうして採用基盤が整ったタイミングで、再始動に向けて活用を決めたのがLAPRASでした。

― その採用基盤をもとに、木村さんが採用活動をリスタートさせたんですね。

はい。私は2023年に入社して、2024年末にエンジニアリングマネージャーになり、2025年3月から採用も担当することになりました。採用活動に関わるのは初めてだったので正直不安もありましたが、前任者がカルチャーや選考の軸を整えてくれていたおかげで、ゼロから考え直す必要がなかったのは大きかったですね。

当時は採用が止まっていたことで、人が足りず新しい事業を思うように進められない状況でした。既存の開発だけで手一杯で、このままではチームも事業も広げられないという危機感がありましたし、何より、これ以上開発の負荷が上がると既存メンバーのモチベーションにも影響してしまうと感じていました。だからこそ、「もう一度、採用に本腰を入れよう」という空気はエンジニアチーム全体にあったと思います。

― そうした中で、LAPRASにどんな期待を持っていたのでしょう?

私自身が採用を担当する立場は初めてだったので、LAPRASのCS(カスタマーサクセス)に逐一相談しながら進められる安心感はとても大きかったです。最初は「まず何から始めればいいのか」すらわからない状態でしたが、スカウト文面や候補者検索の基本的なところから丁寧にサポートしてもらえました。

あとは、候補者のGitHubや技術記事、X、connpassといった外部アウトプットを一箇所で見られる点も、エンジニア主体で採用を進める上で魅力的でしたね。LAPRASではそうした情報が自動的に集約されるので、技術力だけでなく普段どんな取り組みをしているかも一目で把握できます。そのため、チーム全員で「この人と働きたいか」を議論しやすい。Slackで候補者情報を共有してみんなで意見を出し合うこともでき、エンジニア主体の採用との相性が良いと感じました。

全員でつくる選考プロセスと、カルチャーマッチの徹底

― 実際にLAPRASを再始動してから、どのように運用していったのでしょうか。

候補者検索やスカウト送信といった一次対応は私が行い、面談に進んだ方は二次以降でエンジニア全員が関わるというスタイルで運用しています。

選考フローは、カジュアル面談 → 一次 → 二次(技術) → 最終(PM・代表) → 内定 → オンラインランチという形になっています。

カジュアル面談の段階では特にカルチャーマッチを重視していて、まず「お互いに気持ちよく働けそうか」という感覚を確認することを大事にしています。

候補者情報はSlackで共有していて、プロフィールや活動内容、話してみた印象などを記録して、全員で意見を出し合うようにしています。LAPRASでは候補者の技術記事やGitHub、X、connpassといったアウトプットが自動的に集約されているので、事前にある程度イメージを揃えやすいんです。候補者と会ったあとも「こういう思考の人だった」「こんな働き方をしたいと言っていた」といった感想をSlackに共有して、それを踏まえて次に会うメンバーを決めていきます。全員で情報を共有しながら判断するのは、私たちのような小規模のエンジニアチームでの採用にピッタリだと感じました。

― 面談で特に意識していることはありますか?

スミカはスタートアップらしく変化の多い環境なので、「今ある仕事をこなす力」より「状況に合わせて学びながら動ける力」を重視しています。技術力だけでなく、やりたいことが明確であったり、新しい領域に挑戦してみたいという意欲があるかどうかも見ていますね。うちは少人数なので、結果的に一人ひとりがフルスタックに関わることになります。だからこそ、今できる範囲にこだわるというより、変化を楽しめるかどうかが大事だと考えています。

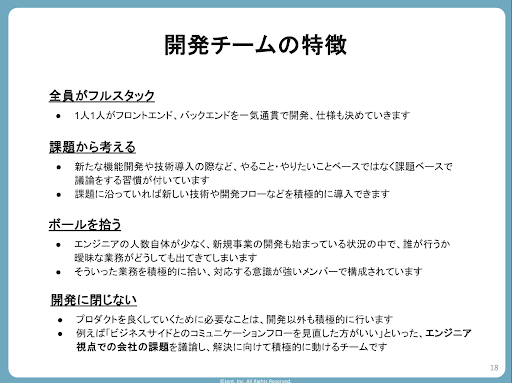

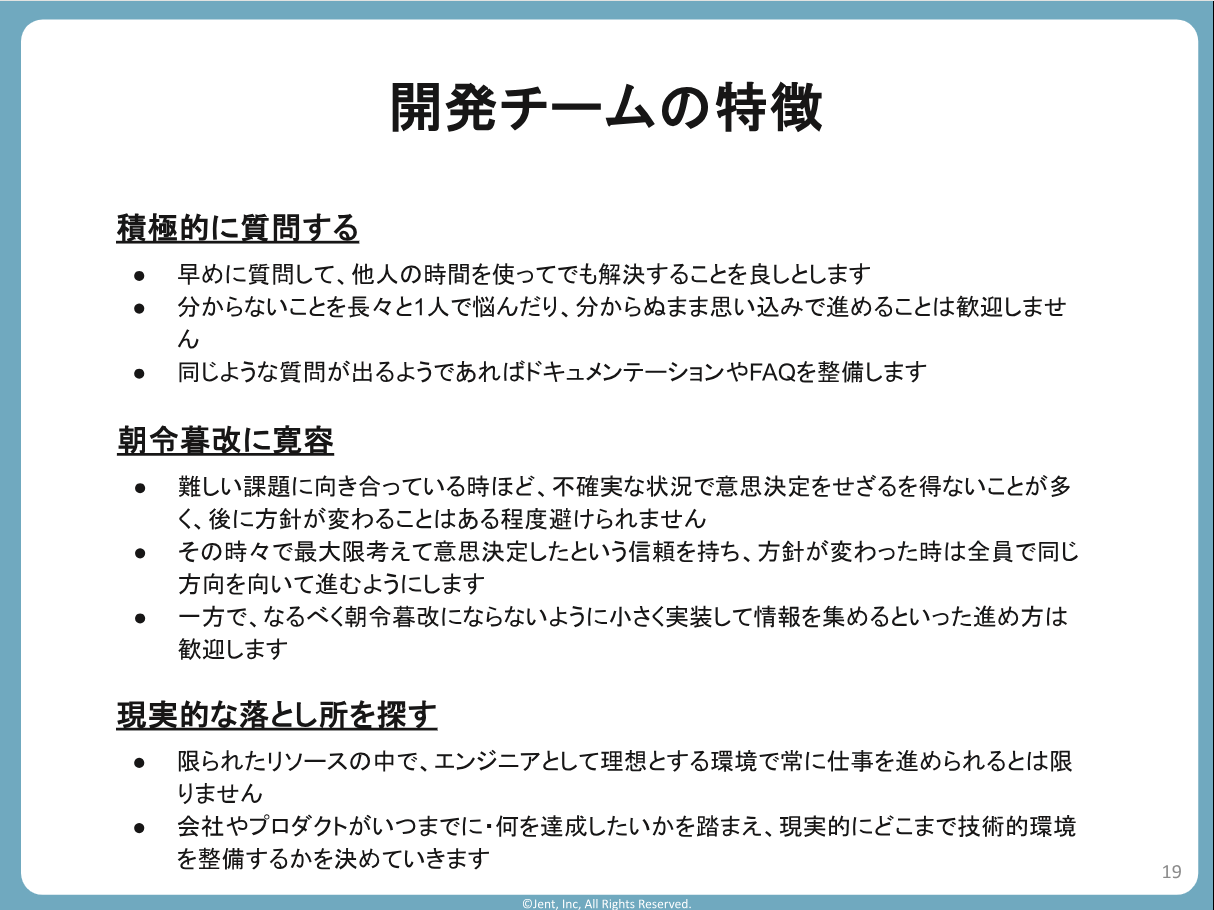

あとは、候補者に「チームの特徴」をきちんと伝えることも意識しています。面談では、前任者が言語化してくれた「開発チームとして大切にしている考え方」も紹介しています。たとえば、一人ひとりがフルスタックに関わることを前提に、課題から考える習慣や、役割にとらわれずボールを拾う姿勢、プロダクトを良くするために開発領域を越えて動く姿勢などです。

さらに、積極的に質問する、朝令暮改に寛容でいる、現実的な落とし所を探すといった価値観も共有しています。こうした考え方に共感してもらえるかを最初に確かめることで、入社後にギャップが生じにくくなると感じています。

― CSのサポートはどのように活用されましたか?

初めはフォロースカウトなど、基本的な部分から相談していました。スカウト返信があった方をできるだけ早く面談に進めるようにしたり、文面も細かくアドバイスをもらいながらブラッシュアップしました。

LAPRASは候補者の技術力や活動が一目で把握できて、チーム全員で議論しやすい設計になっているので、「まずやってみる」「相談しながら進める」が実現しやすかったと感じています。

技術者同士が分かち合う、深い理解と信頼の採用

― LAPRASを活用して、どのような成果がありましたか?

採用を再始動してから、半年で2名の採用につながりました。どちらもLAPRAS経由で、1名はすでに稼働中、もう1名は10月に入社予定です。直近ではリード〜シニアクラスのバックエンドエンジニアを採用できました。

採用スピードも想定どおりで、LAPRAS全体の平均と同じくらいのペース感で進められたと聞いています。私たちのように採用や人事の専門家がいないチームでも、やり方次第で十分に成果を出せると実感できました。

採用活動に関しては、候補者からもポジティブな反応が多く、「チーム全員で採用に取り組んでいるのが伝わってきた」と言ってもらえたのは嬉しかったですね。カジュアル面談でカルチャーの話を丁寧にしたり、面談後にエンジニア全員とオンラインランチをして、日々の働き方や雰囲気をラフに話してもらう機会をつくったのも効果があったと思います。

オンラインランチは、入社を決める前にチームの空気感を肌で感じてもらう目的で始めたのですが、「実際に働いている人と話せたことで安心できた」と言ってもらえることが多いです。結果的に内定承諾率の向上にもつながっていると感じています。

― 今後の採用については、どのように考えていますか?

今後もエンジニアチーム主体で採用を続けていくつもりです。技術力ももちろん大事ですが、それ以上にカルチャーマッチを重視していきたいと考えています。

スミカは少数精鋭の組織で、一人ひとりのエンジニアがフルスタックに関わる前提があります。今あるスキルにとらわれず領域を広げながら貢献したいという意欲を持つ人は、新しい環境にも柔軟に適応し、チームに良い刺激を与えてくれると思っています。

同時に、入ってくれた人が安心して力を発揮できるように、今後はオンボーディングやチーム内での情報共有もより丁寧にしていきたいです。採用は「入れる」ことがゴールではなく、一緒に長く働いてもらうことが大切なので。

これからもLAPRASを活用しながら、自社サービス開発に意欲的な人と出会い、チームの地力をさらに高めていけたらと思っています。

― 今回はお忙しい中、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。エンジニアだけのチームで、ここまで本格的な採用体制を築いている事例は決して多くありません。スミカのみなさんが「カルチャーに合う人と一緒に働きたい」という想いを軸に、手探りでも前向きに取り組みを積み重ねてきたことが伝わってきました。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼