求人票は「求める人物像に正しく伝わる内容」にすることが大切です。求人票の内容をできるだけ具体的、かつ送る相手に合わせて作ることで、その要件にマッチする人材からの応募が期待できます。

特にエンジニアの場合、転職先候補が「どんな技術課題やプロジェクトに取り組んでいるのか」「どんな組織で、どんなメンバーがいて、その中で自分はどのように貢献できるのか」といった点に強い関心を持っていることが多いです。そのため、求人票でこれらの情報を曖昧にすると、ミスマッチや応募率の低下につながる可能性があります。

そこで本記事では、優秀なエンジニアが求人票のどこを見て「この会社で働きたい」と判断するのか、そのインサイトに基づいた具体的な改善ポイントを解説します。候補者の視点に立って求人票を見直すことで、ミスマッチを防ぎ、双方にとって価値ある出会いを創出しましょう。

目次

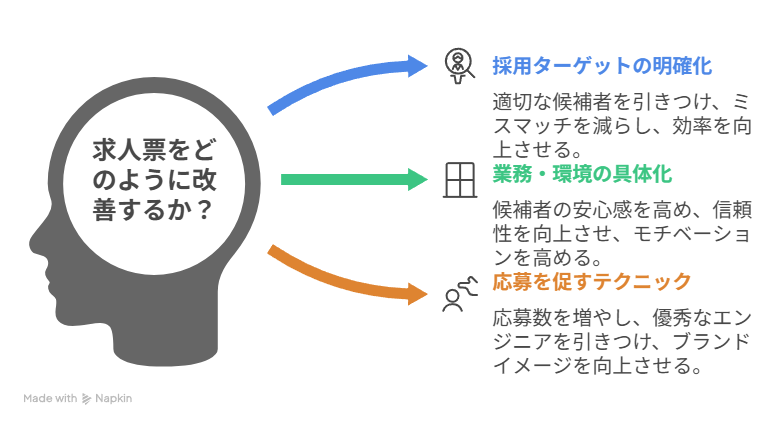

ミスマッチを防ぐ!採用ターゲットの明確化

まず重要なのは、「誰にこの求人を届けたいのか」というターゲットを明確にし、その人物像と求人票の内容を一致させることです。ターゲット設定が曖昧だと、本当に来てほしい候補者からの応募を逃してしまう可能性があります。

採用要件と採用実績のズレをなくす

求人票で意外と見落としがちなのが、記載された「採用要件」と、実際に内定に至る候補者との「実態」のズレです。例えば、求人票には「実務経験2年以上」と書いてあっても、実際に内定している候補者は「5〜6年以上」の経験者ばかり、というケースはままあります。

この状態だと、企業が描く「理想の人物像」と「現実の採用実績」の間にギャップが生じてしまいます。これを放置してしまうと、本来アプローチしたいはずの経験2〜4年の候補者から「自分は対象外かもしれない」と思われ、応募をためらわせる原因になりかねません。

ポイントは、過去の採用実績と求人上での採用条件を照らし合わせることです。「実際に内定を決めた候補者がどんな人材だったのか」を振り返り、採用条件を実態に即して見直すことで、求人票はよりターゲットに響くメッセージになります。

求める経験層(レイヤー)に応じて求人票を分ける

同一のポジションで、一度に複数名の採用を目指す場合、「ジュニア層を中心に採用したいが、もし良い人がいればシニア層も採用したい」といった動機から、「求人上の年収レンジを広く設定する」というケースは少なくありません。

しかし、シニア層とジュニア層では魅力に感じる業務内容やキャリアパスも異なります。年収レンジが広すぎると、どのレイヤーが「ストライクゾーン」なのかが分かりにくく、候補者の心に「自分はこの求人に応募して良いのだろうか」という迷いを生む原因になります。

このような場合は、求めるレイヤーに応じて別々の求人票を作って募集するほうが良いでしょう。「メンバークラス(年収〇〇〜)」と「リーダークラス(年収△△〜)」のように求人票を分けることで、それぞれの候補者が自分ごととして捉えやすくなります。その上で、各求人票にそれぞれの層に響くミッションや具体的な業務内容を記載することで、入社後のイメージが湧きやすくなり、マッチングの精度向上に繋がります。

スキル要件は「広め」に記載する

求人票でスキル要件を記載する際、「必須スキル:React、Python(経験年数:◯◯年)」のように特定の技術に限定しすぎてしまうと、応募をためらわせる原因になってしまう恐れがあります。

もちろん、本当にその言語の経験が必要な場合は問題ありません。

しかし、「類似の言語やフレームワークで十分な経験があり、すぐにキャッチアップできるポテンシャルがある」という候補者でも差し支えない場合は、そうした層の応募を遠ざけてしまう可能性があります。例えば「GCP経験」という要件を見て、AWSの経験豊富なエンジニアが「自分は対象外だ」と判断してしまうのは、大きな機会損失です。

そんなときは、「Webアプリケーションの開発経験」や「パブリッククラウド環境(AWS, GCP, Azure等)での開発経験」のように、一段階、抽象度を上げて広く設定するのも選択肢の1つです。

「React, Python, GCPなどの経験があれば歓迎」というように「必須スキルではなく、持っていたら嬉しい歓迎スキル」であることを明示したうえで併記するとより意図が伝わりやすくなります。

エンジニアの心を掴む!業務・環境の具体化

採用したいターゲットが明確になったら、次はそのターゲットが最も知りたい「仕事の魅力」を具体的に伝えるステップです。エンジニアの方々は特に「何に、どのように関わるのか」を重視する人が多いです。

働くイメージを具体化する事業・プロダクトの情報

関与する事業やプロダクトは、エンジニアの方々が特に関心が高い領域なので、具体的に明記することが大切です。事業やプロダクトが複数ある場合は、どれに携わるのかをはっきり記載し、関与するものを明確にしましょう。

加えて、技術的な規模感(利用者数、扱うデータ量、システムの負荷など)もできるだけ具体的に記載することで、応募者にイメージが伝わりやすく、安心感につながります。

働くイメージが湧く組織体制・メンバー情報を開示

入社後に配属される組織の体制や、そこで働くメンバーについては入社後の働き方がイメージできるよう具体的に記載することが重要です。正社員や業務委託の人数、プロダクトマネージャー(PdM)やデザイナーなど、プロジェクトに関わる人の役割や組織体制を求人上に明示しましょう。

たとえば立ち上げ間もないスタートアップ企業でCTOに続く2人目のエンジニアを募集するといったケースであれば、CTOとの役割分担や、自身が担当する業務領域を具体的に記載することで、応募者の安心感につながります。このように、既存メンバーとの役割分担もしっかり明確にすることで、働き方や期待がより伝わります。

信頼と安心を生み、応募を促すテクニック

最後に、作成した求人票の信頼性を高め、候補者が安心して応募できるための仕上げのポイントです。細部への配慮が、企業の印象を大きく左右します。

雰囲気が伝わる見せ方と、応募ハードルを下げる導線設計

求人票で伝える自社の魅力は、プロダクトや事業、その他条件面だけとは限りません。特に少人数の組織では、顔写真やチームメンバーの雰囲気が伝わるビジュアル、会社紹介のリンクなど、内部の情報をわかりやすく掲載することが大切です。

また、そうした雰囲気に惹かれて「いいな」と思ってくれた候補者が、簡単にアクセスできるエントランスブックを作ったり、オープンに公開された日程調整ツールから気軽にカジュアル面談を申し込める動線を用意したりすると、応募への心理的ハードルも下がります。

専門性を疑われないための表記の正確性

プログラミング言語やフレームワークを表記する際は、大文字・小文字の間違いがないかなど、記載の正確さや誤解の回避に注意しましょう。技術スタックの部分は特に、古い表記や誤字脱字がないよう、エンジニアメンバーと協力してしっかりと見直しを行うのが効果的です。誤字脱字がある場合、「専門知識がある人が採用に関わっていないのではないか」といった余計な不安を抱かせる原因になってしまいます。

エンジニアの「知りたい」に応える求人票へ

この記事では、優秀なエンジニアが求人票のどこを見て「ここで働きたい」と判断するのか、そのインサイトに基づいた7つの改善ポイントを解説しました。

これらのポイントに共通するのは、「候補者が何を知りたいか」という視点に立ち、解像度の高い情報を提供するという誠実な姿勢です。自身のスキルがどう貢献できるのか、どんな環境で、誰と働くのか。候補者が働く姿を具体的にイメージできるよう、組織の透明性を高め、事業の魅力を正確に伝えましょう。

求人票は一度作って終わりではありません。採用実績を元に定期的に見直し、常に最適な状態へアップデートし続けることが、求める人材との出会いを引き寄せます。ぜひ今回ご紹介した視点を取り入れ、候補者と貴社双方にとって、納得感のある採用を実現しましょう!