エンジニア採用の成否を分けるポイントの一つが「媒体選び」です。採用媒体と一口に言っても、実際には職種を問わない総合媒体や、特定職種に特化した専門媒体など個々にいろいろな特徴を持っており、最適な媒体を選ぶのは簡単ではありません。

そこで今回は、LAPRASの社員であるカスタマーサクセスとエンジニアが、採用媒体選びのポイントについて語ります。エンジニア採用担当の人事経験があるカスタマーサクセスと、自分自身が候補者の立場として複数の採用媒体を利用した経験があるエンジニアが、それぞれの視点からみた注意するべき要点を詳しく解説していきます!

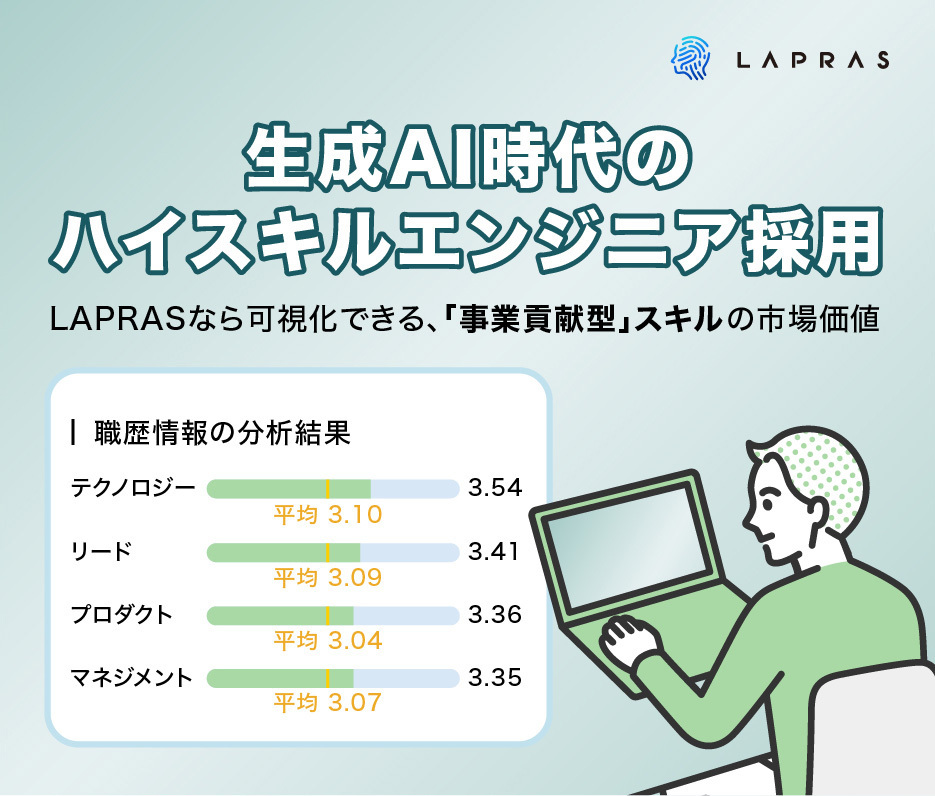

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

<インタビュイー紹介>

Chiri Yuki(千里):Customer Success Manager

2021年9月にLAPRASへジョイン。入社後は一貫してCustomer Success Managerを担当。顧客のLAPRAS活用と継続利用の支援を行う。2023年からはカスタマーサクセス領域の責任者となり、顧客へのCS業務・CSOps等のプレイング業務を兼務中。

Ryo Endo(遠藤)

メーカーのエンジニア、Web系のエンジニア、スクラムチームの立ち上げなどを経験後、LAPRASへ入社。現在はプロダクト開発/BizOpsを担当。

エンジニア採用の難しさはどこから来るのか?

ー媒体の選び方の前に「エンジニア採用が難しい理由」について教えてください。

(遠藤)エンジニア採用が難しいといわれるのは、他の職種と異なる採用ノウハウが必要からだと思っています。つまり、エンジニアの業務を理解し、その上で候補者と適切なコミュニケーションを取るようなことができないと採用に苦戦するのではないかと思います。

(千里)たとえば、「ビジネス職採用で凄腕の成績を持っている人事担当だったとしても、エンジニア採用でも通用するか」と言われたら、必ずしもうまくいくとは限りませんよね。

その人事担当のエンジニア採用についての知識が乏しかったら、エンジニアが見たときに「いいね!」と感じてもらえるような求人やスカウトを作れなかったり、エンジニアの心に響くような採用広報ができなかったりする可能性があります。

また、もしそうした知見を持っていたとしても、その知見を「エンジニアの方の転職意欲を高めるコミュニケーション」に活かすことができないとエンジニアの方の心を動かすことは難しいかもしれませんね。

(遠藤)そうですね。エンジニアリングに対する知見の有無だけが問題、というよりは、「他の職種とは異なるアプローチを正しく把握して実行しないと成果が出にくい」という感じかなと思います。

元人事のCSが実際に取り組んだ「採用媒体選び」

ー(千里さんへ)ここからは、現CS・元人事の目線から見た「エンジニア採用媒体の選び方」について聞かせてください。まず、採用媒体選びはどのように進めていきましたか?

(千里)前職での人事経験を元にお話しますね。私は前職で、エンジニア採用の立ち上げに関わっていました。私が入社したときの開発チームは、CTOが1人、プレイングマネージャーが1人、ジュニアのメンバーが1人に、業務委託のエンジニアが複数名といった体制でした。「リード・シニアポジションのエンジニアを採用したい」という課題感がありました。

(遠藤)マネジメントスキルを持った人はなかなか希少ですからね。

(千里)それまでは基本的にリファラルで採用を進めていましたが、正式に採用をスタートすることになりました。やっぱり、最初に選択肢に挙がったのは総合媒体ですね。「エンジニア以外の職種にもアプローチできる」という点でお得感がありました。

(遠藤)そうですね。最初は総合媒体から採用をスタートするという企業は多いと思います。

(千里)総合媒体には応募はたくさん来ましたが、採用要件に合致しない候補者も多く含まれていました。リード・シニアポジションを採用したいのに、ジュニアの応募者も多くて…。次の手を考えなければならなくなり、同じく総合媒体なのですが、スタートアップの採用に特化した媒体を選びました。

媒体選びのポイントは?ー総合媒体か、専門媒体かー

ー利用する採用媒体を変えてみた結果はいかがだったでしょうか?

(千里)選んだ媒体は最初のものよりも、一段上のレイヤーの方が集まっているイメージがあり、実際にミドルレイヤーからの応募は増えました。しかし、やはりリード・シニアポジションとなると応募の中に占める割合は非常に低かったです。

(遠藤)最終的に採用をすることはできたんですね。

(千里)はい、前職は地方創生SaaSの企業で、フルリモート環境だったということもあって、人を引き付ける魅力があったからかもしれません。リード・シニア層の候補者と出会えることは稀で、一人あたりの採用工数がかかりすぎてしまっていました。

それとは別に、1つ目の総合媒体でこちらからのスカウト送信も試してみましたが、(運用の仕方ももちろんあると思いますが)返信は1通ももらえませんでした。「そもそもターゲットとしているレイヤーの方が、この媒体を利用していないのかもしれない」という思いがでてきました。

ーエージェントの利用は選択肢に入りませんでしたか?

(千里)エージェントも選択肢には入っていました。一応求人票を渡して、良い候補者がいたら紹介してもらえるようにしていたんですが、紹介自体が多く来ませんでした。

こうした一連の取り組みがあったあとで、そこで初めてハイレイヤーの方々も登録している「エンジニア専門媒体」の利用を検討することになりました。

能動的なアプローチができる媒体を選ぼう

ーエンジニア専門媒体も複数あると思いますが、その中で自社にあった媒体を選択するためのポイントを教えてください。

(千里)エンジニア専門媒体を選ぶ際にまず注目してほしいポイントは、「企業側から候補者の方にアプローチできるかどうか」です。採用媒体には、大きく分けて2つのタイプがあります。

<採用媒体の2つのタイプ>

求人掲載型:求人情報を載せて、候補者からの応募を「待つ」

求人掲載+スカウト型:求人を載せつつ、企業側から候補者にスカウトが送れる

おすすめなのは後者の「求人掲載+スカウト型」です。

現在のエンジニア採用は、候補者側が有利な「売り手市場」なので、ただ応募を待っているだけでは、なかなか採用は成功には至りにくいでしょう。

企業側から能動的にアプローチできる媒体を選ぶことで、採用の選択肢が広がり、成功の可能性も高められます。

(遠藤)そうですね。エンジニアは企業間の採用競争が厳しいですから、特にハイスキル層や、母集団が限られる職種の採用を目指している場合は、「求人掲載+スカウト型」を選ぶほうがいいと思います。

固定観念・思い込みを捨てて情報収集するのが大切

ー専門媒体選びで、それ以外にポイントはあるでしょうか?

(千里)エンジニア専門媒体だけに限っても、今は数多くのサービスがあり、それぞれ異なる特徴を持っていると思います。

たとえば、費用面に関して言うと、成功報酬の有無やその割合も業者ごとに異なっています。また「スカウト通数に応じた課金」のようにアクション量に応じて費用が発生したり、初期費用・月額費用といったアクション量に左右されない費用が発生することもあります。

(遠藤)アプローチ可能な登録ユーザーの属性も、媒体ごとに違いが大きいですよね。

(千里)そうですね。ジュニア・ミドル・シニアのうち、どのレイヤーの登録者が多いのか、機械学習やインフラなど、エンジニアの中でも特定の職種の候補者が登録しているかといった点は確認しておくと良いでしょう。

(遠藤)「求人掲載+スカウト型」の場合は、媒体仕様によるアプローチへの制限など、機能的な部分も比較しておくべきですよね。

(千里)たとえば、候補者と企業がお互いに興味を持っている状態になっていないと「スカウトを送れない」といった制限がある媒体もあります。自社に「こういうアプローチがしたい」というイメージがあるなら、それがどの媒体なら可能なのか調べてみることをおすすめします。

(遠藤)エンジニア専門媒体って、意外と画一的ではなく各社のサービス提供の仕方に割とバリエーションがあるんですよね。

(千里)そうなんです。だからこそ「この会社はこう」といった思い込みは捨てて、フラットに情報収集して「自社に合うのはどこか」を探すことが大切だと思います。

エンジニアの視点に立ち「今」転職に使われる媒体を選ぶ

ー(遠藤さんへ)続いて「ITエンジニアの目線から見た採用媒体の選び方」について聞かせてください。これまでの会話でまだ出てきていないポイントや選び方のコツはありますか?

(遠藤)社内のエンジニアに「今自分が転職活動をするなら、どの媒体を使う?」「この媒体にどういう印象を持ってる?」といった質問をしてみるのはどうでしょうか。

媒体の特徴を、直接その媒体に問い合わせて聞くだけでは、どうしても提供側の評価になってしまいがちです。実際に社内にいる、身近なエンジニアの意見を聞いてみるほうが、フラットかつ納得感のある回答が得られるのではないでしょうか。

(千里)媒体が謳っていることと、実態に乖離がないか確かめるためにも、実際に利用しているエンジニアの方に聞くのは有効ですよね。

(遠藤)採用媒体にも流行り廃りのようなトレンドがあると思います。私自身、過去に3回の転職経験がありますが、「過去には使ったけど、今は使わないかな」という媒体はあります。

求める人物像に近いユーザーが「今転職するときは使わない」という媒体を選んでしまっては意味がなくなってしまいますので、その点はしっかり見極めたいところですね。

媒体選びと合わせて考えたい「自社の魅力」の伝え方とは?

ー「今、使われている媒体」を見極めることの重要性がよくわかりました。では、そのようにして自社に最適な媒体を選びさえすれば、エンジニア採用はうまくいくのでしょうか?

(千里) いえ、それだけでは十分とは言えないかもしれません。媒体選びと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、その会社が持つ魅力(採用市場における強み)を正しく理解し、候補者に伝えることです。私の前職の例でいえば、地方創生SaaSで地方にいるメンバーが地方の理解をしてフルリモートでプロダクトを作るという点が、当時の市場では強みになっていました。そうした自社の魅力を棚卸しすることが、媒体選びとセットで大切になると思います。

(遠藤) そうですね。エンジニアの視点から見ても、その「自社の強みの伝え方」が本当に重要だと思います。せっかく良い媒体を選んで候補者の目に留まっても、肝心の求人票やスカウトの内容が魅力的でなければ、結局リアクション無く終わってしまう可能性があります。どんなに良い場所に店を構えても、店舗そのものに魅力がなければお客様は来てくれませんからね。

ーでは、合わせて「自社の強みの伝え方」についてもポイントを教えてもらえますか?

(遠藤)まず、求人で「強み」というと、どうしても待遇や給与、働き方といった条件面に目が行きがちです。もちろんそれらが大事なのは間違いありませんが、打ち出すべき魅力はそこだけではないように思います。

待遇面だけで勝負しようとすると、資本力の大きな企業がどうしても有利になってしまいます。しかし、「どんな事業をやっているか」「社会的な意義は何か」「どんなメンバーがいるか」といった、待遇以外の魅力をアピールすることで、「少し話を聞いてみようかな」と興味を持ってもらうことは十分に可能です。

たとえば、求人票に人柄の良さそうなCTOの写真が載っているだけで印象が大きく変わる、ということも十分に考えられます。

自社の魅力は、一般的な求人フォーマットに載る待遇や技術だけではありません。一緒に働く「人」や、社内のコミュニケーション、雰囲気といった部分も大きな魅力になります。

私たちエンジニアも、実際にそうした部分を感じ取りながら企業を選んでいます。なので、待遇面だけで「うちは勝てない」と諦めてしまう必要はまったくないと思います。

応募が減るのが怖くても、ターゲットは絞った方が響く

(遠藤) それと、もう一つ大事なのが「求人票でターゲットをどこまで絞るか」という点です。

採用する側は、採用要件を絞ることで「応募者が減るのが怖い」と感じると思うんです。だけど、ターゲットが絞られている方が、候補者には刺さりやすいと思います。広くいろんな人に会いたいからといって、抽象的な求人を書くよりも、「こういうスキルを持った人に、今この課題を助けてほしい」と具体的に書かれている方が、候補者は「自分のことだ」と感じやすいんですよね。

(千里) 私もよくお客様に「曖昧な書き方をして間口を広げないように」とお伝えしていますね。

(遠藤) やっぱりそうですよね。これはどの職種も同じだと思いますが、エンジニアから見ても、間口が広すぎると「自分じゃなくてもいいかな」と感じてしまいやすいです。そうなると、貢献できる可能性があったとしても、スルーされてしまう恐れがあります。でも、ターゲットが明確に絞られていると自分ごととして感じ、「少し話を聞いてみようかな」という気持ちになりやすいと思います。

(千里) 遠藤さんが言う「間口を広げる」というのは、スキル要件のレベルを少し下げる、といったことではなくて「求人要件を抽象的に書いてしまう」、ということですよね?

(遠藤) そうです。たとえば「資金調達直後のテックリード募集の求人」を例にすると、「やりたいことがたくさんあるから事業をリードしてくれる人募集」といった内容は抽象的な求人です。これよりも「資金調達して人は増えたけれど、エンジニアのマネジメントがうまくいっていません。このチームを立て直し強くしてくれる人を募集します」というように、具体的な課題が書かれているほうがより響きやすいでしょう。「同じような経験がある自分の出番かもしれない」「貢献できそうだし、チャレンジしたい」といった気持ちにつながりやすいですね。

求人を掲載するだけで応募が来るは「幻想」

(遠藤)そもそも「求人を載せるだけで応募が来る」というのは、一部の有名企業を除くと難しいと感じています。

候補者が企業に興味を持ったとしても、基本的に自分から応募するのは勇気がいるものです。いわば告白するようなものですからね。その背中をひと押しするために、企業側からの興味通知やスカウトがあると考えていただいた方がいいかなと思います。

ですので、求人をただ載せるだけでなく、コミュニケーションの第一歩としての能動的なアプローチは本当に重要です。言い換えると「待ち」と「攻め」両方のアプローチを合わせておこなっていくことが重要だと言えるでしょう。

(千里)「待ち」の姿勢でも応募は来る、と思ってしまうケースは、正直多いですよね。

(遠藤)採用担当の方の気持ちになれば「いい求人さえ載せれば、自然と応募は来るはずだ」と思ってしまうかもしれません。しかし、候補者の方の気持ちになってみれば「興味があります」と応募して、もし不採用だったら恥ずかしい、という想いが働くのも理解できるはずです。

ー 候補者の心理まで深く理解した上で、アプローチ方法を考える必要があるのですね。そうしたノウハウは、自社だけで試行錯誤しているとなかなか気づけない部分かもしれません。

情報収集では、専門的な知見がある人に話を聞いてみよう

(遠藤)特に、「これから新しい媒体を試してみよう」という段階だと、感覚的にわからない部分や、知見がないことも多いと思います。そんなときは、ぜひLAPRASに気軽にお問い合わせください。

まずは情報収集だけ、という目的で話を聞いてもらうだけでも大歓迎です。LAPRASやその他の採用媒体について、先入観を持っていたり思い込みをされている方は意外と多いんじゃないかと思います。

(千里)確かにそうですね。たとえば、私が最近お客様とお話していて感じるのは、LAPRASの機能やサービスの中身だけでなく「運用中にどんな『気付き』が得られるのか」という点に関心を持っている方が意外と多いということです。私たちがどういうお手伝いができるのかという点も含めて、実際に一度お話させていただくのが一番伝わりやすいと思います。

すぐできる、媒体選びの前にまずやるべきアクションとは?

ー最後に、この記事を読んだ採用担当者の方が、明日からすぐに取り組める具体的なアクションを教えていただけますか?

(千里)はい。まずやっていただきたいのが「求める人物像を具体的にイメージすること」です。「社内の◯◯さんみたいな人」「SNSやイベントでも有名な、特定領域でああいうスキルを持った人」といったレベルでも構わないので、まずは社内で共通認識を持つことが大事です。

そのために、具体的なアクションとして私がよくやっていたのは、似たようなターゲットを募集している「他社の求人票」をたくさん見ることです。採用上の競合企業がどんな条件や魅力を提示しているかを知ることで、自社が採用市場でどの程度競争力を持っているのかが客観的に見えてきます。それを元に「この条件では戦えないから、ターゲット像を少し調整しよう」とか、「この魅力なら勝負できる」といった戦略を立てられるようになります。

(遠藤)先に述べた、社内のエンジニアに「今、転職活動をするならどのサイトを使いますか?」と聞くのも、すぐに実行できるアクションですね。

エンジニアが日常的にどこで情報を得て、どの媒体に良い印象を持っているか、リアルな声が聞けます。媒体選びで一番避けたい「思い込み」をなくすためにも、ぜひ試してほしいですね。

ーありがとうございました。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼