この記事は、LAPRASがピックアップした「魅力的な求人票」をお手本に、候補者の心を掴むためのポイントを解説するシリーズです。

今回取り上げるのは「関わるチーム」と「募集背景」の書き方です。これらの要素は「どんな人たちと、なんのために働くのか」を伝える、いわば求人票の人間的な側面を担う重要な項目です。

多くのエンジニアは、チームの文化や構成から自身の成長可能性を、募集背景からは求められる役割の意義を読み取ろうとします。この2つの項目で、候補者が「ここで働きたい」と具体的にイメージできるかどうかが、応募を後押しする鍵になります。

本記事では、これら2つの項目を魅力的に伝えるための6つのポイントと、それらがうまく表現されている3社の求人票の実例を合わせてご紹介します。

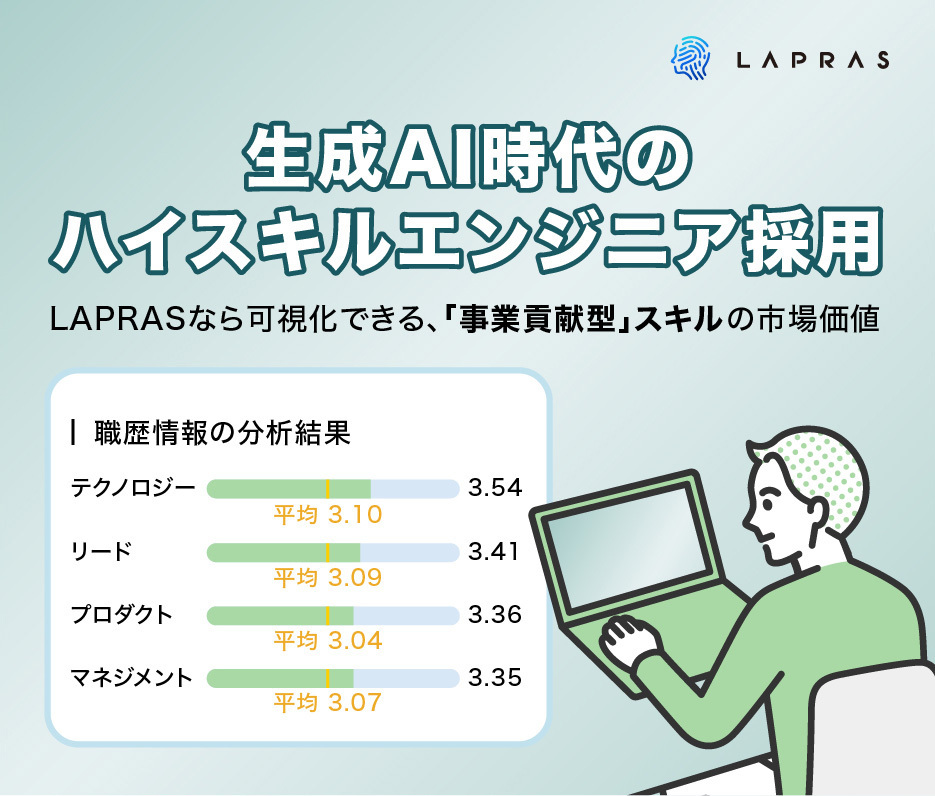

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

「関わるチーム・募集背景」を魅力的にするポイント

候補者が「このチームで働きたい」「このミッションに貢献したい」と感じる「関わるチーム・募集背景」を作成するには、どのような点を押さえればよいのでしょうか。ここではそのためのポイントをまとめて解説します。

(1)関わるチームの解像度を上げる

候補者が知りたいのは、自身が所属し、日常的にコミュニケーションをとる「チーム」の情報です。「全社的にどんな組織があり、その中でどんな役割を担うチームなのか」が誤解なく伝わるように説明しましょう。

さらに、チーム単位で「どんなプロダクトに関わるのか」「どんなメンバーがいて、どのようにコミュニケーションを取っているのか」「担当する業務範囲」などをできるだけ詳細に記載できると、候補者は入社後の働き方をより明確にイメージできるようになります。

(2)メンバーの人となりを伝える

チームの人数だけでなく、どのようなバックグラウンドを持つメンバーが集まっているのか、「人となり」が分かる情報を含めましょう。例えば、メンバーの職種比率(サーバーサイド、フロントエンド、QAなど)や、多様な経歴(スタートアップ出身、SIer出身など)に触れることで、チームのカルチャーや雰囲気が伝わりやすくなります。

(3)プロジェクトへのアサインについて詳細を記載する

プロジェクトごとにチームが編成・アサインされる体制の場合、その具体的な運営方法を記載することが重要です。「サービスごとの開発の進め方」や「チームを構成する人数」、「プロジェクトの期間」などを明らかにすることで、候補者は自身のスキルがどのように活かせるのか、どのような環境で働くことになるのかを具体的に理解できます。

(4)社内エンジニアと協力し自社の開発文化の魅力を伝える

開発において、他社にはないユニークな取り組みや、チームが大切にしている文化がある場合は、積極的にアピールして、それに共感してくれる人の応募を促しましょう。

自社の開発文化を魅力的に伝えるワードチョイスをするのは、人事担当者だけだと難しい場合もあります。社内のエンジニアに求人内容をレビューしてもらい、エンジニア視点から見て「魅力が伝わりやすい言葉選びができているか」を確認しながら進めるのがいいでしょう。

採用担当者だけでは気づきにくい、技術的な表現の違和感や、カルチャーの解像度が低い部分について、現場の視点からのフィードバックをもらうことで、求人票の質は格段に向上します。

(5)求人票内の矛盾をなくす

求人票の中で、開発手法やカルチャーに関する記述に矛盾がないかを確認しましょう。例えば、「アジャイル開発」を謳いながら、業務内容の説明がウォーターフォール開発を前提とした書き方になっていると、候補者は不信感を抱きます。記載されている情報に一貫性を持たせることが信頼につながります。

(6)募集背景は具体的に書く

募集背景は「人手が足りない」といった理由を端的に記載して終わりにするのではなく、課題はしっかり記載した上で、より具体的に「現状はどのようで、どんな貢献をしてくれる人を求めているのか」まで含めて伝えることが重要です。そうすることで、条件に当てはまる人が求人を見たときに「自分なら貢献できそうだ」といったイメージを想起してもらいやすくなります。

例えば「人手が足りない」が募集の理由なら、「なぜ増員するのか」「新しいメンバーに何を期待するのか」というふうに、人を増やしたい理由を深堀りしてより明確にしましょう。「新機能開発を加速させるため」「技術的負債の解消に挑むため」など、募集ポジションに課せられたミッションを具体的に示すことで、候補者はその役割に意義を見出し、応募意欲を高められます。

魅力的な「関わるチーム・募集背景」3つの実例

それでは、これらのポイントを実践し、それぞれ独自の魅力を持つ「関わるチーム・募集背景」を記載した3社の実例を見ていきましょう。

※編集部注:企業の特定を防ぐため、元の求人票にあった具体的な数値や固有名詞を[ ]で置き換えています。本記事の[ ]内に記載している数値や規模、業界を表す名称等は仮のものです。

A社の求人例

◯関わるチーム

【開発チームの特徴】

- メンバーの一人一人が主体的にグループを良くしていこうという姿勢があります。

- 何か頼まれれば教えてくれる親切な人が多いです。

- 社内勉強会も毎週開かれています。

- 委員会組織を発足させて、メンバーが自主的にグループの改善活動や技術調査や開発プロセスの標準化、採用・育成を行っています。

- 当社主催の技術勉強会を定期的に[外部のイベントサイト]で開催しております。

- レビューを大事にしており、採用の選考フローでも適切な評価基準を設けて選考を行っています。

- サーバーサイドではKotlin、Flutterなど周辺の新しい技術にも積極的に取り組むメンバーが多いです。

- テックリードは、iOSやサーバーサイド、フロントエンドなど他の技術領域でも経験あるメンバーもいます。

【入社後について】

- 入社して2週間は、テックリードチームに暫定配属された上で、テックリードの支援の元で開発環境やプロセスに慣れてもらった上で、各チームの特徴やプロジェクトの特性を理解していただきます。その後、所属したチームを自身で決めていただく流れになっています。

- 希望したチームに所属いただいた後、1ヶ月頃を目安にチームにおいてプロダクトの基本的な設計や仕様理解をしていただきますが、既に在籍するメンバーの支援を受けながら慣れてもらう期間となります。入社2ヶ月目においては、主担当として機能開発を行っていただきます。

- 入社3~4ヶ月目からは、リードエンジニアの一部の役割を担ってもらいながら、チームをリードいただきますが、プロジェクトの状況を考慮して無理のない範囲でご担当いただければと思っています。

※チーム所属した結果「合わない」と思えば異動も可能ですし、他チームとの兼務も自由に、自分自身で決めることができます。実際に、チーム異動や兼務も行なわれています。

◯募集背景

【チーム設計】

現在、開発チームでは[数十名]のモバイルエンジニアが所属しており、[数十]の多種多様なプロダクトを担当しています。チームは[複数]のグループから構成されていますが、各グループでは複数のプロジェクトをメンバーで分担しながら担当しており、特定のプロジェクトに可能な限りロックインされないように工夫しています。

【テックリードチーム】

そのうち1チームがテックリードチームと呼ばれる、テックリードから構成されるチームです。テックリードチームは特定のプロジェクトを主担当として担当する訳ではなく、[3〜5]のプロジェクトを後方支援して、チーム全体の品質の安定化を実現しています。

【リードエンジニアの募集背景】

一方で、各プロジェクトにおいてチームをリードする役割がリードエンジニアですが、リードエンジニアの特性にあったエンジニアが現在不足しており、積極的に募集を行っています。

B社の求人例

◯関わるチーム

【 エンジニア組織と配属 】

私たちのプラットフォームはプロの事業者向けから一般ユーザー向けまで幅広くシステムを提供するほか、外部の様々なシステムとも連携し巨大なプラットフォームを構築しています。

そして、エンジニア組織はサブシステム単位で3つのグループに分かれています。

- 商材の検索サイトを扱うグループ

- 商材の情報登録システムを扱うグループ

- トランザクション・外部連携システムを扱うグループ

また、それぞれのグループの中に、役割毎にユニットという組織単位があります。

[1] マーケットニーズを汲んだ新規機能追加を行う『ソリューションエンジニアリングユニット』

サブシステムとしてリリース済みの領域に関して、更なるユーザビリティを追求する機能開発や顧客の業務ニーズに対応した機能だけでなく、顧客のビジネスを革新するような機能の開発をしていきます。

このユニットは「1. 商材の検索サイトを扱うグループ」「2. 商材の情報登録システムを扱うグループ」にあります。

[2] システムの安定運用とその改善を行う『オペレーションエンジニアリングユニット』

障害対応・顧客からの問い合わせといった業務を受け持ち、それらを分析・体系化し対応手順を整備するほか、インフラリソースの最適化、課題箇所のテストコードの拡充、アーキテクチャの見直し、運用改善ツールの開発など、調査から開発まであらゆる手段を通して運用を改善し安定稼働・運用コストの極小化を実現します。

このユニットは「1. 商材の検索サイトを扱うグループ」「2. 商材の情報登録システムを扱うグループ」にあります。

[3] プロダクトラインナップの拡充を行う『プロダクト開発ユニット』

このグループはSaaSのサブシステムの新規開発・リアーキテクチャリングを担い、技術スタックの選定やアーキテクチャ検討という技術面の最上流から取り組んでいきます。

このユニットは「3. トランザクション・外部連携システムを扱うグループ」にしかありません。

配属については、ご本人様のこれまでのご経験や嗜好性、メンバーとの相性を考慮して、いずれかのグループ・ユニットとなります。

【 グループ内の運用 】

いずれのグループもエンジニアは5~10名、ユニット内のエンジニアは3~5名、ユニットごとにいくつかのプロジェクトを担当します。

プロジェクトチームは、3~5名のエンジニアの他、全体の進行を管理するプロジェクトマネージャーや、顧客折衝を行うコンサルを含め、5~10名程度です。

プロジェクトチームだけで課題を抱え込まないように、朝会や夕会は複数のプロジェクトの関係者が全員集っており、互いの状況を確認し合いながら、適切なアドバイスやエスカレーションができるようになっています。

エンジニアはグループかユニット単位で集まって設計・ソースコードのレビューを行っており、SaaSとしての設計・仕様の整合性を担保するほか、仕事の属人性を極力排除して助け合うことができるよう、『面で仕事ができる』体制を組んでいます。

★★ 参考資料:グループやチームの運営イメージはこちらをご覧ください ★★ https://●●●●

◯募集背景

開始から数年を迎え成長期に入ったこの本サービスは、幸いなことに次々と新しいお客様への導入が決まっているほか、新機能のご要望もたくさんいただいています。 また既に構築した部分のリファクタリングや、更なる拡大を見据えた内製化・リアーキテクチャリングにも取り組んでいます。 そのため、より良いサービスを提供するために私たちがやりたいこと・やるべきことは、今いる開発メンバーだけではとても手が回らない程にたくさんあります。

そこで、「モダンな技術スタックを用いてガシガシと開発を行い、エンジニアとしてレベルアップをしたい」と考えていらっしゃる若いエンジニアの皆さんに仲間に加わっていただくことで、お客様からの期待に応えていきたい、そんな思いで募集に至っています。

C社の求人例

◯関わるチーム

自律制御・コンピュータビジョン・LLM・NLPのいずれかの専門性を活かせるモデル開発チームの中から、適切なチームについて選考を通じて相互理解を深めます。

◯募集背景

中期では完全自動化の実現を、短期では「プロジェクト●●」を実現するための増員採用です。

AIの進化により完全自動化の実現はそう遠くない現実になると確信しています。 特に、[業界内の先進企業]の自律制御システム、その最新システムのアップデートが世界に与えた衝撃は凄まじく、世界は従来のルールベースの開発から、AIが全工程を一貫して学習・判断する自律制御システムの開発へと急速にシフトしています。

当社は創業期からこの「AIが全工程を担う」アプローチに注力しており、既に独自開発したモデルで管理された環境下での連続稼働や、実環境での一部自動化に成功しています。 そして、次なる目標は複雑な実社会のシステム内において、人間の介在なしで我々のAIが[特定のタスク]を自律的に完遂させることです。

▼目指すは「人間の介在なしで[特定のタスク]を完遂!」当社が挑む全社プロジェクトを徹底解説

https://●●●●

もちろん、「プロジェクト●●」が成功したあとは更に長時間・あらゆるシーンにおいても自律制御ができるようなモデル開発に注力していきます。 そのため、短期的な目線に閉じず一緒に完全自動化を実現してくれる仲間を募集しています。

「誰と、なぜ働くか」が候補者の意欲を引き出す

多くの候補者は、求人票の「関わるチーム」と「募集背景」を見て、「どんな人と、なんのために働くのか」を具体的にイメージし、それらが魅力的であればあるほど、転職へのモチベーションが高まっていきます。そのため、これらの項目でどのように自社の魅力や独自性を伝えていくかは極めて重要です。

今回ご紹介した3社の事例は、それぞれ異なるアプローチを取りながらも、記事の前半で解説したポイントを実践し、自社の魅力を効果的に伝えています。

「このチームで働きたい」

「このミッションに貢献したい」

そうした候補者の心を動かすために、ぜひ本記事で紹介したポイントと実例を参考に、自社の求人票を見直してみてください。チームの解像度を高め、募集の背景にある想いを伝えることが、理想の候補者と出会うための確かな一歩となるはずです。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼