この記事は、LAPRASがピックアップした「魅力的な求人票」をお手本に、候補者の心を掴むためのポイントを解説するシリーズです。

今回取り上げるのは、「求めるスキル(必須・歓迎スキル)」の書き方です。このセクションは、候補者が「自分はこのポジションに応募できるか」を判断する、技術的なフィルターとして機能します。

「求めるスキル」を適切に記載できないと、本来なら十分応募できる資質を備えている候補者が「自分向きではない」と判断して応募をためらってしまう可能性もあります。逆に、企業側が求める人物像とマッチしない応募を増やしてしまう恐れもあるので、注意しましょう。

本記事では、適切な候補者に「自分のことだ」と感じてもらうための5つのポイントと、それらを巧みに取り入れた3社の実例を合わせてご紹介します。

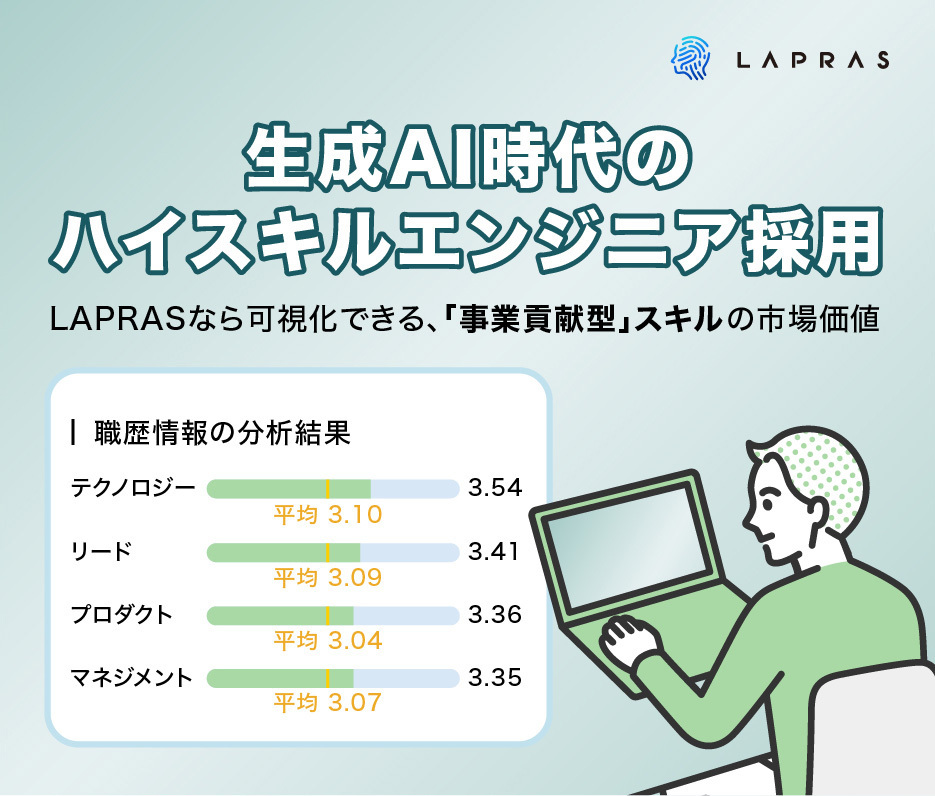

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

「求めるスキル」を魅力的にする5つのポイント

まず、適切な候補者に「自分のことだ」と感じてもらうための5つのポイントを解説します。

(1)必須スキル(Must)は「本当に必要なもの」に厳選する

「必須スキル」は、「この基準は最低限満たしていてほしい」というラインを候補者に提示することで、応募のフィルターとなる役割があります。そのため「できるだけ優秀な人にきてほしい」という意識が強すぎると、つい「あれもこれも」と多くのスキルを詰め込みがちになってしまいます。

しかし、本当に効果的な求人票にするには、「それがないと本当に仕事にならない」という最低限のレベルに厳選することが重要です。

エンジニア、中でも候補者が限られるハイスキル層の採用では、母集団形成が難しくなります。必須スキルが多すぎると、本来であれば可能性がある候補者であっても「自分は基準を満たしていない」と応募を諦めてしまう人が増えることも考えられます。

プロフィールでは判断できなくても、面談で話せば「ぜひ選考に進めたい」となるケースは少なくありません。こうした「対話で生まれる可能性」を閉ざさないよう、間口はできるだけ広げておきましょう。

(2)経験年数より「できること」で表現する

「〇〇の開発経験3年以上」といった、「候補者のスキルを経験年数で図る」ような記載方法はあまり推奨できません。エンジニアのスキルレベルと経験年数は、相関しないことも多く、かえってミスマッチのリスクを高める恐れもあるからです。

それよりも「具体的に、何ができるか」を確認するほうが適切です。

たとえば、

- Webアプリケーションを構築・運用した経験がある

- TypeScript/JavaScriptでReact, Vue等を使った開発ができる

このように記載することで、候補者も自身のスキルセットと照らし合わせやすく、ミスマッチの低減につながります。

(3)曖昧な表現を避け、具体的な行動レベルで記述する

「開発以外のソフトスキル・経験」を確認したい場合、気をつけたいのは、「高いコミュニケーション能力」や「プロダクトマネジメントの経験」といった曖昧な表現です。

エンジニアの職業特性として具体性を重視しリスクに敏感である傾向があるので、抽象的な表現を「リスク」と受け取る候補者も少なくありません。そのため、曖昧な表現が原因で「自分にはマッチしないかもしれない」と判断し、応募を避けるきっかけにもなり得ます。

コミュニケーションやマネジメントのスキルを確認する場合であっても、「どのような場面で、どのようなスキルを発揮してほしいのか」を具体的な場面・行動で記載するほうがいいでしょう。

(例)

- スクラムマスターとしてスクラムを推進した経験

- 他部署と連携して仕様調整を行った経験

(4)「歓迎スキル(Want)」でターゲットに響かせる

必須スキルを「最低限の応募フィルター」だとすると、企業が求める「理想の人物像」や「カルチャーフィット」の方向性を示すのが「歓迎スキル」です。

具体的には、次のような項目の例が挙げられます。

- カンファレンスでの登壇経験

- OSSへのコントリビューション

- 技術ブログでの発信経験

これらの経験は、単なるスキルセットという枠を超えて、候補者の「学習意欲」や「社外へのアウトプットに対する積極性」を問うものです。

求人票にこれらの項目を記載することは、「エンジニアの学習意欲やアウトプットへの姿勢を重視する」という企業からのメッセージともなり、ターゲットとなるエンジニアに強く響きます。

(5)自社の技術・開発環境が正しく伝わるキーワードを盛り込む

候補者が「自分の経験が活かせそうだ」「この技術環境で働きたい」と感じてもらうために、自社で使用している技術が明確に伝わる具体的な技術キーワードを盛り込みましょう。

具体的には、以下のような項目が挙げられます。

- 開発言語(例:Go, Rust, TypeScript など)

- フレームワーク(例:React, Next.js, Django など)

- アーキテクチャ(例:マイクロサービス、クリーンアーキテクチャ)

- 開発手法(例:TDD、ペアプログラミング)

- 利用ツール・インフラ(例:Docker, Kubernetes, GitHub Actions)

これらのキーワードは、候補者が自身の経験を活かせるか判断する材料になるだけでなく、企業全体の「技術スタック」や開発者体験への姿勢を示す、重要な指標にもなります。

以上が、「求めるスキル」を魅力的にするための5つのポイントです。

これらのポイントを意識するだけで、候補者は「自分はこのポジションにフィットしそうだ」と、より具体的に判断できるようになります。

魅力的な「求めるスキル」3つの実例

それでは、これらのポイントを実践し、ターゲットとなる候補者に向けて効果的なメッセージを発信している3社の実例を見ていきましょう。

※編集部注:企業の特定を防ぐため、元の求人票にあった具体的な数値や固有名詞を[ ]で置き換えています。本記事の[ ]内に記載している数値や規模、業界を表す名称等は仮のものです。

A社の求人例

◯必要なスキル 必須スキル・経験

- Android標準ライブラリやフレームワークについての知識

- Androidネイティブアプリのアーキテクチャ設計知識

- Kotlinについて全般的な知識

- 情報技術全般の幅広い知識

- AndroidX Test、JUnitなどテストフレームワークに関する知識

- CI/CD環境の構築知識

- 日本語ビジネスレベル(N2以上)

◯歓迎するスキル・経験

- Androidネイティブアプリの開発チーム(4-5名規模)の開発リーダー経験

- 開発チームメンバーの育成経験

- カンファレンスでの登壇や書籍の執筆経験

- お客様と打ち合わせ、仕様調整の経験

- マーケット公開実績(個人の経験でも構いません)

B社の求人例

◯必要なスキル 必須スキル・経験

- 原則、システムの運用・開発の実務経験があり、ご自身が使い慣れたフレームワークであれば、WEBページやAPIを自分で作ることができる方を対象といたします。言語は問いません。

- 実務経験がない方の場合も、例外として、オンラインの学習サイトで十分に学習をされている、趣味で開発を行っている、競技プログラミングを行っている方については、対象とします。

- 弊社の業務ではインフラ([クラウドサービス])からアプリまでフルスタックでご経験いただけますが、入社時点では不慣れな領域があっても大丈夫です。

- フルスタックに学び、たくさん開発をして力をつけていきたいという意気込みを持つ方と一緒に仕事をしたいです。

- ものごとを論理的に考えて社内外の関係者に丁寧に説明できるかどうか、面談・面接での会話を通じて確認いたします。

- 後述する「[当社の]エンジニアはどんな人たち?」に記載する内容に共感していただけることは必須とします。

◯歓迎するスキル・経験

- [特定のフレームワーク/ライブラリ]での開発経験がある方であれば、入社後の技術面のキャッチアップが早いです。

- 実務経験が短い方でも、競技プログラミングのご経験がある方は、複雑なデータベースの設計などで力を発揮していただくことができます。

C社の求人例

◯必要なスキル 必須スキル・経験

- 当社の理念への共感

- PyTorch などの深層学習フレームワークを利用した[3年]以上のモデル開発の経験

- 基盤モデルを扱った経験

◯歓迎するスキル・経験

- 深層学習で画像や動画などのComputer Visionを扱った経験

- Web開発でDeep Learningなどさまざなアプローチで機械学習モデルを開発した経験

- ユニットテストの作成とテスト駆動開発の実践経験

- OSSの開発経験

- 国際会議での発表経験

理想の候補者に「自分のことだ」と届けるために

大切なのは、「求めるスキル」セクションを、単なるスキルの羅列にしてしまうのではなく、企業から理想の候補者に向けた「戦略的なメッセージ」として設計することです。

- 必須スキルを厳選してミスマッチや応募控えを防ぐ

- 歓迎スキルで技術力以外の資質や姿勢を確かめる

- 自社の技術・開発環境が正しく伝わるキーワードを盛り込む

こうした工夫によって、企業が本当に求めている候補者像を具体的に伝えることが大切です。それが、候補者が応募を検討する際の的確な判断を助けます。

ぜひ本記事で紹介したポイントと実例を参考に、自社の「求めるスキル」欄が、本当に会いたい候補者に届くメッセージになっているか、見直してみてください。それが理想の候補者と出会うための確かな一歩となります。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼