企業のAI活用が急速に進む中、エンジニア採用市場にも大きな変化の波が押し寄せています。企業側と転職希望者双方が、採用・転職活動の中でAI活用を進めていることで、採用体験にも変化が生じています。

この記事では、生成AIがエンジニア採用・転職体験に与える影響をご紹介します。

また、LAPRASでは2025年5月、直近で転職活動中のユーザー数名を対象にインタビューをおこない、生成AIによる転職活動の変化について質問しました。その回答から、この変化がエンジニアにどう受け止められているかも合わせてご紹介します。

【お知らせ】

メディア掲載:ノックラーン様に紹介されました!AI採用サービスカオスマップはこちら

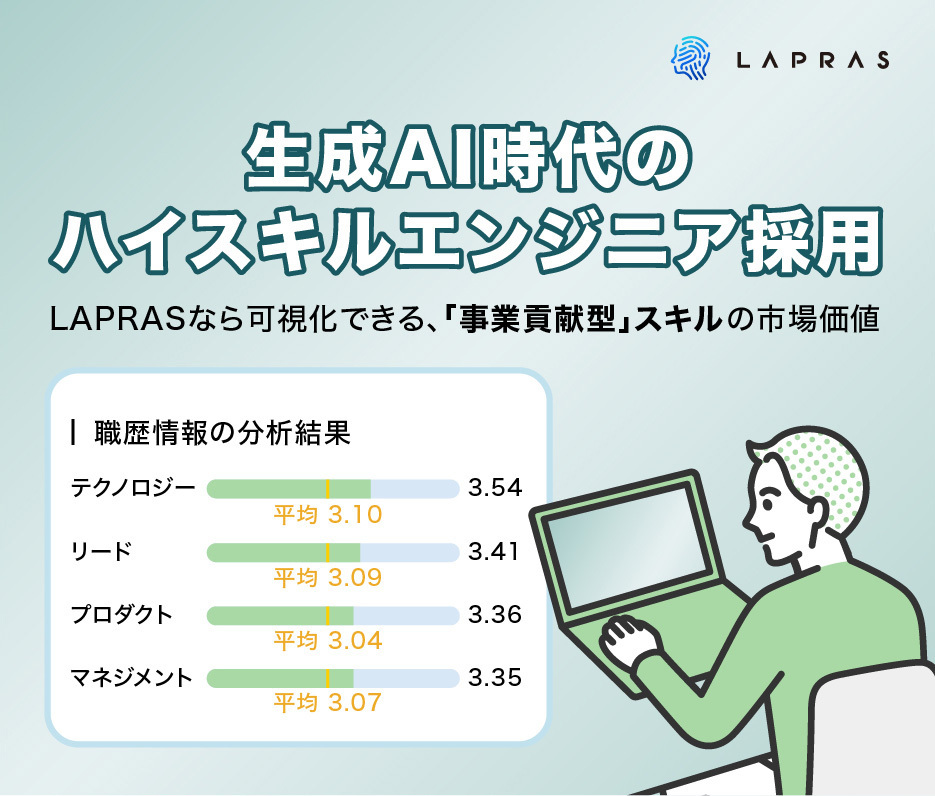

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

生成AIは企業の採用活動にどんな変化を与えているか?

生成AIは、採用プロセスの様々な段階で企業に新たな可能性をもたらしています。

データベース・情報分析への活用

過去の候補者情報や採用活動のデータを生成AIで分析することで、ポジションや職種別に効果的な採用チャネルやメッセージの傾向を特定するなど、今後の採用戦略の立案に役立てられます。

面接支援ツールとしての利用

カジュアル面談や本選考の面接を準備する段階では、候補者の情報から生成AIが質問リストの作成をサポートしたり、候補者からの質問内容を想定した情報収集を行うなどの効率化に活用できます。

また、面談・面接が終わった後に録画から要点を文字起こしするなど、候補者評価や採用プロセス改善のための分析を補助する使い方もできます。

求人票の文面作成・添削

従来、求人票の作成・レビューはエンジニア採用プロセスの中でも特に多くの時間と労力を必要とする作業でした。人間の手でゼロから求人票を作成するよりも、採用要件や求める人物像、必要な項目などの諸条件を与えたうえで、生成AIに文章の下書きを作らせることで、時間短縮が見込めます。

AIの力だけで完璧な求人票を作るのは難しかったとしても、既存の文面を添削してより効果的な改善案を考えるのに利用するなど、部分的な補助として使うこともできます。

スカウトメールの文面作成・添削

求人票と同様、生成AIはスカウトメールの文面作成、添削にも便利です。

- 気になる候補者にカジュアル面談の打診がしたい

- 自社に興味を持っている候補者にベネフィットを訴求したい

- 中長期で関係を維持している候補者に直近の状況を尋ねたい

など、様々な場面で適した文章のたたき台づくりや要点の抽出、リライトや改善提案などに役立ちます。候補者のスキルや経験、興味関心をインプットとして与え、パーソナライズされた文面を作成することもできますので、返信率の向上も期待できます。

AIが作成した求人票・スカウトメールは候補者にどう思われているのか?

求人票やスカウトメールなどの文章を「生成AIで作成する」と聞くと「候補者にどう思われるか心配・・・」と考える方も多いのではないでしょうか。LAPRASが行ったインタビューでは、生成AIで作成された求人票やスカウトに対して「違和感を覚える層」と「違和感を覚えない層」の2つに反応が分かれていることがわかりました。

それぞれの方の意見をご紹介しましょう。

違和感を覚える層の意見

「たまに、『明らかにAIが送ってきたとわかるスカウト』をもらうことがあった。スカウトで『書類を送ってください』と書いてあったので、実際に書類を送ったところ『不採用』という返事があり『えっ?』という気持ちになった」

こうした意見からは「AIで作成したスカウトを大勢に一斉送信する」などのやり方が、候補者のニーズに合致していない場合、ミスマッチや期待外れ感につながるリスクがあることがわかります。パーソナライズが不十分で「自分向けではない」と感じられるような文面の場合に、特に違和感を覚える人が増えやすいと考えられます。

違和感を覚えない層の意見

「(生成AIで作られた文面を見ているという可能性は)まったく感じていない。たしかに知らずに見ている可能性はあると思うが、転職体験としては悪くない『これは明らかに生成AIだな』という文面を見たことは、LAPRASでも他媒体でもない」

「転職体験の中で、特に生成AIで作られたと感じたり、それで悪い印象を感じたりする文章を見たことはなかった。基本はメールやメッセージ機能などでやり取りすることが多いが、ビジネス文章だからなのか特に違和感を覚えることもなかった」

この層の反応からは、パーソナライズが適切に行われ、人間の目によるレビューがしっかりされているのであれば「AIが作成したコンテンツでも問題ない」という見方が示されています。

「違和感を覚える層」と「違和感を覚えない層」、それぞれの反応を見ると、求人票やスカウト作成に生成AIを使うこと自体で採用体験の質が低下してしまうわけではなく「作られた文章のクオリティをどう担保するか」が重要であることがわかります。

候補者側の転職活動で生成AIはどう活用されているのか?

企業側だけでなく、転職希望者自身も生成AIを自身の転職活動に積極的に活用し始めています。インタビューの回答からは、主に以下の3つの活用方法が明らかになりました。

職務経歴書の作成・校閲

「職務経歴書をつくるときに使った。自分の経歴の文章の校閲とか、どんなふうに書いたらより良いかと聞いて、それを元に内容を書き換えたりした。文面をすべて貼って、誤字脱字のチェックにも使用した(Claude使用)」

「NotebookLMやGeminiなどに、自分の職務経歴をアップロードして添削するのに使用した」

このように職務経歴書を作成する際、生成AIが効果的に活用されています。誤字脱字やわかりにくい表現がないかをチェックするのに使われています。

壁打ち・キャリア相談の相手

「最終面接では質問が多くなりそうなので、どういう質問にどのように返したら良いかなどの壁打ち相手になってもらった(ChatGPT使用)」

生成AIをあたかもキャリアアドバイザーや面接官のように使い、面接練習の壁打ちやキャリア相談の相手として活用しているケースもみられます。

情報収集・企業とのやり取りの時間短縮

「Geminiには企業とやり取りするメールの添削してもらった」

「ChatGPTには最終面接の面接官の情報収集をするのに利用した」

「生成AIはいろいろなWebサイトから一通り情報収集してくれるので、一次情報取得のための時間短縮ができた」

転職活動では、多くの企業やその担当者との間でやり取りが発生します。その際の情報収集やメッセージの作成にもかなりの時間がかかりますが、生成AIを活用すれば時間短縮が図れます。

候補者側の生成AI活用も二極化

さらに、候補者の間では、生成AIを転職活動に積極的に活用する層と、あまり活用しない層に分かれることが明らかになりました。

積極的に活用する層の理由

「ちょうど、今の会社がGeminiとChatGPTを使っていて、今後はGeminiが流行るような気がしている。有料プランまで利用するならそれらのコスパが良さそう。加えてnotebookLMも今後は使ってみようと思っている」

生成AIを積極的に活用する層は、主にその利便性や効率性を重視しています。職務経歴書の作成や情報収集の作業効率化・時間短縮にメリットを感じています。また、24時間いつでも利用でき、即座にフィードバックが得られる点は、忙しい転職活動に最適の利点です。

さらに、すでに業務の中でAIを活用している方は、転職活動に応用範囲を広げ「積極的に試したい」という意欲が見られます。今後AIを使ってできることがさらに多く広がっていく可能性も見据えたうえで、新しいツールを積極的に取り入れようとしていると言えるでしょう。

あまり活用しない層の理由

一方で、生成AIをあまり活用しない層も見られます。主な理由として、プロンプトの調整が面倒だと感じている点が挙げられます。自分の意図を正確にAIに伝えるためには、最初に試行錯誤が必要なので、その手間を面倒に感じている人が一定数存在しています。

また、「職歴などは最初から自分で書けるから、必要性を感じない」という意見を持つ人もいます。新しい方法を試すよりも、手慣れた方法で転職活動を進めるほうが安心できる人が一定数いることがわかります。

また、職務経歴書の作成などはそう頻繁に行う作業ではないので、生成AIを使うことによるタイムパフォーマンスの変化を実感しづらい側面もあるようです。

候補者による「生成AI活用」を前提にした選考へ

ご紹介してきたように、転職活動での候補者による生成AIの利用は、すでに広く浸透しつつあります。それを踏まえて、企業も採用選考のあり方を考え直す必要があるでしょう。

「自分が見ている職歴・候補者情報はAIによって生成されたものかもしれない」

「候補者はAIを使って自社の情報を収集しているかもしれない」

といった視点を持ちながら、候補者自身の能力や個性をより深く見つめる姿勢が求められます。

「候補者自身の体験や考え方」を評価する視点を持つ

職歴情報や企業へ送るメッセージなどの文面は、候補者がAIを活用して作成している可能性を考慮する必要があります。そこだけで判断してしまうと候補者の評価を見誤ってしまうため、AIが生成しにくい「個人の思考プロセス」「具体的なアクション」「課題解決への独自アプローチ」といった要素を読み取る視点を持つことが大切です。

文章に書かれた内容だけで判断するのではなく「なぜそんなことをしたのか」「どういう価値観や原体験が背景にあるのか」といった、その背後にある候補者自身の考え方を深堀りすることが重要です。

カジュアル面談や選考の場では、そうした「その人自身の背景」を、候補者自身の言葉で語ってもらえるよう質問を投げかけることで、AIを介さない生の情報を引き出すことができます。

AIによる情報収集を前提とした自社発信

もはや候補者は直接企業のホームページや採用サイトなどを見るだけはなく、生成AIを使った情報収集・要約を行っていることを前提として、情報発信をしていく必要があります。

企業サイトや求人情報、SNSなどに記載されている情報を充実させ、常に最新の状態にアップデートしておくのがポイントです。AIが情報収集時に参照する元データが性格かつ豊富にあればあるほど、候補者にも齟齬なく自社の実像に近いイメージを伝えられます。

AIにはできない「生の声」の提供

「候補者からの『生の声』を企業が聞き出す」だけでなく「企業側の『生の声』を候補者に届ける」のも同じくらい重要なことです。SNSや技術ブログといった間接的な情報提供は、間にAIが入る可能性があるため、「生の声」や「感情」といった要素が正確には伝わらない場合もあります。

カジュアル面談など候補者との直接対話の場面を最大限に活用して「AIでは伝えきれない情報」を提供していきましょう。AIでは伝えきれない情報とは、「自社独自の文化」や「チームの雰囲気」、「リアルな仕事の面白さや難しさ」といった、当事者自身の口から、実感を持って語られることで初めて伝わる情報です。

AIで候補者と「より質の高いコミュニケーション」を

生成AIは、採用・転職活動を効率化する強力なツールとして、採用担当者・候補者の双方に浸透しつつあります。しかし、その一方でAIによって生成された文章に「AIっぽさ」がにじみ出てしまうと、採用体験のエンゲージメントを低下させてしまうリスクをはらんでいます。画一的なメッセージにならないよう、パーソナライズして人間の目によるレビューを怠らないようにしないと、ミスマッチや期待外れ感につながってしまう恐れもあります。

AI活用による効率化によって生まれた時間を、候補者とのより質の高いコミュニケーションに当てることで、採用体験はますますエンゲージメントの高いものになっていきます。AIでは代替できない「個人の思考プロセス」や「具体的な経験」、「企業のリアルな魅力」を、面談や対話を通じて深く掘り下げ、伝えることが、生成AI時代の採用活動において成功の鍵となることを忘れないでください!

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼