ITエンジニアの採用形態には、業務委託/フリーランス、正社員などの選択肢があります。

採用担当の皆さんは、どのような基準でこれらの採用形態を使い分けているでしょうか?

正社員と業務委託/フリーランスをどのような割合で採用するべきかは、企業の規模や成長フェーズ、課題に応じて変化します。この記事では、企業が置かれたフェーズ・状況に応じて、開発スピードを高めるのに有効な採用戦略について解説していきます。

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

エンジニア採用の選択肢とそれぞれの特徴

まずは、正社員と業務委託/フリーランス、それぞれの採用形態の特徴を確認しておきましょう。

正社員

企業がエンジニアを正社員として直接雇用する採用形態です。下記のような特徴があります。

- 自社への長期的なコミットメント

企業理念や文化を深く理解し、中長期的な視点で貢献してもらえる可能性がある。 - ノウハウや企業カルチャーの蓄積

組織内に技術や業務に関する知見が蓄積されやすく、独自の企業カルチャーを形成できる。 - 育成による成長が期待できる

長期的な視点での教育やキャリア開発が可能で、企業の成長に合わせてスキルアップを促せる。 - 採用リードタイムが長い

適切な人材を見つけるまでに、時間やコストがかかる傾向にある。

業務委託/フリーランス

特定のプロジェクトや開発業務を外部のエンジニアに委託する契約形態です。特徴は次のようなものです。

- 必要なスキルセットを持つ人材に、短期間、集中的に協力してもらうことができる。

社内に不足する専門スキルを補完、補助できる。 - 採用リードタイムが短い

正社員に比べ、必要な人材を比較的短期間で見つけやすい。 - 高い専門性と即戦力性

特定の分野に特化した経験やスキルを持つエンジニアがいる場合、すぐに開発に貢献してもらえる。

開発スピードを加速させる最適な開発組織とは?

正社員と業務委託/フリーランス、それぞれの特徴を活かすには

正社員は自社へのノウハウ蓄積がしやすく、情報共有・チームビルディングが比較的容易ですが、採用リードタイムが長くなりやすいという特徴があります。そのため、現時点のエンジニア組織の規模や、将来的な組織拡大の計画も見据えつつ、中長期的に組織の中核を担うコアメンバーとして採用していく必要があります。

一方、業務委託/フリーランスは、採用リードタイムが正社員に比べると短い傾向にあり、必要な期間に、必要なスキルレベルを持つ方に協力してもらいやすいという特徴があります。この点を活かすと、「現時点でエンジニア組織に必要なスキルをスムーズに得られるようにする。」「正社員だけでは不足するリソースや専門性を一時的に補填する」といった形で、正社員だけではカバーしきれない組織の穴を埋め、スムーズな開発が進められる体制を作るのに役立ってくれます。

正社員と業務委託/フリーランスの採用をうまく組み合わせることで、「正社員が組織をリードし、即戦力かつ高度な専門性を持つ業務委託/フリーランスがそれを補完する」という体制を構築することができます。

このようにバランスの取れた体制が構築できれば、開発スピードの加速も期待できます。

企業のフェーズ別に見る最適な採用戦略

ここからは、正社員と業務委託/フリーランスをどのように組み合わせていくべきか、企業・エンジニア組織のフェーズに応じた採用戦略をご紹介します。

創業期・立ち上げ期

創業期・立ち上げ期は、エンジニア組織をゼロからスタートさせる最初期のフェーズです。小規模な人員からのスタートとなるため、限られた人員の中でリソースを最適化できる採用戦略を立てる必要があります。

スタートアップ企業の場合:

- プロダクトのMVP(Minimum Viable Product)開発フェーズに該当。

- シード・アーリー期の資金調達後、コアプロダクトの開発に着手するタイミングなど。

一般企業の場合:

- 新規事業開発部門で、PoC(概念実証)やプロトタイプ開発を行う際に相当。

- 既存事業のDX推進において、短期間で特定の技術を導入・検証したい場合など。

採用戦略のポイント

- 限られたリソースのなかで、スピード重視の開発が必要。

- 少数の正社員と業務委託/フリーランスを組み合わせる。

正社員を開発組織の中核に添えつつ、業務委託/フリーランスにより必要なスキルを確保することで、開発スピードを最大化できます。

開発組織の例

人数:1名〜3名程度

役割:

・CTO/リードエンジニア 1名(正社員または業務委託)

技術選定、アーキテクチャ設計、開発全体の統括。事業立ち上げの初期段階では、技術と事業の両方を理解しているキーパーソンが望ましい。

・フロントエンド/バックエンド/モバイルアプリエンジニア 1〜2名(業務委託/フリーランス)

CTO/リードエンジニアの指示のもと、MVPやプロトタイプの開発を担う。特定の技術に特化した即戦力が求められる。

成長期・拡大期

成長期・拡大期は、プロダクトの成長に合わせてエンジニア組織の規模も拡大し、中長期的な事業成長を見据えた開発組織づくりを進めていくフェーズです。

スタートアップの場合:

- シリーズA・Bなどの資金調達を経て、プロダクトの機能拡充、ユーザー数増加に対応するフェーズに相当。

- 本格的なマーケティングを開始し、事業をスケールさせる段階。

- 組織としての開発体制を確立し、開発ロードマップに基づいたプロジェクトを推進する時期。

一般企業の場合:

- 既存サービスのユーザー数・売上が堅調に伸び、継続的な機能改善や追加開発が必要な状況。

- 複数プロダクトの同時並行開発、または大型のシステム刷新プロジェクトが動き出すタイミング。

- インハウスでの開発体制を強化し、ベンダー依存を減らしたいと考える時期。

採用戦略のポイント

- 正社員の採用を徐々に強化していくことを検討する。

- 企業文化を醸成し、チームとしての一体感を高めることで、開発効率を向上する。

- 長期的な視点でエンジニアを育成し、自社独自のノウハウを蓄積する。

専門性の高い領域は引き続き業務委託/フリーランスに委託しつつ、コアな開発は正社員主体で進められるハイブリッドな体制を目指します。

開発組織の例

人数: 5名〜15名程度(業務委託・フリーランス含む)

役割:

・CTO/VPoE 1名(正社員)

技術戦略の策定、組織マネジメント。

・テックリード/チームリーダー 数名(正社員)

各開発チームを牽引し、メンバーの技術指導も行う。

・エンジニア(フロントエンド/バックエンド/インフラ/モバイルアプリなど)数名〜10名程度(正社員)

継続的な機能開発、改善、運用を担当。自社プロダクトへの深い理解とコミットメントが求められる

・QAエンジニア/SRE 1〜2名(正社員または業務委託)

品質保証、サービスの信頼性向上。

・エンジニア(業務委託/フリーランスエンジニア)

必要に応じて委託。特定の専門技術(AI、ブロックチェーンなど)や短期的なリソース不足を補う目的で活用。

安定期・成熟期

安定期・成熟期は、事業規模が一定の水準に達し、成長だけでなく安定的な運用やセキュリティ・信頼性の両立も求められるようになるフェーズです。

スタートアップの場合:

- IPO後、または事業が確立され、安定的な成長フェーズに入った時期。

- 新規事業への多角化、グローバル展開を本格的に進める段階。

- M&Aなどを通じて事業領域を拡大するタイミング。

一般企業の場合:

- 基幹システムの安定運用と継続的な改善、セキュリティ強化が主要課題となる場合。

- データ活用やAI導入など、先進技術を取り入れ、既存事業の競争力を高めるフェーズ。

- R&D部門を強化し、中長期的な技術戦略を推進する時期。

採用戦略のポイント

- 開発組織の大半を正社員主体の体制に切り替えていく。

- 従来、業務委託/フリーランスとして雇っていたエンジニアを正社員として採用する。

正社員主体の体制に切り替えていくことにより、企業カルチャーの醸成や知見の社内蓄積がしやすくなるため、開発部門全体の生産性向上が期待できます。

ただし、短期的なプロジェクト、特定のニッチな技術、海外展開における現地エンジニアなど特定の専門性が必要な場合は、短期的に業務委託/フリーランスを活用する選択肢もあります。

開発組織の例

人数: 20名以上、または開発部隊が複数存在し、各部に10名以上

役割:

・CTO/VPoE/開発部長 1名(正社員)

経営層の一員として、中長期的な技術戦略を立案・実行。

・各プロダクト/チームの責任者 複数名(正社員)

(例:各プロダクトに1名、合計3〜5名)

複数のプロダクトや大規模な開発プロジェクトを管理。

・専門領域のリードエンジニア/アーキテクト 数名(正社員)

(例:各技術領域に1〜2名、合計5〜10名)

特定の技術分野(AI、データサイエンス、クラウドインフラ、セキュリティなど)の専門家として、技術的な方向性をリード。

・エンジニア 多数(正社員)

(例:全体の8割以上)

各プロダクトの開発・運用・保守、新規技術導入、メンバー育成など、幅広い役割を担う

・SRE/QA/PMO 数名(正社員)

(例:SREチーム3〜5名、QAチーム3〜5名、PMO数名)

サービス品質・信頼性向上、プロジェクトマネジメントの専門家。

「現在、自社がどのフェーズに属しているか」「正社員と業務委託/フリーランスの採用割合は適切か」を考える際に、ぜひこれらの例を参考にしてみてください。

開発組織の「今」に合わせた最適なエンジニア採用戦略を立てよう

エンジニア採用においては、正社員と業務委託/フリーランス、それぞれの特徴を理解したうえで採用計画を立てていく必要があります。ふたつの採用形態をバランスよく組み合わせることで、短期的な開発力の最大化と中長期的な組織力強化を視野に入れながらの成長が可能になります。

企業・開発組織が現在どんなフェーズにあるのか、どんな課題に直面しているのかによって、正社員・業務委託/フリーランスの採用バランスを考えていくことが、開発スピードを最大化させるためのポイントです。

今回ご紹介した各フェーズごとの「開発組織の例」と照らし合わせながら、「正社員と業務委託、どちらを何人を採用するか」を見極め、実践していきましょう!

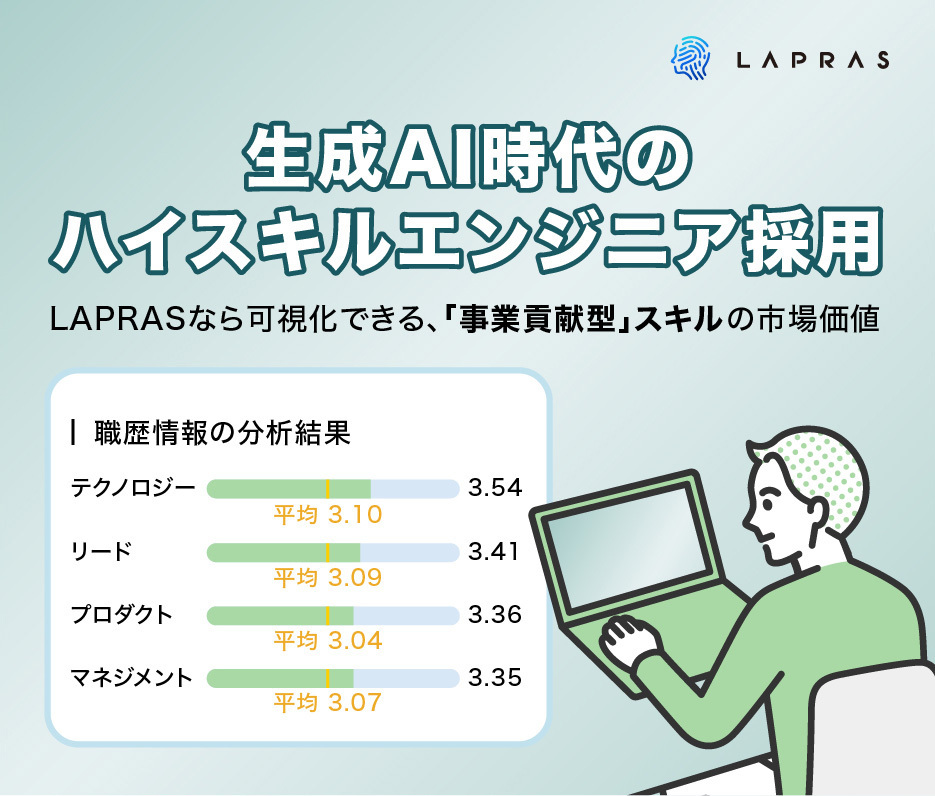

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼