2025年8月5日、「~企業認知から選考まで~エンジニア採用の「壁」を越えるアトラクト設計術」というテーマでセミナーが行われました。

・スカウトは返ってくるのになぜか選考に進まない

・面接でしっかり惹きつけたはずなのに辞退される

そんな「見えにくい離脱」に悩んでいる採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

本イベントでは、そうした課題解決のために、エンジニア採用における惹きつけの要となる「企業認知・出会い・選考」の3フェーズにフォーカス。候補者が「ここで働くイメージが湧く」瞬間をどう設計するかを、専門企業3社が実践知をもとに解説しました。

求人情報の表現をどう整えるべきか、スカウトで誰に・どう声をかけるべきか、そして面接では何を伝え、どう見極めればよいか。認知から内定承諾まで、プロセス全体のアトラクト戦略を60分でアップデートできる内容となりました。

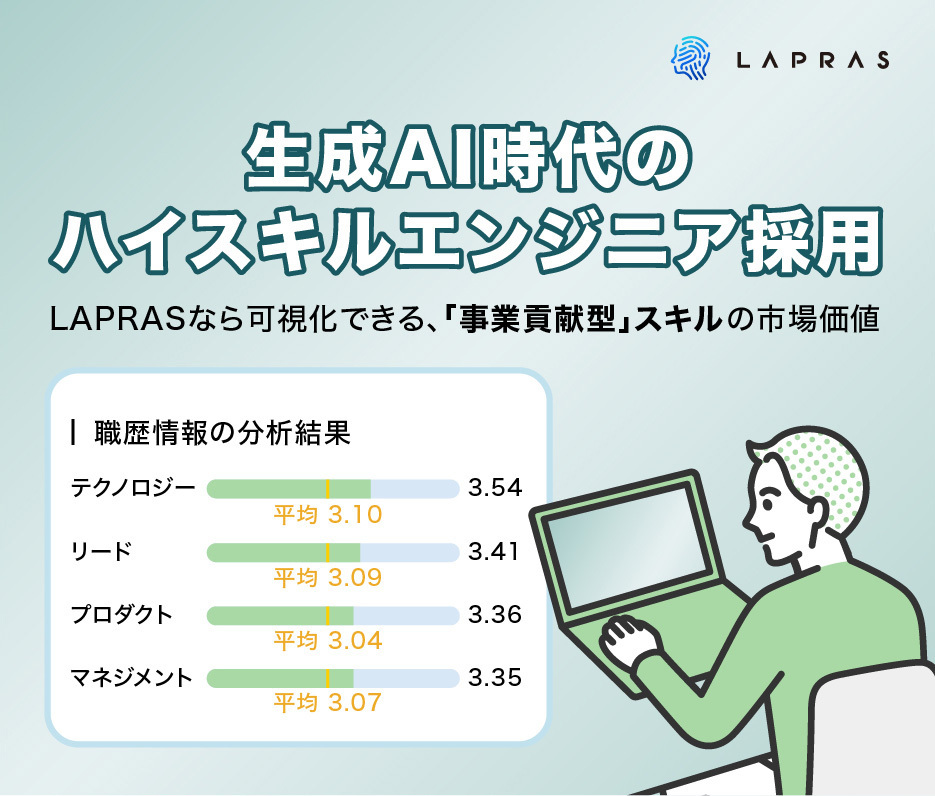

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

【登壇者プロフィール】

circus株式会社 取締役 築井 亮太

株式会社ティーケーピーへ入社し、3年目で最年少管理職に就任。2016年に株式会社ビズリーチに転職し、法人営業経験後、新規事業であるRPO事業の立ち上げを2名で行い1年で黒字化。2018年にTKPへ再入社しM&Aや予算策定、システム開発、組織開発に従事した後、管理部副部長を兼任。2020年、創業期より支援していたcircusの取締役に就任。 2022年に兼務していたTKPを退職し、circusのミドルバック全般を管掌。

株式会社ハイヤールー 取締役COO 高柴 慶人

大学卒業後、ソフトウェアエンジニアとして4社に渡り開発に携わる。2018年LINE株式会社にプランナーとして入社。2020年同社のコマースメディアの事業責任者に。その後Opn株式会社でGlobal PdM を経て、2022年に株式会社ハイヤールーに参画。2023年1月に同社取締役COO就任。ハイヤールーではエンジニア採用におけるミスマッチの防ぎ方を主に提案。

LAPRAS株式会社 採用支援チーム 採用支援チームリーダー 辰巳 夢治

東京大学工学部卒業後、2014年に新卒でITコンサルティング企業に入社。新卒採用担当、大手保険会社向けのシステム開発、総合商社向けのシステム導入PMOを経験。2019年よりIT業界を専門としたキャリアアドバイザーに転身し、ITエンジニア向けのキャリア支援に従事。2023年にLAPRASにJoin。転職エージェント事業の責任者を経験の後、LAPRAS利用企業の採用オペレーション代行チームのリーダーとして従事。

選考データから読み解くエンジニア採用の現状

築井さん(circus):さっそく、私から「選考データから見るエンジニア採用」についてお話します。

circusの企業向け人材紹介プラットフォーム「circus AGENT」では、数千件のエンジニア経験者層向けの求人、応募が集まっており、数百件の決定に繋がっています。そこから集まるデータを見て、みなさんの会社のコンバージョンと比較したり、「人材紹介におけるコンバージョンはどんな感じなのか」というところがお伝えできればと思います。

年収帯による書類選考通過率の違い

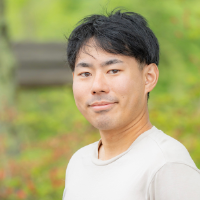

築井さん(circus):このグラフは、採用ファネルの歩留まり率はこのくらいの年収で差が出るのではないか、という仮説に基づき作成しています。年収上限1000万未満がグレー、1000万円以上が青です。

年収が高い求人のほうが書類選考の通過率が高い傾向が出ており、これはエージェントさんや候補者の方が採用要件をある程度適切に理解し、面談に至ることができているからではないかと推測できます。

求人のPVを増やすキーワード・応募率を上げるキーワード

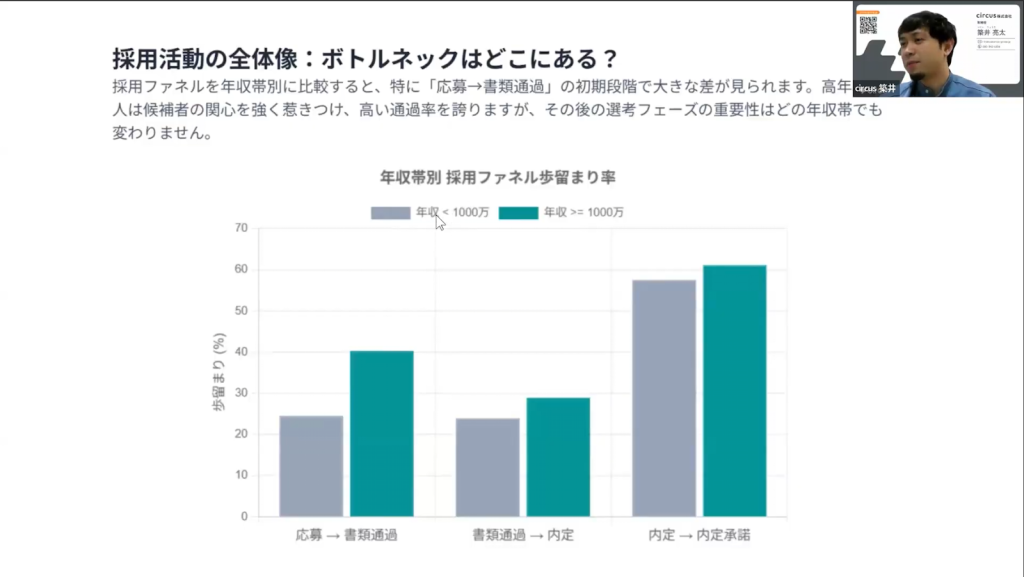

築井さん(circus):「circus AGENT」には現在8万件ほどの求人があり、1500社のエージェントさんがその求人を見て応募するというサービスです。この画像では「PV数を上げるキーワード」と「応募率を高めるキーワード」をそれぞれ、1000万円以上・未満別に上位5位までをピックアップしています。

エージェントの方々は、求人をキーワードで検索をするため、PV数が多い求人に含まれるキーワードを抽出することで、求人の注目度を高め、詳細まで見てもらうのに寄与するキーワードがわかります。

エージェントは目ぼしい求人をピックアップした後、採用要件に適した求職者にその求人を紹介し、応募に至ることになります。そのため、「応募率を高めるキーワード」のほうは「応募の段階で、求職者が重視するキーワード」と捉えることができます。

たとえば、1000万円未満ではPV・応募率ともに「未経験者歓迎」というキーワードが入っていますが、これはエンジニア採用の場合、「何を持って経験アリとみなすか」の基準がエージェントには判断できないことも多く、「エージェントもとりあえず紹介する、求職者もとりあえず応募してみる」というパターンが多いためだと推測できます。

それ以外の、求人票のPV数(注目度)を上げるキーワードと、応募率(行動喚起)を高めるキーワードの差分も興味深いです。

年収1000万円以上の層では、PV・応募率それぞれで上位に入るキーワードに違いが大きいものの、「フルリモート」のように共通するものも見られます。やはり、ワークライフバランスはエージェント・求職者の双方が重視する要素であることが伺えますね。人事の裁量ではコントロールできない範囲に当たるため、事前に確認しておきたい人が多いのでしょうね。

選考スピードが早いほうが内定承諾率も高くなる

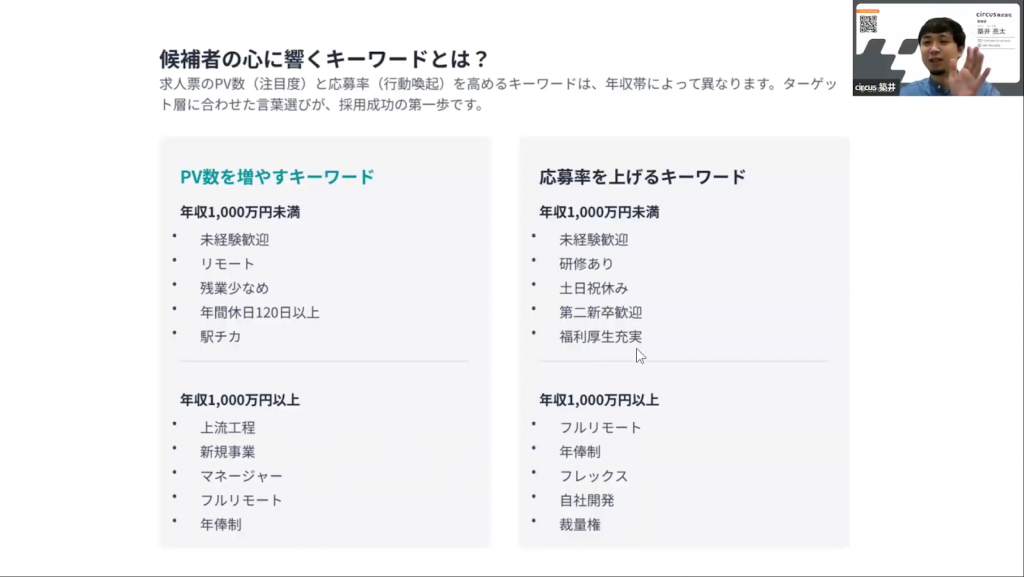

築井さん(circus):続いては、選考スピードと内定承諾率の関係を示すデータです。当たり前の話ではありますが、内定から承諾までの期間が短いほうが、内定承諾率は高くなります。おおよそ「決まる人は、大体7日以内で承諾してくれるケースが多い」といえるのではないでしょうか。

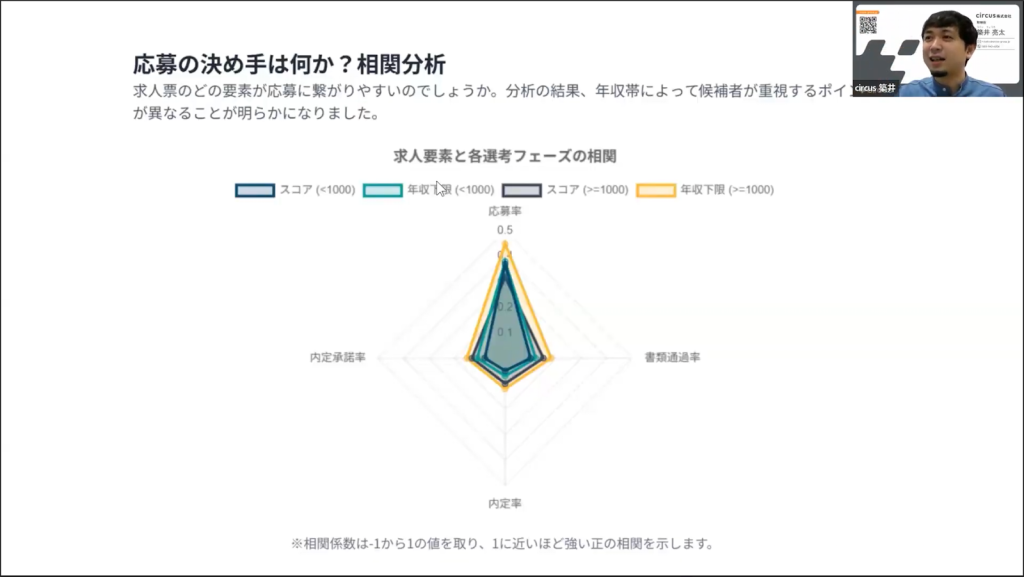

応募率と最も相関が高いのは「年収下限」

築井さん(circus):最後は「応募率・書類通過率・内定率・内定承諾率」というそれぞれのコンバージョンに対し、スコアや年収下限といった変数がどの程度相関しているかを分析してみました。ここでいう「スコア」は、求人の情報量、および適切な情報が入っているかどうかを意味しています。

実は他にもいろいろな指標で相関を分析したのですが、応募率に対して一番相関があったのが年収下限でした。ビジネスサイドの求人ではもっとスコアの相関が高くなりますが、エンジニアの方々の場合、情報量が多ければ多いほど良いわけではなく、「簡素でわかりやすい求人を好む人が多い」のではないかと考えられます。

今回ご紹介したデータからは「求人票の最適化」「選考フローの高速化」「エージェントとの連携」という3つのアクションが採用改善に有効だということが読み取れます。

これらのデータが、皆さんの採用活動で何かしらの手助けになれば幸いです。

エンジニア採用成功に導くチーム体制と強みの打ち出し方

辰巳(LAPRAS):私からは、候補者から「会いたい」を引き出すスカウト術についてお話しします。

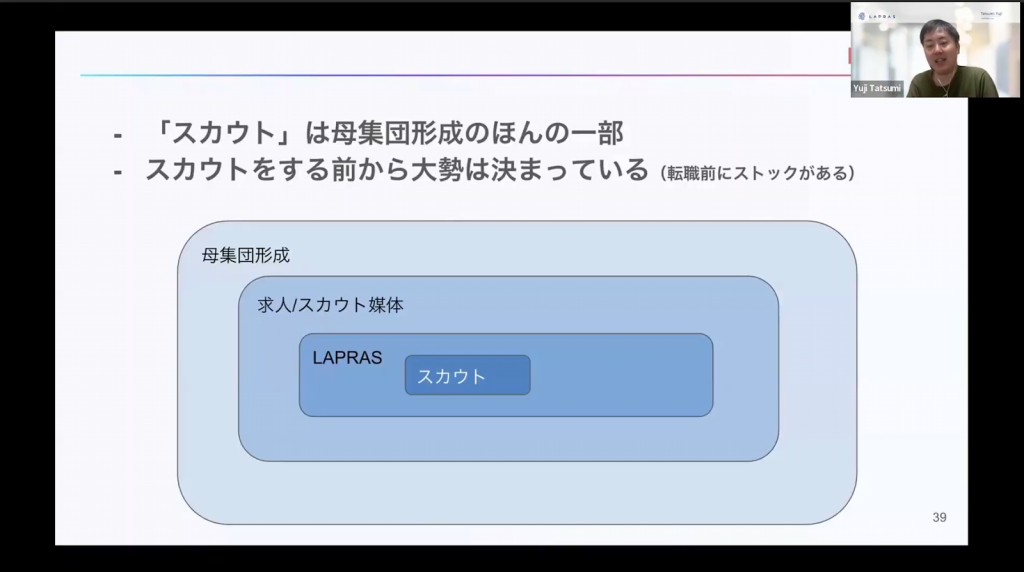

スカウトは採用担当の皆さんにとって身近な業務だと思いますが、実は「母集団形成」というより大きな業務に含まれる一部に過ぎません。母集団形成という枠組みの中に求人/スカウト媒体があり、さらにLAPRASもその中の一部に組み込まれています。

辰巳(LAPRAS):そのため、スカウトを送る前の段階で採用について多くのことがすでに決まっていると思います。特にシニア層のエンジニアの場合、転職活動を始める前から「もし次に転職するなら、こんな会社に行きたい」と、次の転職を意識している人も多いです。

勉強会やイベント、社外の繋がり、横の繋がりを通じて「この会社さん、いいな」というふうに、将来の転職先候補になりうる企業を認知しています。この時点で、個々の企業に対する興味関心・転職意欲に差がついてしまっているケースも少なくありません。

とはいえ、それでもなおスカウトという行為に意味があることは確かです。リファラルやエージェントなどと並んで、スカウトもまたカジュアル面談・選考に至る主要な接点のひとつなので、スカウトの質にこだわることはやはり大事です。

スカウトで重要なのは、スピーディーな運用体制

辰巳(LAPRAS):スカウトで重視するポイントについては、「量が大事だ」という意見もあれば、「早く最低限のスカウトを送るべき」という意見、そして「AI時代にこそメッセージの質が大切だ」という考え方など、答えのない議論が続いています。

どれも大切な要素なので、我々もこのうち特にどれが正解、と断言することはできません。それでもあえて一つに注目するなら、私としては「スピード」が重要だと考えています。

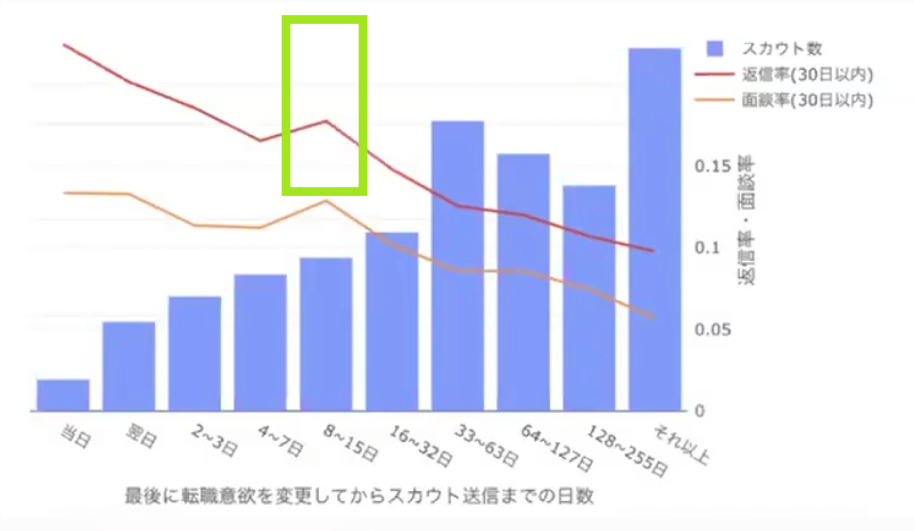

LAPRASの調査では、転職意欲の設定を新たに「高」に変更した人に対し、変更したその日のうちにスカウトを行うのが最も返信率が高いということがわかっています。

辰巳(LAPRAS):赤い折れ線グラフが返信率の推移です。転職意欲の変更当日が左端で、返信率は最大となっています。翌日以降も日数の経過とともに徐々に返信率が下がっていく傾向が見られます。

スカウトを送る前に「ほかの社員や現場エンジニアのレビューが必要」と考える方も多いですが、それでもなおスピードが非常に大事であることがおわかりいただけるのではないでしょうか。送信タイミングが遅れることで、気付かないうちに大きな機会損失をしている可能性もあります。

データからもわかるように、スカウト送信が2~3日早いだけで返信率が4%も変わります。スカウトの中身を変えて返信率を4%上げるのはとても大変ですが、スピードを上げるだけで4%上がる。これは覚えておきたいことですね。

ということで、まずは、転職意欲が高い方にスピーディーにアクセスできる状態と、そのための体制づくりをおすすめしています。機会損失なく素早くスタートできる体制が整ってはじめて、スカウトの「質」にもこだわれるのかなと思います。

スカウト返信のきっかけとなる3つの要素

辰巳(LAPRAS):では、いよいよ「返信がもらいやすくなるスカウト術」についてお伝えします。どのようなやりとりが企業と候補者との間で行われているのか、ここ1週間で100件ほどのメッセージを見てみました。

まずは候補者の方々が、企業のどういうところに興味を持ったのか。つまり、「こういう要素があるからスカウトの返信をしました」というポイントがわかる一覧をまとめてみました。

なぜその技術を求めるのか?背景やサービスの未来感がわかるか

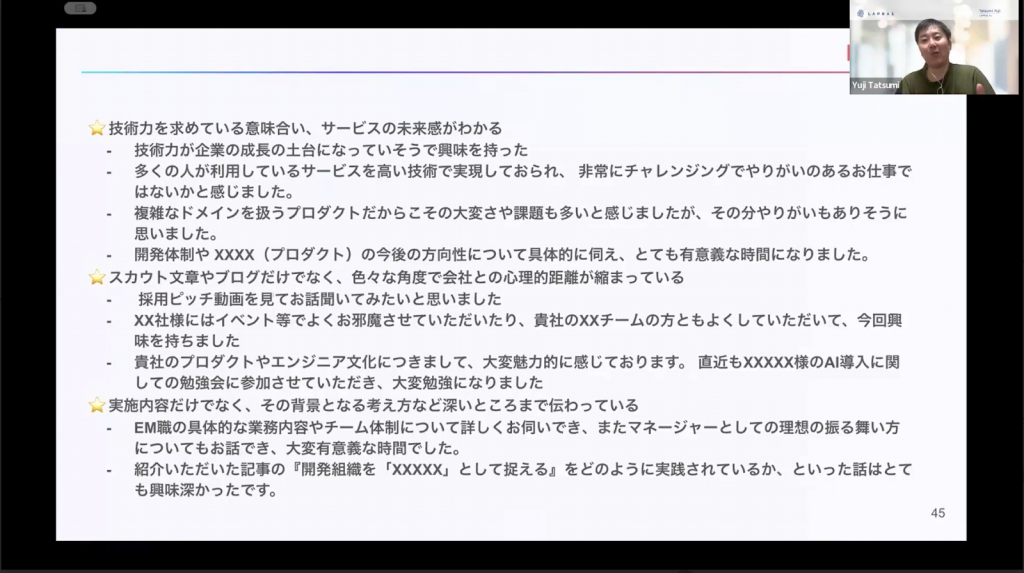

辰巳(LAPRAS):スカウト返信のきっかけとなる要素は、大きく分けて3つあります。

まず1つめは「技術力を求める意味合いや、サービスの未来感がわかる」という点です。

たとえば、単に「◯◯のリーダー経験」という必須要件だけを示して終わりにするのではなく、「なぜその経験が必要か」にまで触れられているか、ということです。

例(資料より抜粋)

- 技術力が企業の成長の土台になっていそうで興味を持った

- 多くの人が利用しているサービスを高い技術で実現しておられ、だからこそチャレンジングでやりがいのある仕事だと思いました

- 複雑な思いを扱うプロジェクトだからこその、大変さや課題も多いと感じましたが、その分やりがいもありそうに思いました

- 開発体制やプロダクトの今後の方向性について具体的に伺い、とても有意義な時間になりました(カジュアル面談後の感想)

わざわざスカウト返信時や面談のあとに、このような点に触れて感想を言ってくれる人は少なく、やはりこうした点が「刺さった」からこそだと思います。

候補者との心理的距離を縮めるきっかけづくり

2つめは、先ほども触れた「スカウトが届く前からすでに候補者との関係性や印象が形成されている」という点です。

スカウト文章やテックブログ、最新のプレスリリースなどを候補者にお伝えしている企業は多いと思いますが、そういった文章コンテンツだけに限らず、さまざまな角度で会社との心理的距離を縮めるきっかけはあります。

例えば、スタートアップ向けの採用イベントで、社長さんが採用ピッチ動画を出していてそれをたまたま見てもらったりですとか、そうしたイベントをきっかけにご縁ができて連絡をもらうといった、いわゆる横の繋がりですね。

自社の開発文化・哲学を伝える

3つめは、勉強会などを通じて「自社の開発文化が伝わり、そこに魅力を感じてもらえている」という点です。

勉強会から直接面談に繋がることはあまりないのですが、「この会社さん、勉強会がすごくよかったな」というのが、スカウトの「最後のひと押し」になるパターンはあります。「こういうことをやっているよ」という内容だけではなく、その背景となる考え方などが深いところまで伝わっているのは非常に大事かなと思っています。

「EM職の具体的な業務内容やチーム体制についてお伺いでき、またマネージャーとしての理想の振る舞い方についてもお話ができました」「紹介いただいた記事の『開発組織を〇〇として考える』をどのように実践されているかという話は、興味深かったです」といった感想が当てはまりますね。

社内のチーム体制や業務内容の説明に加えて、その根本にある考え方を伝えることが重要です。シニアレベルの方になればなるほど、ご自身の哲学や考え方を持って仕事をしている傾向があるので、そういったことまでしっかりお伝えすることが大切ではないかと考えております。

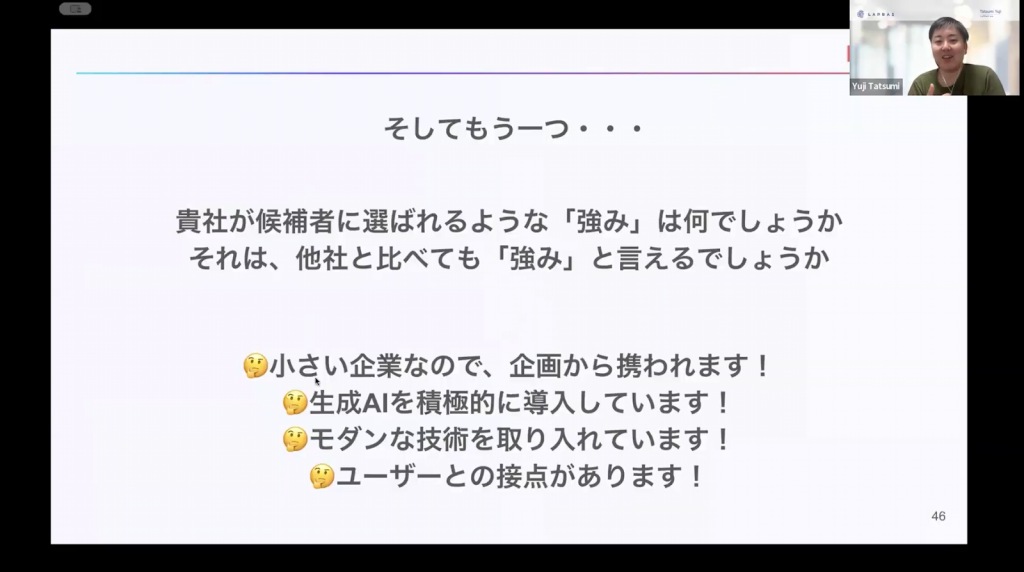

自社の強みは、他社と比べても「強み」と言えるか?

最後に、私が特に言いたいことをお伝えします。

スカウトにおいて、自社の強みを打ち出さなければならないシーンはたくさんあると思います。「候補者に選ばれるような強みとはなにか」「それは他社と比較しても強みと言えるだけの価値があるのか」、という点は気にしたほうがいいと感じています。お客様へのヒアリングでも「候補者の方にどんなポイントをアピールしたいのか」についてはよく尋ねています。

よくある例としては……

- 小さい企業なので企画から携われる

- 生成AIを積極的に導入している

- モダンな技術を取り入れている

- ユーザーとの接点がある

- 生成AIを積極的に導入している

といった要素が挙げられるかもしれませんが、もしかしたらもうこういった点に目新しさはないかもしれません。

候補者が求めているのは、さらにその次のフェーズに関する情報ではないかと考えています。「プロダクトを導入してどんな成果が出たか」「導入した先にどんな実績が生まれたのか」といった内容ですね。

強みの打ち出し方については、外部のイベントに出て他社のやりかたを見たり、それと自社を比較して独自性を確認するなどしている企業は、打ち出し方がうまくなっていくと感じています。

スカウトはリマインドをするのも重要

高柴さん(ハイヤールー):質問させてください。「スカウト返信率とスピード」の関係についてのグラフで、「転職意欲の変更日から経過日数が長くなるほど返信率が下がる」という説明でしたが「8~15日」の部分だけ、その直前より返信率が少し高くなっていることが気になりました。なにか原因があるのでしょうか?

※編集部注:緑囲いの部分

辰巳(LAPRAS):そうですね。全体的な傾向としては「転職意欲に変更があったら早く送る」のが有効なのは間違いないのですが、もしかしたらリマインドメッセージのタイミングが関係しているかもしれません。だいたいそのくらいの日数経過でリマインドメッセージを送っていることが多いと思うので。

高柴さん(ハイヤールー):なるほど。

築井さん(circus):まさしく、私も同じところが気になったのですが、週1で見てる人が多いのかなと予想していました。

辰巳(LAPRAS):たしかにそういう方も多いですね。

高柴さん(ハイヤールー):辰巳さんの回答を踏まえると、リマインドが非常に重要という仮説も成り立つでしょうか。

辰巳(LAPRAS):それもありますね。リマインドをしても返信率は1回目の返信率の3分の1ほどに下がりますが、継続的にアプローチをしていく価値はあります。返信がない理由が「単にスカウトを見てなかっただけ」という方々も多いため、隙なくやっていくことは非常に重要なことです。

選考プロセスの目的は「ミスマッチの回避」と「アトラクト」

高柴(ハイヤールー):続いて、私から「候補者体験を向上させる面接設計」として、よりよい選考プロセスをつくるヒントになるようなお話ができればと思います。

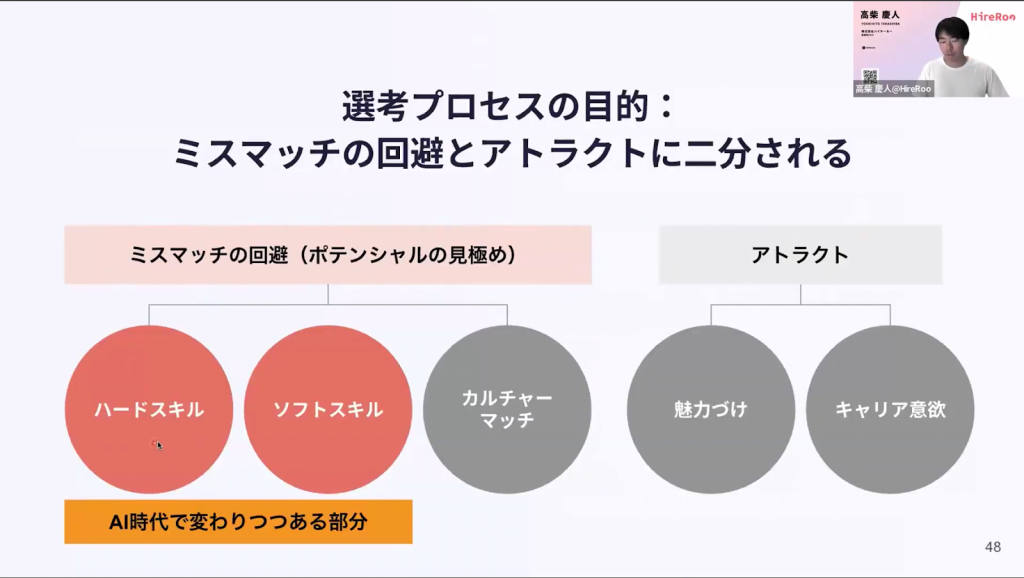

選考プロセスの目的は大きく2つに分けられると考えています。1つはミスマッチの回避(ポテンシャルの見極め)、もう1つはアトラクトです。

「ミスマッチの回避」に関しては、いわゆるエンジニア特有のスキルである「ハードスキル」、課題解決能力、コミュニケーションなどの「ソフトスキル」。そして最後に会社のカルチャーと候補者の志向性ややりたいことが合うかどうかを判断する「カルチャーマッチ」があります。

「アトラクト」に関しては、会社の「魅力づけ」。これはさっき辰巳さんもお話された、自社の強みやオリジナリティをきちんと伝えられるかといった部分です。そしてもうひとつが「キャリア意欲」です。このキャリア意欲と、「うちの会社であればこういうことが一緒にできますよ」という会社の方向性とが合致しているかどうかがアトラクトに該当するかと思います。

これらの全部を、面接などの選考プロセスの中で網羅しようとしているのがエンジニア採用プロセスの現状です。

今日お話したいのは、AI時代で変わりつつある部分のハードスキル、ソフトスキルの部分です。この2つにフォーカスし、「どう魅力づけできるか」をお話しできればと思います。

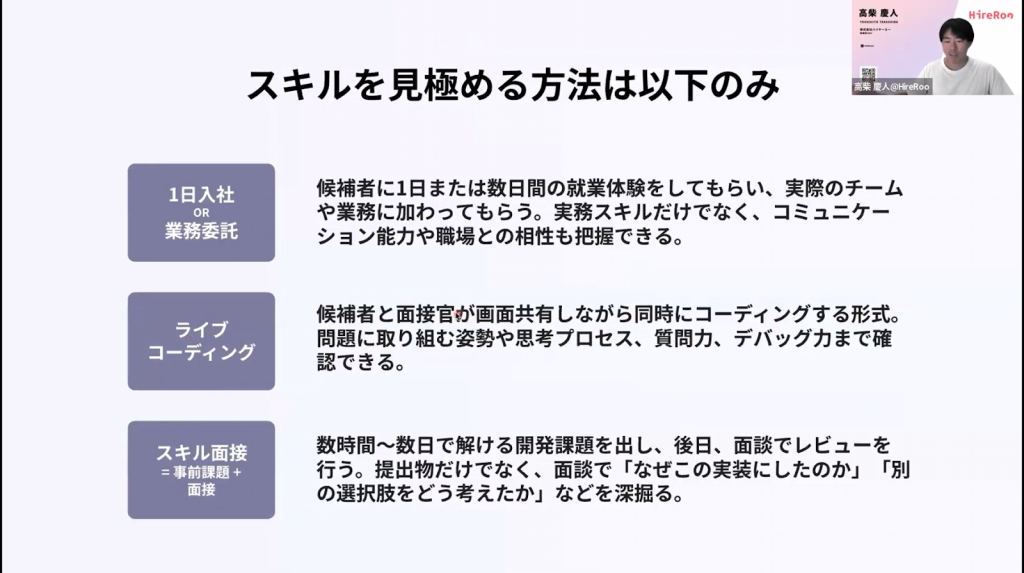

ここに3つの手法を書いてありますが、私が考える限り、スキルを見極める方法はこの3つしかありません。

高柴(ハイヤールー):1つは、1日入社や業務委託を行い、数日一緒に業務を行うというものです。これは候補者のスキルを最も見極められる方法で、コミュニケーションの取り方や、他者との相性もよくわかります。一方で、負荷が高いというデメリットもあります。

2つ目は「ライブコーディング」。Googleやマイクロソフトでも実施されているやり方です。候補者と面接官が同じ画面を見ながら同時にコーディングや設計を行います。取り組む姿勢や質問、フィードバックなどさまざまな側面が確認でき、非常に見極めの効果が高いです。

ただし、面接官側の負荷が高めであることや、トレーニングが必要な観点もあるため、それを少しライトにしたのが3つ目の「スキル面接」です。候補者が数時間から数日で解ける課題を事前に渡し、面談の中で深掘りをするという方法です。

なぜこの実装を選んだのか、なぜこのデータベースを使ったのかを聞くことでその人の背景を探ることができ、思考力もわかりやすくなります。

ほとんどの場合、スキルはこの3つに分類されると考えていいのではないでしょうか。

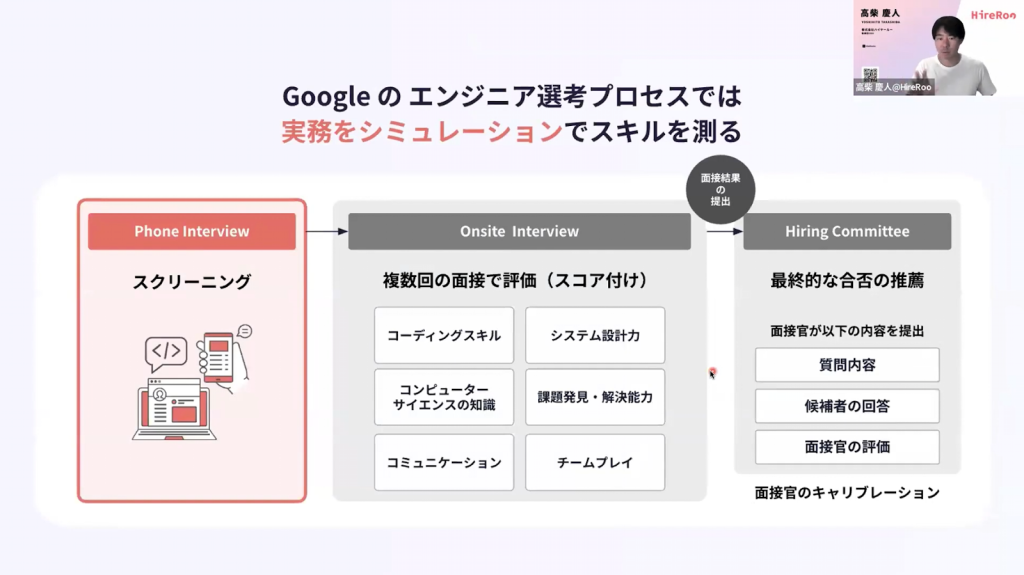

参考例として、Googleの選考プロセスを見ていただきたいと思います。それぞれのプロセスをどんな形で実施したらどんな効果につながるのか深堀りしてみましょう。

参考例:Googleが行っている選考プロセス

(編集部注)本内容は過去受験した方や面接を担当している方からのヒアリングで構築しているため、現在の選考プロセスとは内容が異なっている可能性があります。

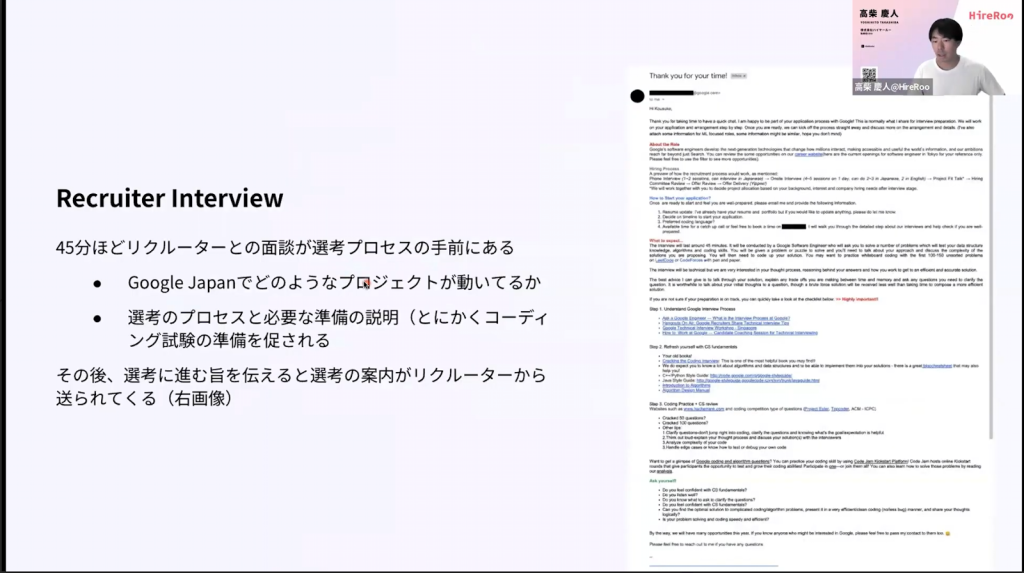

カジュアル面談に相当する「Recruiter Interview」

高柴(ハイヤールー):まず、本格的なプロセスに入る前に「Recruiter Interview」という、人事が候補者と45分間行う面談があります。これは採用のジャッジの場ではなく、いわゆるカジュアル面談に近いようなものです。

候補者は「どんなプロジェクトがあるのか」と、「そのプロジェクトにあなたが合っているのであれば選考に進んでほしい」といった話をされます。選考に進む意思決定をした場合には、画像の右側のように「こんな準備をしてください」と書かれたメッセージが送られてきます。

例えば、「まずはこんなサイトで学んでください。これが何本かできるようになった段階で、実際の面接を調整しましょう」といった話が書いてあります。

これは重要な観点と言えるのですが、候補者が面接に来る準備をしっかり行えると面接での体験がよいものになるため、あえてここに時間をかけていると聞いています。

本選考の3つのプロセス

高柴(ハイヤールー):その後の本格的な選考プロセスとしては「Phone Interview」「Onsite Interview」「Hiring Committee」という3つがあります。一つずつ取り上げながら解説していきましょう。

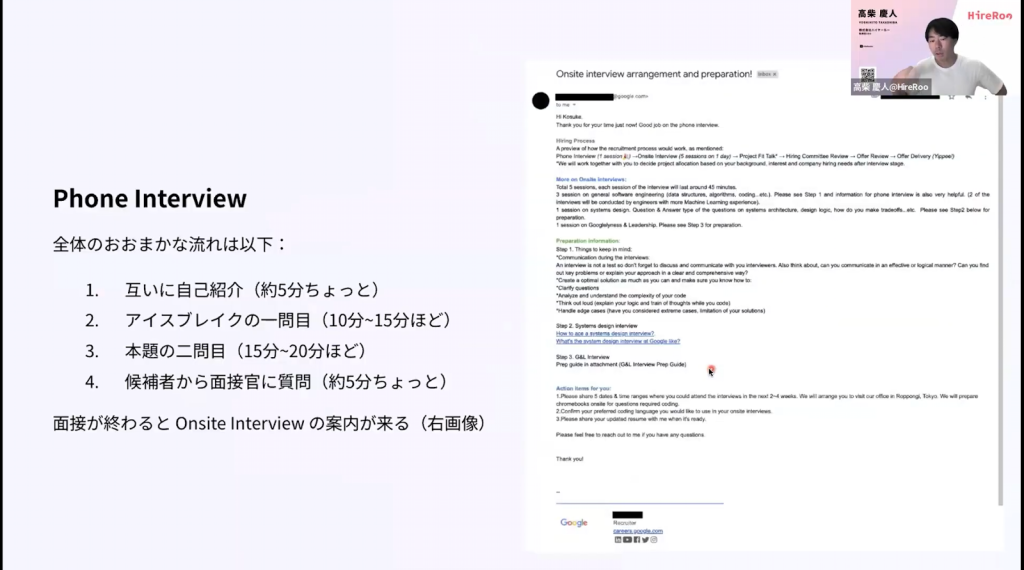

「Phone Interview」でスクリーニングを行う

高柴さん(ハイヤールー):まず「Phone Interview」でスクリーニングを行います。次の「Onsite Interview」が非常に重いプロセスなので、その手前でスクリーニングをするというのが主な目的です。

主流はオンラインでの実施のようですが、まずは自己紹介し、アイスブレイクの1問目、本題の2問目ののちに質問を受けて、1時間程度で実施されるプロセスになっています。

アイスブレイクの1問目(10~15分)は非常に簡単な問題とし、2問目(15~20分)はそれより少し難易度が上がります。基本的にはコーディングの問題が出されると聞いていますが、ポジションや時期などの前提条件によってある程度内容には違いがあります。

これを通過すると、「Onsite Interviewを実施するので準備してください」という内容のメールが送られてきます。

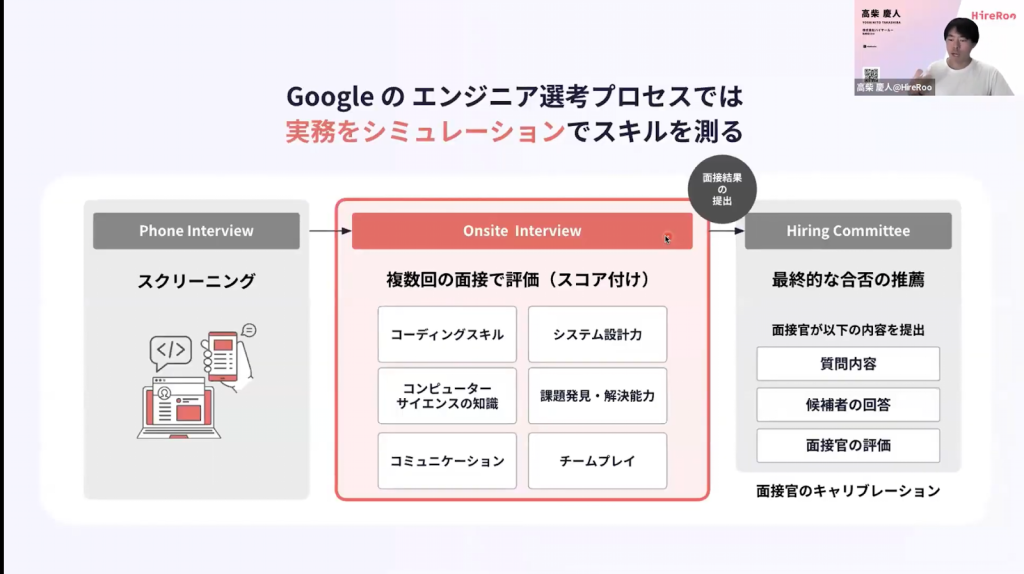

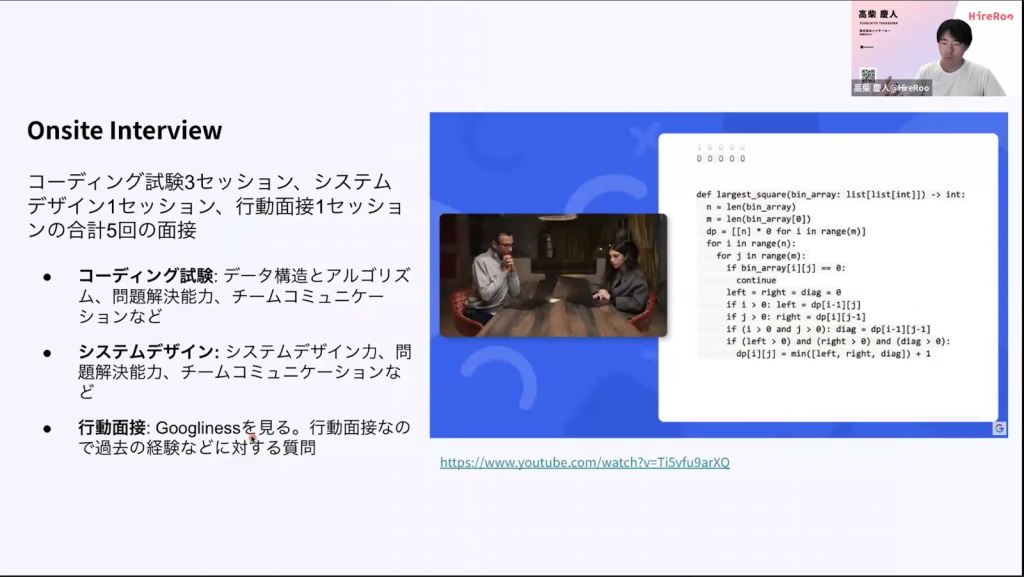

本試験に当たる「Onsite Interview」、その後「Hiring Committee」で審査

高柴(ハイヤールー):次の「Onsite Interview」が選考の本題です。複数回・1回45分の面接を合計5回ぐらい実施することになります。トータルで5〜6時間ぐらいかかりますが、それだけ時間をかけて面接を行うことも重要なポイントです。

面接では対面あるいはオンラインで、コーディングのテスト、システムデザインのテストが実施されます。さらに、日本で言うSTAR面接、行動面接と呼ばれるようなセッションが1個で、合計5回ほどとなります。

それが終わると最後のプロセスである「Hiring Committee」がありますが、こちらは候補者は同席せず、社内の採用委員会で、その人の採用可否をジャッジして終了となります。

Googleの採用プロセスから学べること

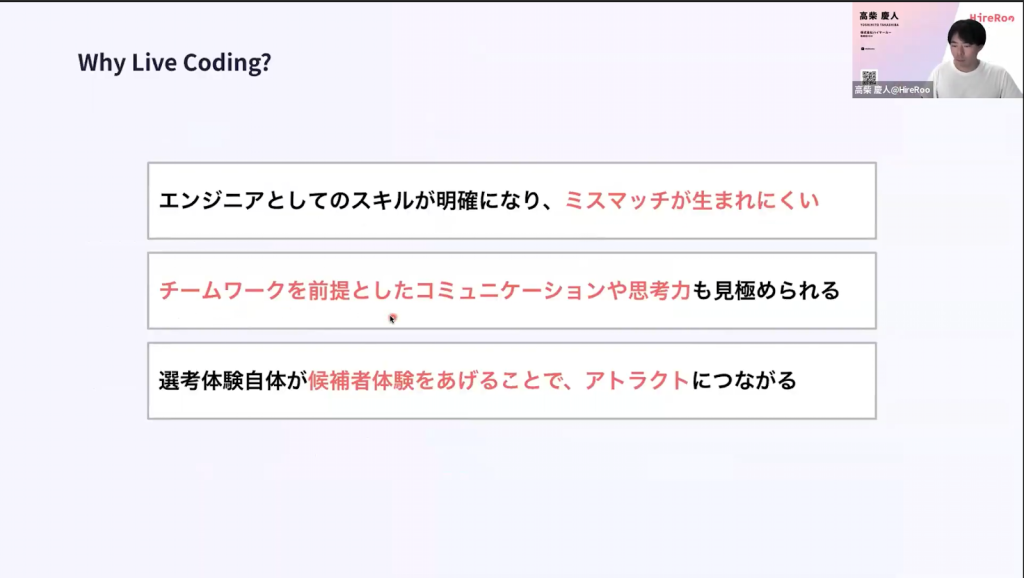

候補者体験を向上させる「ライブコーディング」

高柴(ハイヤールー):「Onsite Interview」については、コーディングの問題の場合は図のようにdocsでコードを書いてもらったり、あるいはシステムデザインであれば実際に設計をすることになります。行動面接であれば対話の中で過去のコードについての質問を受け、それに答えるという内容です。

これらはいずれも「ライブコーディング」と呼ばれるやり方ですが、エンジニアとしてのハードスキルが明確になり、ミスマッチが生まれにくいというメリットがあります。さらに、選考プロセス自体を実務のシミュレーションとして捉えて行うため、チームワークがわかるのもメリットの一つです。たとえば「この人はどういう質問をしてくるんだろう」「ちょっと厳しいことを言われたときにどういうリアクションを返してくるんだろう」といった、実際のコミュニケーションを見ることが可能です。

ライブコーディングが、候補者体験の向上にどのように寄与するのかを示す、こんな話があります。

Googleへの入社意欲は高くなかったものの、知人からの紹介で「せっかくだから受けてみよう」と選考を体験したエンジニアの方がいました。しかし、実際に選考プロセスに入り、ライブコーディングを通じて、面接官と一緒に問題を解決したり、コミュニケーションを取りながら課題に挑む体験をとても面白く感じ、最終的に内定・入社したというエピソードがあります。

選考プロセスを通じて「こんな人たちと一緒に仕事をしたら、どんなに素敵なエンジニア人生が歩めるんだろう」と感じるほど、選考プロセスの体験の良さにアトラクトされてしまっているんですね。

このように、選考プロセスを一方的な企業の評価の場や、候補者が質問をして終わるだけの場にしてしまうのではなく、実務をシミュレーションしながら一緒に働くことで、「こんな方々がいるんだ、こういう会話をするんだ」といったイメージをクリアにするという効果が得られます。Googleの事例は、この仕組みがしっかり機能している例ですね。

面接の候補者体験を向上するポイント

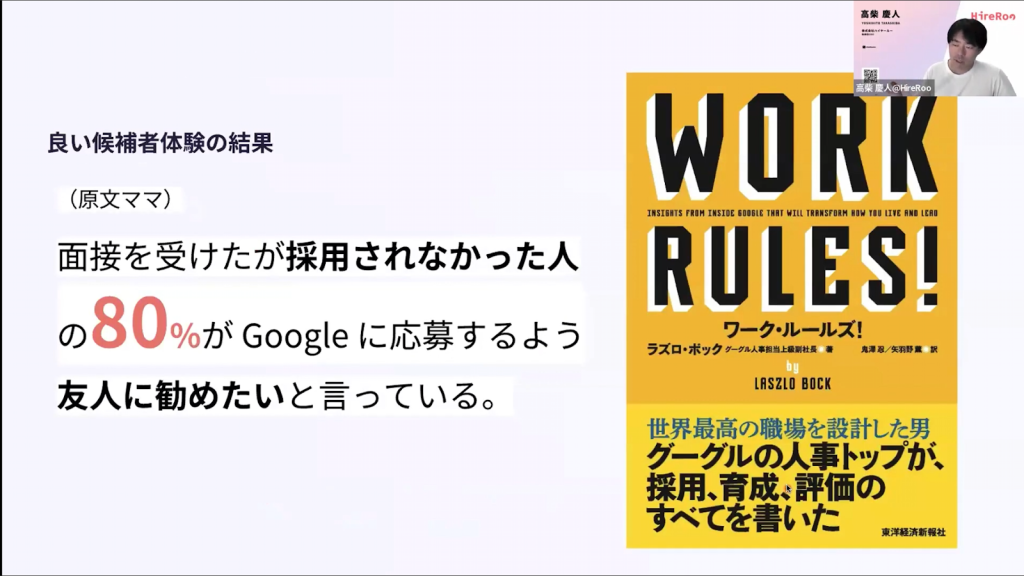

高柴(ハイヤールー):また、Google人事のトップが執筆した「ワーク・ルールズ!」には、採用されなかった人の80%が「他の人にもGoogleをすすめたい」と答えていると書かれており、驚異的なリコメンド率があることにも驚かされます。

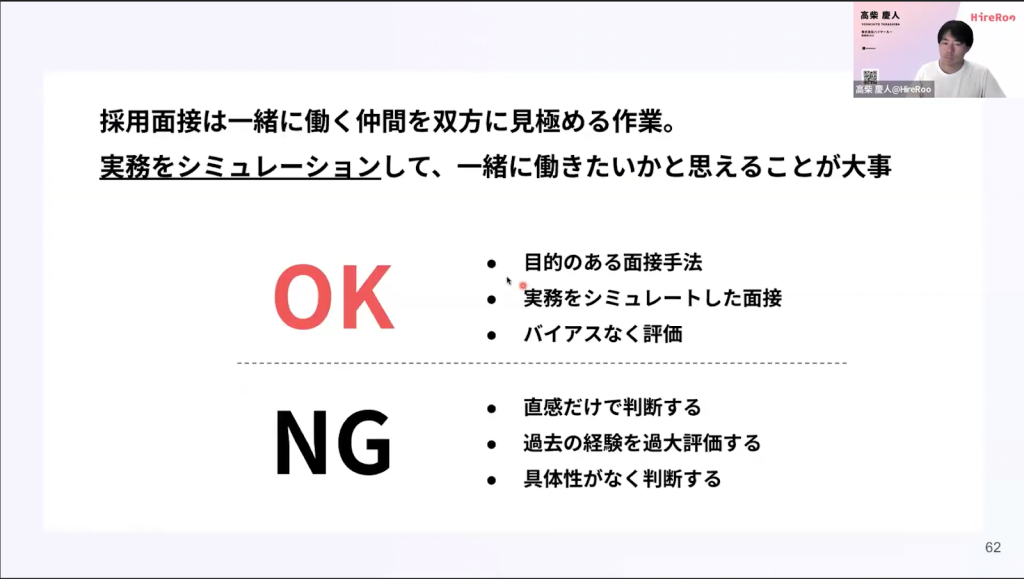

今日の話を聞いて「ライブコーディングっていいな」「こんな選考プロセスあるんだ」と感じた方もいらっしゃると思います。

しかし、自社の選考プロセスを急に大きくを変えたほうがいいということではなくて、「目的のある面接手法を採用する」「実務をシミュレートする」「バイアスなく評価する」といった仕組みを取り入れていくことが重要です。

逆に、直感だけで判断したり、人によって評価がばらついたり、具体性がないまま進めてしまうと、選考体験はあまりよいものになりません。こうした部分を改善していくことで、よりよい選考プロセスにつながります。

自身を「正しく評価された」という実感がアトラクトにつながる

築井(circus):ありがとうございます。候補者と「会ったあと」にアトラクトが上がるというのが面白いですね。

質問ですが、ライブコーディングがあるということが逆に心理的ハードルになり、離脱が増えてしまうということはありませんか?その後はよくなるとしても、その手前のコンバージョンに変化が出たりすることはないでしょうか?

高柴(ハイヤールー):興味深いことに、優秀な人ほど離脱しないんです。

築井(circus):自信があるからですね。

高柴(ハイヤールー):エンジニアの方は「自分にはスキルがない」と思っている人が多いです。スキルがある人ほど自信があるかというとそうでもなく、むしろ「こういう試験で自分のスキルを正しく評価してくれる」「その上でオファーをくれるのはありがたい」と感じる人が多いですね。優秀な人ほどその価値を理解して応募します。

逆に、まだ自身に実績が足りないと感じている方ほど、「自分のスキルがどう評価されるか」ということに敏感になる傾向があるかもしれません。これは推測に過ぎませんが。

築井(circus):「きちんと見極められて通過した」という達成感やチャレンジ感が重要なんですね。。そういう意味では、明確に「見極め」ができる方法ですね。

高柴(ハイヤールー):これはエンジニアだからなのかもしれませんが、エンジニアは過大評価されることなく過小評価されることもなく、正しく評価されるのが好きなので、企業側がしっかりとその努力をしていることは、体験として非常によいと思います。

築井(circus):面白い話ですね。ビジネス職ではより高く市場で評価されたいと考えている人が多いですが。

高柴(ハイヤールー):そうですね。エンジニアは逆に高く評価されると「いや、そこまでじゃないんですけど」と遠慮がちになることが多い印象です。

築井(circus):経験者層を採用しようとしている企業なら、こういう取り組みを検討したほうがよさそうですね。いわゆるハイレイヤー層向けに。

高柴(ハイヤールー):そうですね。見極めの側面が強いイメージはありますが、この選考の体験自体が非常によい、という点を今日一番伝えたかったところです。

築井(circus):ありがとうございます。ではパネルディスカッションに入ります。

変化するエンジニア採用市場とAI時代の人材要件

築井(circus):それではここからは、変わりゆくエンジニア採用市場について語りたいと思います。

業務におけるAI活用も広がっていく中で、人事としてもキャッチアップしなければならないことはいろいろあると思います。そうした中で、そもそも最近の採用市場はどうなっているのか、大きな変化があったのか、事業者側としてどのように感じているかについて、お話ししていければと思います。辰巳さんからお願いします。

企業のAI活用がエンジニア採用市場に与える影響

辰巳(LAPRAS):まず企業側の変化について話します。ここ1年ぐらいで、スタートアップを巡る資金環境が変わってきたのではないかと思います。

昔のようにエンジニアバブル的な状況で高い報酬でどんどん採用する流れではなくなってきていることは、みなさんもこの1〜2年で感じているのではないでしょうか。

最近は生成AIの話題も大きくなっています。AI関連の開発やAIツールを使った業務も一般的になってきていて、それに伴い、企業の採用基準や選考基準も変化してきていると感じています。

最近印象的だったのは、ある会社の選考で不合格だった方について、「生成AI以上のパフォーマンスが期待できなかったので、お見送りしました」といった評価があったことです。今ではそういう観点で比較される状況になっているわけです。

築井(circus):AIとエンジニアを比較するんですか?

辰巳(LAPRAS):そうです。AIにお金を払うか、エンジニアにお金を払うかというところです。たとえば、エンジニアを1人採用するのをやめれば、その分のリソースで既存の社員に生成AIが自由に使える環境を与える、ということも可能になります。

単純に生産性を比較するだけではなく、「KPIに直結する改善ができるか」「成長意欲があるか」「今はポテンシャル採用だが、中長期で会社に貢献する姿勢があるか」など、複合的な観点で人とAIが比較されるようになってきているのではないでしょうか。

築井(circus):AIで言うと、大手でリストラをする企業も増えていますよね。しかし、市場にエンジニアが流れてきて採用しやすくなったかというと、そんな感じでもないような気はしますが……。

辰巳(LAPRAS):スタートアップでもそういう傾向は見られますね。採用される人が減っている分、少しだけ転職市場には人が多くなっている感じがあります。現在はまだ変化の途中の過渡期なのかなと考えています。

高柴(ハイヤールー):求人倍率など、実際の数値上の変化はどうでしょうか?

辰巳(LAPRAS):そうですね、正確な数字は出していませんが、募集するポジションの数が減っている傾向はあると思います。

AI活用で浮かび上がる企業ごとの採用の違い

高柴(ハイヤールー):AIによって、企業の採用戦略が明確に出るようになったと感じています。ジュニアは採用しないと明示的に言う企業と、ジュニアが必要だと言う企業とに分かれていますね。

あとは採用市場だけでなく、選考プロセスでAIを使うかどうかについても変化があり、Cursorを提供しているエニスフィアは、エンジニア採用でAIの利用を禁止しています。一方でFacebookを提供しているMetaは、生成AIを前提にした選考課題を出していると聞きました。企業ごとに思想がはっきりしてきている感じがあります。

築井(circus):面白いですね。Cursorを提供している企業がAI禁止というのは。

高柴(ハイヤールー):利用しない方が、候補者の力がよくわかるからという理由らしいです。「利用してできるのは当然として、AIなしでもどこまで理解しているか、それをどうAIに活かせるかを見る」という話を聞きました。

エンジニアとしてのバリューの出し方に変化も

築井(circus):ある程度、エンジニアの需要が減るのではないか、という意見も聞きます。ビジネスサイドに転向したり、エンジニアリングとは別の領域で副業を始めたりするエンジニアが増えてきているという話をいろいろなところで耳にします。

高柴(ハイヤールー):「コーディングをする」というヘッドカウントは減りますが、「エンジニアリングで課題を解決する」というブレインカウントは今後も変わらない、もしくは増えると考えています。なので、エンジニアとしてのバリューの出し方が変わっただけなのかもしれません。

築井(circus):今まで比較してエンジニア一人当たりの生産性も大きく変わってきていますしね。

候補者アトラクトを実現する人事アクション

内定承諾に至らなかった人への継続的なフォロー

築井(circus):次の話題は「候補者アトラクトのために人事担当者ができること」です。

私自身の体験をお話すると、2015〜2016年ごろはATSなどもまだ流行ってなかったのでExcelで進捗を把握し、候補者へのアプローチを管理していました。

たとえば、内定承諾しなかったエンジニアにも、サービスのリリースがあったら連絡を取り続けたりしました。「一度は他社に行った人が、後から自社に入社してくれる」というケースはよくあったので、継続的な人事のフォローは大事だと思っています。

辰巳(LAPRAS):そうですね。「自社に来てもらえなかった人への継続的なフォロー」という意味では、内定辞退した理由を聞くのはすごく重要だと思います。うまくやっている企業では、選考のあとで「うちの選考体験向上のために1つだけ協力してください」と改善点を尋ねたりしています。「辞退理由は?」「他社を選んだ理由は?」「何かよかったことは?」といった、一次情報を内定辞退者から集めるのはとても効果的です。人事が率先してそうした情報を入手していくのは大事だと思います。

築井(circus):最近は、そうした情報を集めてくれるサービスも出てきて活用している企業も増えてきていますしね。

個々の候補者をアトラクトするポイントを見極める

高柴(ハイヤールー):候補者がアトラクトされるポイントは、給与や場所・環境などのフィジカル面、成長意欲など大きくカテゴライズすると4つ程度に分類できます。候補者ごとに、人事が「どの点を押していくのがいいのか」を見極めることが重要だと思います。

築井(circus):たとえば面談の中で候補者が聞きたいこと、話したいことを選べるようなステップがあるといいですよね。弊社では、各候補者向けのショート動画を撮ってURLを送る、といったこともしていました。

リマインドは内容を工夫しつつ、繰り返し送ろう

築井(circus):「スカウトリマインドの効果的なタイミングを知りたいです」という質問が来ています。、これは辰巳さんにお聞きしましょうか。

辰巳(LAPRAS):そうですね。これは明確な答えはありません。タイミングがいいから返信してもらえる、というよりは「その候補者に見てもらえるタイミングだったから」という理由で返信がもらえることもあったりしますし。

我々の標準的なやり方としては、まず1回目送り、2〜3営業日後にもう1回送って、それからまた2〜3営業日後に1回送るというパターンになっています。

スカウトを見てもらうためには、タイミングだけでなく中身も大事だと思うんですよね。まったく同じ内容を3回送ったら「テンプレだな」と思われてしまいますが、本当に興味を持っているんだとわかるよう、2回目には1回目に言えなかった情報を補足するなどして、間隔を開けすぎず短い頻度で2〜3回くらいお送りするのが王道なのかなと思います。

築井(circus):LAPRASも自動でリマインドメッセージを送る機能があると思いますが、自動設定以外でもリマインドを送るほうが良いでしょうか?

辰巳(LAPRAS):特に母集団が充実していない場合などは、リマインドに注力するほうが良いかもしれませんね。

専門性の高いスキルはどう見極めればよいか?

築井(circus):次は、エンジニアの技術は個々の専門性が高いので「専門知識がある人がいないと、適切なスキルの見極めができないのではないか」という質問です。

高柴(ハイヤールー):分野ごとの専門性が高くても共通する部分はあります。例えば、フロントエンドなど特定の領域ごとに、主流となるプログラミング言語やフレームワークの変遷や流行はそれぞれあります。しかし、「コンピュータサイエンス」という大枠で捉えれば、時代による変化はあまり大きくありません。

そうした、分野によらない全エンジニアで共通する評価軸の部分は重点的に評価し、「SRE」や「AI開発」といった専門性が高いものであれば、その分野の知見を持つ人がきちんと評価する。そして、共通する部分と専門性が高い部分、それらの総合点を見るというコンビネーションが必要だと思っています。全部に専門性を置く必要はなく「共通するコアなスキルを全体の70~80%として評価しましょう」といった基準を、社内で事前に決めておくといいのではないでしょうか。

築井(circus):専門性を評価できる人材が限られるスタートアップの場合はいかがですか。

高柴(ハイヤールー):シンプルにまずリファラルから始めるのがおすすめです。リファラルの限界が来たら、外部の力を借りるなどリソースを増強して解決します。そのタイミングでシリーズAくらいにはあるはずなので、まずは愚直にスケールしないことから着手するのも、有効な選択肢と言えるでしょう。その後でスケールするというように順番を踏むのがいいと思います。

採用活動を自分ごと化する社内協力体制のつくり方

築井(circus):次の質問です。「社内エンジニアに採用活動に協力してほしいです。ただ、採用業務になじみがない人々なのでどのように協力を依頼すればいいのかわかりません」ということです。これはよくある課題だと思いますが、うまくやっている会社はどのような方法を取っているんでしょうか。

辰巳(LAPRAS):社内エンジニアの方々の協力を得られないということであれば、経営層を最初に巻き込むのが大事だと思います。CTOやVPoEが採用を自分ごととして捉える必要があります。「現場に配属するのだから、現場エンジニアとの会話は絶対に必要だ」という形で経営層を説得すれば、それで協力を得られるケースは多いと思います。逆に経営層を説得できないと根本的な解決は難しいのではないでしょうか。

高柴(ハイヤールー):「採用を手伝って」というHowではなく、「なぜあなたが一緒に採用活動をする必要があるのか」というWhyを伝えるのが重要かなと。

築井(circus):もし社員一人ひとりに目標をもたせるような制度があるなら、そこに採用に関する目標も加えることで「エンジニアは全員、人事兼任です」という形にしてしまうこともできるでしょう。方法はいろいろあると思いますが、社内の誰が最初に協力してくれるのか目星をつけて、最初にセンターピンを置くのが大事な気がしていますね。代表が協力してくれるなら代表から。それが無理ならVPoEでも構いません。そうした人にWhy(なぜ採用に協力する必要があるのか)を伝えていくのが大事ですね。

アトラクト設計から組織体制まで。今後の採用のあり方

本イベントでは、エンジニア採用の現場課題やアトラクト設計について活発に議論が交わされました。

エンジニア採用の現場は、生成AIの台頭や市場変化によって一層多様化しています。企業は、候補者が「ここで働くイメージが湧く」瞬間を重視し、「情報の質・年収条件・リモート可否」など、求職者に響く具体的な要素を求人やスカウトに盛り込むことの重要さが確認できました。

一方で、スカウト成功には「スピード」と「個別性」が重要であり、リマインドや継続的なアプローチも有効です。よりよいアトラクトと採用成果につなげるための体制づくりを重視していきましょう。

LAPRASでは、今後のエンジニア採用に関する変化を敏感に取り入れ、このような知見や現場の課題解決につながるイベントを引き続き企画・開催していきます!今後もLAPRASのイベントにご注目ください!

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼