「本当に一緒に働きたい人に出会えているか?」候補者への理解を深めてよりよい採用につなげるために、株式会社スタメンでは採用方針の見直しを行いました。重視したのは、カルチャーに共感できる“仲間”との出会い。そうした考え方にマッチしたのが、LAPRASも推奨する中長期的な関係構築というアプローチ。現場エンジニアや経営陣も参加する“全員採用”が動き出した背景と、その成果について、同社のCPOの長田さんとProductHRの宮田さんにお話を伺いました。

《プロフィール》

執行役員 CPO

長田 寛司さん(写真左):

新卒でIT系スタートアップに入社し、営業や新規事業立ち上げを経験。その後、グローバルに拠点を構えるSIerにてプロダクトマネージャーとして4億円規模の案件をリードし、APACリージョンのCOOやグループ会社の代表取締役も歴任。DDやPMI、経営体制の整備など、複数の経営フェーズに関わる。2024年に株式会社スタメンに参画しプロダクトマネジメントに従事。現在は執行役員CPOとして、プロダクト戦略と組織づくりを推進している。

組織開発部 ProductHR

宮田 綾乃さん(写真右):

2021年にスタメンへ入社。カスタマーサクセスとしてサービス活用支援を担当した後、現在はプロダクト職専任のProductHRとして活動中。エンジニア、PdM、デザイナーといった職種の採用に加え、テックカンファレンスの出展やエンジニア採用ブランディングの企画など、採用広報にも注力している。

株式会社スタメン:

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を理念に掲げ、組織エンゲージメント領域の課題に向き合うHRTech企業。2016年の創業以来、企業と社員のつながりを深めるプラットフォーム「TUNAG(ツナグ)」を中心に、テクノロジーと組織づくりの知見を融合させたプロダクトやサービスを展開してきた。

主力事業である「TUNAG(ツナグ)」は、コミュニケーション活性化、ビジョン浸透、称賛文化醸成、情報共有促進、業務効率化などを支援する 統合型エンゲージメントSaaSとして多くの企業に導入され、定着率99%という高い支持を得ている。また、従業員体験やコミュニケーションの質に着目した新規事業の開発にも積極的に取り組んでいる。

プロダクト開発部門では、10→100のスケールフェーズに向けて体制を強化中。東京・名古屋の2拠点体制を活かしながら、個々の技術力や開発生産性に強いこだわりを持ちつつも「人を大切にする文化」を両立させた組織づくりに取り組んでいる。

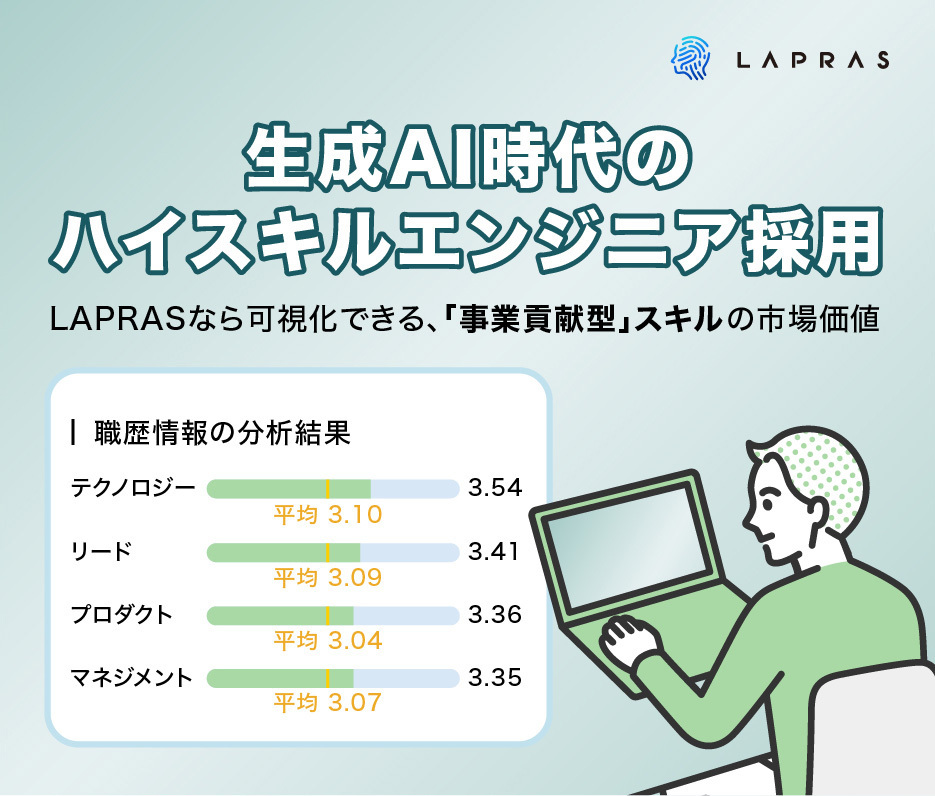

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

スキルだけじゃない「人重視」の採用へ

― はじめに、LAPRAS導入に至った背景から伺ってもよろしいでしょうか?

宮田:過去に、急速に成長する事業に対応する開発組織のレベルアップを目的に、スキルに重きを置きすぎた採用方針が組織に望ましくない影響を出してしまった経験がありました。当時の反省から、スキルマッチはもちろん、想いや価値観の観点でもより深く候補者の方の理解を深めるべきだと、強く感じたんです。

長田:その出来事をきっかけに、採用方針そのものを見直しました。ポジションやスキルマッチに加えて、候補者の方の思い描く志向性やキャリア軸との親和性をしっかり見極める。それが候補者の方やスタメンにとって、より良い採用につながると考えるようになったんです。

― そこで、LAPRASの活用を再検討されたのですね。

長田:そうです。契約自体は以前からあったのですが、改めて運用体制を見直しました。スキルマッチに加え、候補者の方とスタメンの提供できる環境・事業カルチャー特性との重なりを重視する採用方針と、LAPRASの仕組みはうまくマッチしていると感じます。

宮田:市場には“今すぐ転職したい”という人だけでなく、“転職はまだ考えていないけれど、話は聞いてみたい”という方も多くいらっしゃいます。LAPRASは候補者の方の転職意欲がわかりやすく、カジュアルに接点を持つことで、将来的な候補として関係を築いていける点が魅力的だと感じています。

― いわゆる“転職潜在層”とのつながりですね。

宮田:そうです。たとえば他の媒体だと、「転職顕在層=転職意欲が高くすぐに選考に進む人」が中心なので、どうしても接点を持てる方が限定的になってしまう感覚がありました。その点、LAPRASは転職意欲を見た上でのお声掛けやタレントプールへの追加・運用ができるので、候補者との関係を中長期で育てていける点が、私たちのスタンスに合っていました。

長田:実際に「今すぐは難しいけど、話は聞いてみたいです」といった反応も多くて。そこから数ヶ月後にご縁がつながることもあるんです。採用を“点”ではなく候補者とのつながりとして“線”で捉えることができる。それがLAPRAS活用の一番の価値だと感じています。

― スカウトのアプローチを“採用”というより“関係づくり”と捉えている印象です。

宮田:はい。もちろん選考に進んでいただけるのであれば嬉しいですが、スカウトを送る段階では、スタメンという会社やカルチャーに少しでも興味を持ってもらうことを目的にしています。

長田:また、これまでは現場の実務を優先して一部のメンバーに限定していた採用体制も2025年1月からは、現場のエンジニアも面談や面接に同席する体制に変えました。採用にエンジニアが関わることで、技術的な解像度を上げ、加えてより多面的に候補者の理解を深めることで、「この人と働きたいか」という観点でフィット感を見ることができるようになりました。

宮田:スタメンはまだまだ小さなプロダクト組織で決してリソースが潤沢なわけではありませんが、メンバーの長田への信頼も厚く、エンジニアの協力体制が即時に自然に得られたのも、組織としての強みだと感じています。採用は人事だけの仕事ではなく、全員で向き合うべきことだという共通認識がある。それも、カルチャーを大事にするスタメンらしさかもしれませんね。

― 採用方針の見直しをきっかけに、それがLAPRASの再評価と現場の巻き込みへとつながったのですね。

長田:はい。まさに“誰と働くか”を本気で考えたからこそ、LAPRASを活用する意味が明確になったのだと思います。

人事と経営陣、そしてエンジニアが一緒につくるスカウト戦略

― 実際にLAPRASはどのように運用されているのでしょうか?

長田:プロフィールを拝見して気になった方には興味通知を送り、タレントプールに追加したり、募集ポジションによってはLAPRASや他媒体の候補者情報をもとに週に1回スカウト会を開いています。現場のエンジニアメンバーと一緒に候補者を検討し、「どんな人と働きたいか」という視点で話し合う場になっています。

宮田:たとえば「この人のチームや組織に対する考え方はうちと近いから話が合いそう」といった観点に加えて、LAPRASのプロフィールページを通じてアクセスできるSpeaker DeckやGitHubなどの情報から、技術選定の背景や設計思想に触れ、「この人と話してみたい」と思うこともあります。スキルや経験に加えて、価値観やスタンスもより立体的に理解できるので、スカウト文を考える際の大きな手がかりにもなっていますね。

― 単なるスキルマッチングではなく、“会いたい人”を考えるプロセスなんですね。

長田:はい。人事主導で進めるのではなく、現場と一緒に「誰に声をかけるか」「どう伝えるか」を考える体制ができているのは大きな強みだと思います。スカウトの質も高まりますし、現場の納得感も上がります。

宮田:LAPRASはGitHubやX(旧Twitter)だけでなく、Speaker Deckでの登壇資料や、connpassでのイベント参加歴、候補者のやりたいことの記入欄など、さまざまな情報が一つのプロフィールにまとまっているんです。それらを見ていると「この人は技術に対する好奇心や探究心が高く、技術コミュニティでの発信に力を入れてるな」といった特性も見えてきます。

― 候補者に対する理解が深まる仕組みが整っているんですね。

宮田:だからこそ、スカウト文は定型的なものではなく、候補者ごとにパーソナライズしています。Speaker Deckでの登壇や技術選定の考え方など、相手の発信を丁寧に読み込んだ上で、「本気で話してみたい」という熱意が伝わるような内容を心がけています。機械的に大量送信している印象を与えたくないという思いもあります。

長田:しかも、LAPRASでつながる方は“今すぐ転職を考えていない”ことも多い。だから、最初のスカウトでは選考に誘うよりも、「まずは話してみませんか?」という温度感でお声がけすることを意識しています。

― いきなり応募ではなく、まずは接点づくりを。

宮田:はい。今はまだ転職の意志がない方でも、半年後や1年後に「話してみたい」と言ってくださることも。だから、長期的な関係性を見据えて、カジュアルな場づくりを大事にしているんです。

長田:そうした候補者とのやりとりは、単なる採用活動を超えて、社内の視野や刺激にもつながります。現場メンバーが「こういう技術志向の人がいるんだ」と知る機会にもなりますし、技術ブランディングの面でも価値があると感じています。

宮田:採用チャネルというより、私たちの考え方や空気感に共感してくれる方と出会うための“出会いの場”という意識が近いかもしれませんね。

― 候補者との関係構築を起点に、採用・ブランディング両面の効果があるということですね。

スタメンという“場”を体感してもらう選考設計

― 面談や選考のフェーズでも、工夫されていることはありますか?

宮田:はい。スタメンは”人と組織の強さで勝つ”という価値観を持っており、出社を含む組織運営をしているため、オフィスでの雰囲気や日常的なコミュニケーションの取り方、チームの空気感といった“現場感覚”をとても大事にしています。そのため、面接という選考の場も出来るだけ堅苦しい雰囲気にはせず、あくまでお互いの「相互理解の場」という気持ちで臨んでいます。実際に、HR面談などで候補者の方にお話をうかがうと、「いい意味で面接っぽさがなく話しやすかった」「雑談をベースに自然に話せた」といった声をいただくことも多いですね。

長田:エンジニアとしてのスキルや職歴だけでなく、その背景にある個人の「何を大事にして働いてきたのか」「仕事を通じてどうありたいか」といった話に重きを置いています。もちろん技術力や経験も伺いますが、あくまで“人となり”や“価値観”を立体的に理解する場ですね。どちらが上か下かという立場ではなく、あくまで“お互いを知る”対話の場であると考えています。

― スタメン社には独自のカルチャーも多くありますよね。

宮田:わかりやすい例だと「部活制度」があって、サウナ部や、料理部、映画部など、部署やレイヤーに関係なく人とつながれる仕掛けがあるんです。業務上での部署間の連携もありますが、それだけでなくお互いを知り合える信頼関係をつくるための環境づくりに普段から力を入れて取り組んでいます。そうした社内カルチャーの話題が、アイスブレイク的な役割を果たしてくれることもあります。

― 面談を通してそういった会社の雰囲気も伝えていきたい?

長田:そうですね。今年から現場のエンジニアにも面談・面接に参加してもらっていますが、自社プロダクトであるTUNAG(ツナグ)や日常的な交流の仕掛けを通じて仕事上だけでないスタメンのカルチャーに普段から密に触れているので、会社の価値観を自分の言葉で候補者の方にリアルに伝えてくれています。

候補者の方により近い視点から伝えられることで、働く環境を具体的にイメージしてもらえているためか、入社後のギャップも少ないと言ってもらえることが多く、馴染みも早いなと感じます。

“スキル”ではなく“仲間”として。全員参加で描くこれからのスタメン

― スタメンとして、これからの採用や組織づくりで目指していきたい姿について教えてください。

長田:「この人と働きたい」と本気で思える人を見極めること。そして、そうした人たちと中長期的に関係を育てていくことを、これからも大事にしていきたいです。

宮田:最近は特に、“スキル的な成長”だけでなく、“組織の一員としてプロダクトの成長を喜べる人”がスタメンにはフィットしやすいと感じています。決して、スキルジャッジメントの観点で妥協するつもりはないのですが、同等もしくはそれ以上に「会社やチームの成果を一緒に楽しめるかどうか」。その視点を軸にした採用をこれからも続けていきたいですね。

長田:だからこそ、候補者の方とは、「未来のスタメンを一緒につくるかもしれない仲間」として向き合うスタンスを大切にしています。現場エンジニアや人事だけでなく経営陣も面談に入って、“この人と一緒に働く未来がイメージできるか?”を本気で考える。それが私たちの“全員参加型の採用”だと考えています。

宮田:スタメンという場を一緒につくっていく仲間に出会うことが、採用のゴールだと思っています。そのためにも、これからもLAPRASを活用しながら、私たちらしい価値観を大事にした出会いを積み重ねていきたいです。

― なるほど。本日はありがとうございました。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼