*この記事は2025/04/17に行われたオフラインイベントの内容を元に再構成したものです。

元のイベントはこちら

https://lapras.connpass.com/event/350617/

エンジニア採用に取り組む人事・採用担当の方は、最初からその道に進もうと決めていた方は少ないのではないでしょうか。

「未経験の領域だったのに、いきなりエンジニア採用を任された」

「手がかりもなく、何から手を付けたら良いかわからない」

という方も少なくないのではないでしょうか。

今回は未経験からエンジニア採用を任されるも、地道な努力を続けて採用活動を軌道に乗せ、さらに自身のキャリアアップも実現した西和田さんへ「初めてのエンジニア採用」でやるべきことや、成功のためのポイントについてお聞きしました!

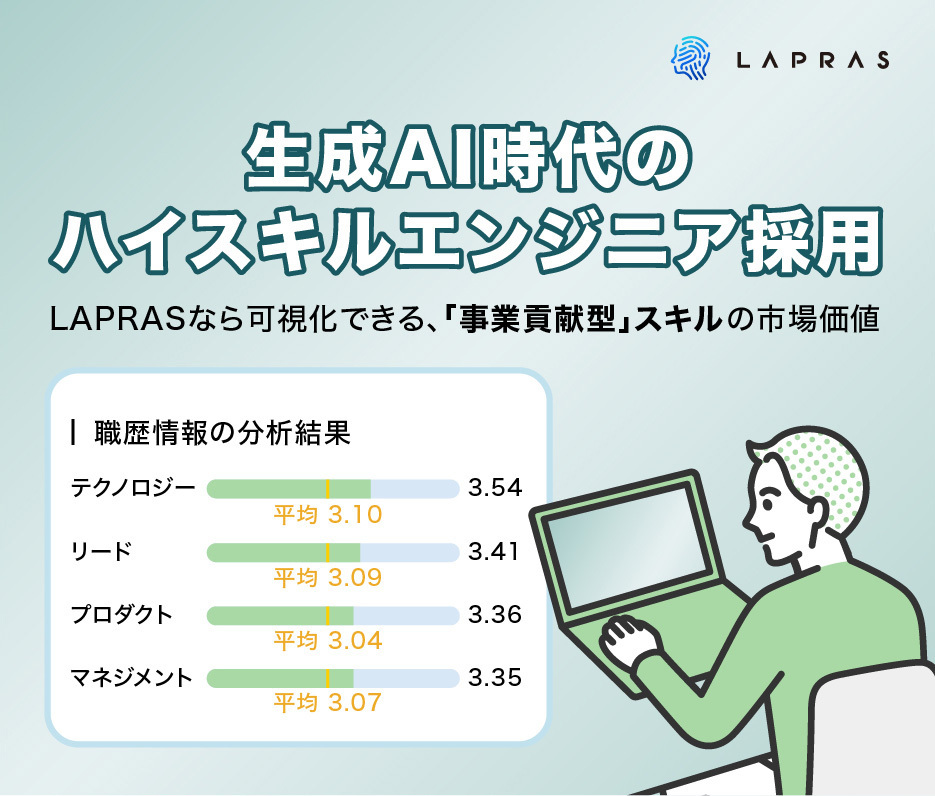

AI時代に高まる開発以外のスキルの重要性

「コードを書く」ことから「事業貢献」へ。マネジメント・リードなど、「作る以外の役割」を果たせるエンジニアのニーズが、ますます高まりを見せています。

事業成長を牽引するこれらのスキル、LAPRASなら見極められます!

「AI時代に求められるエンジニア」を見つける方法目次

登壇者紹介

株式会社Avenirl / 代表取締役CEO / 西和田亜由美

新卒で航空会社に客室乗務員として入社。その後、スタートアップ企業でエンジニアリング組織の採用・組織開発・技術広報を推進するDevHRマネージャーを経験したのち、2022年4月に株式会社ユーザベースに入社。社長直下で、組織開発プロジェクトの立ち上げと推進に参画。また、技術広報も担当。その後2024年に独立し、複数スタートアップ企業の採用・広報・事業開発・コミュニティマネジメント等を支援している。

LAPRAS株式会社 / セールス / 毛利匡邦

大学卒業後、株式会社リクルートキャリア入社。IT・Web系のお客様に対して人材紹介の営業を経験。その後、クリエーションラインでIT商材の営業を担当。営業のマネージャーや教育事業の事業責任者も経験。ポジウィルでは個人向けのキャリアトレーニングのカウンセラーとして年間700名以上の相談を受ける。現在はLAPRASに参画し、新規のセールスを担当している。

ある日突然、エンジニア採用担当になったら

毛利:今日のテーマは「初めてのエンジニア採用」ということで、まずは西和田さんがエンジニア採用担当になったきっかけからお聞かせください。

西和田さん:前前職の株式会社READYFORに所属していたときに、ある日突然代表から「エンジニア採用担当をやってみたら?」と打診されたのがきっかけでした。入社したときはビジネス側の採用担当ということで、エンジニア採用をミッションとして持つ予定はありませんでした。

入社してから2ヶ月くらいはビジネス側の採用を推進していたのですが、ビジネス側・エンジニア側それぞれの採用担当に代表を交えて会議しているとき、会話の流れで突発的にで「やってみたら?」と打診されたことが始まりでした。

本当に何もわからない状態からのスタートでしたが、「経験が無くても、学びながらでも良いと思う!」と有難いお言葉を頂いたこともあり、チャレンジしてみることにしました。

毛利:打診を受けたときはどんな心境でしたか?

西和田さん:最初は「できません、無理です。何も分からないし!」と答えたと思います。本当にまったく心の準備はできていない状態でしたね。

毛利:いきなりの打診だとドキッとしちゃいますよね。

西和田さん:もしかしたら今日ご参加いただいている皆さんの中にも、自分から積極的に希望したというわけではなく「会社の方針などがきっかけで、気づいたらエンジニア採用担当になっていた」という方もいるかもしれないですよね。

「初めてのエンジニア採用」で難しかったこと

毛利さん:自ら望んでエンジニア採用担当になった、というわけではないということですが、そんな中でつらいと感じたことはありますか?

西和田さん:つらいと感じる場面はたくさんありましたね。今も色々な企業の採用支援を行う中で、エンジニア採用をお手伝いさせていただく機会が多いのですが、会社によって抱えている課題も違うので、今だに難易度が高いものだと感じています。

特に、私自身が企業でエンジニア採用をやり始めたときは、初めCTOやVPoEともまったく話が噛み合わない状態でした。まずは専門用語を理解するということが大変でしたね。

毛利さん:CTOやVPoEの言いたいことを理解するのがまず難しかったと。「会話の内容を理解するのが難しい」という点以外で、たとえばコミュニケーションスタイルの違いなどで、難しいと感じることはあったんでしょうか?

西和田さん:コミュニケーションについては、私はわりと恵まれていたと思います。エンジニアの方も話しやすく協力的な方が多かったですし、皆さん考え方もロジカルで、勉強になることも多くありました。

エンジニア採用の理解を深めるために取り組んだこと

毛利:いろいろな苦難があったと思いますが、どのようにそれらを乗り越えていったのでしょうか?

役立ちそうな本やウェビナーを利用する

西和田さん:まず、ウェビナーなど、エンジニア採用関連のイベントには片っ端から参加するようにしていました。たとえば、LAPRASさんの場合だと、過去に行われていた「求人票をレビューしてくれるイベント」に参加していました。

エンジニア採用に役立つ書籍にも目を通しました。元LAPRASの中島さんが書かれた「作るもの・作る人・作り方から学ぶ 採用・人事担当者のためのITエンジニアリングの基本がわかる本」もボロボロになるまで読んでとても参考になりましたね。ほかにも、エンジニアの方々向けの組織論などが書かれた本も読んでいました。

エンジニアをランチに誘う

西和田さん:また、エンジニアの方をMTGではなく、ランチにお誘いして会話し「コミュニケーションや関係性の土台を作る」ことも意識的にしていました。

採用媒体のカスタマーサクセスに、前のめりにアポを取る

西和田さん:LAPRASさんをはじめ、エンジニア採用媒体のカスタマーサクセス(以下、CS)は、運用状況確認のために顧客と定期的なMTGをおこなっていると思います。このMTGで、運用の相談と一緒に「このポジションについて、こういう理解で合っていますか?」「この採用に苦戦していて」といったように、雑談的に自分の困っているポイントや知識を確認させてもらうことも多かったです。

皆さんも採用媒体のカスタマーサクセスから定期MTGのお誘いが来ることがあると思いますが、多くの企業の状況を把握しているCSの方ならではの有益なアドバイスを沢山いただけるので、「忙しいから」と後回しにせずに、機会を活用するのもいいと思います。

毛利:そうですね。CSの方としても、むしろ媒体の利用を促進することにつながるので、どんどん聞いてほしいところです。そういうことがきっかけになって人間同士の関係性が深まっていくのも素敵だなと感じました。

未経験からエンジニア採用に挑戦する方にまずやってほしいこと

西和田さん:右も左も分からない状況の、未経験でのエンジニア採用に取り組んでいる方にぜひやってほしい、基礎的なテクニックは、こちらです。

MTG中にわからない単語をメモする

西和田さん:私も沢山経験があるのですが、MTG中にわからない単語が多すぎて理解できなかったので、後で調べるためにメモしておくところから始めてみましょう。

難易度が高いMTGは録音しておき、後で咀嚼する

西和田さん:内容の難易度が高いMTGについては、録音させてもらって後から内容を聞く、ということは結構やっていました。エンジニア採用に関わらず、経営層との議論など「抽象度が高いかつ、噛み砕く必要のある会話」を理解するのに有効な方法です。

エンジニアと1on1をさせてもらう

西和田さん:ちょっと勇気が必要かもしれませんが「エンジニア組織のメンバーの方と1on1をさせてもらう」というのも良い方法です。「わざわざ自分のために1on1の時間をとってもらうのが申し訳ない」「エンジニアの方はそういうこと嫌いそう」といったイメージを持たれる方もいるかも知れませんが、私も一歩踏み出して取り組んでとても良い結果が得られたので、これはおすすめの方法です。

また、エンジニアの方と1on1をして、わからない用語などを聞いていたときに、相手のエンジニアの方が「言葉で話すよりも、図を見た方が分かりやすいからこれを参考にして」と手書きの図を渡してくれたこともあります。こういう情報共有をしてもらえる関係性も、1on1をやったことで生まれました。

毛利:すごいですね!これはなかなか勉強になります。エンジニアの方は、可視化やロジックで表現するのが得意な方が多いので、こうしたインプットをもらえるのは非常に助かりますね。

毛利:エンジニアの方との1on1で「最初にアイスブレイクをする」とか、西和田さんのほうでなにか工夫されたことはありますか?

西和田さん:たとえば、「本業とは別に個人で開発することはあるんですか?」とか、SREの方に「SREって、夜間も突発的な対応があり忙しい印象ですが、実際はどうですか?」といった、職種理解に繋がる質問は良いと思います。

毛利:なるほど、お相手の「日常的なこと」から会話を始めるというところがミソなんですね。

西和田さん:そうですね。何かを聞き出そうとするのではなく、お相手の方自身に興味を持って会話を広げていくようなイメージです。適切な表現かはわかりませんが「友だち」と話すような感じで「実際はどうなの?」「どうしてそれ選んだの?」といった興味を深堀りができると、皆さんも快く応えてくれる気がします。

なぜ努力を続けられたのか?

毛利:西和田さんのこれまでの取り組みについてお聞きしていると、お忙しい中で泥臭い作業もいとわずに取り組んでこられたという印象です。私もセールスの仕事をする中で、同じように「録音して後で聞く」といった取り組みをおこなったこともあるんですが、なかなか続けていくのは難しかったです。どうしてここまで頑張れたんでしょうか?

西和田さん:エンジニア採用は市場的にも難易度が高く、私自身も、なかなか結果が出なくて焦っていました。同時に、その奥深さにむしろハマっていった部分もあります。そんな中で「なにか自分なりの価値を残したい」という想いが原動力になっていきました。オンラインイベントの動画などは、ランチを食べながら聞くこともできるものでしたし、何か特別なことをしたというよりは、おそらく他の方もやっている様な努力を積み重ねて少しずつ形になっていきました。

毛利:そうした努力の中で、いろいろなことを学んでいくことができたんですね。

エンジニア採用のポイント:言語化・フォーマット化の重要性

毛利:エンジニア採用で大事だと思うポイントはなんでしょうか?

西和田さん:「言語化」と「フォーマット化」が重要だと考えています。具体的に、エンジニア採用を始めたばかりの方がどういったことから言語化していったらいいのか、3つのポイントをご紹介します。

西和田さん:採用要件定義、書類選考、スカウト(ターゲットの目線合わせ)、この3つは、エンジニア採用初心者の方が特に壁にぶつかりやすいポイントだと思います。

採用要件定義は「現場との目線合わせ」が重要

西和田さん:まず、採用要件定義ですが、この採用活動の土台ともなる要件をしっかり目線合わせしておくとその後のスカウトの運用もスムーズになります。

参加者の皆さんに質問です。新しいエンジニアのポジションで採用要件を定義するとき、まず何から始めますか?

<参加者の方の回答例>

- ハードスキル(言語やフレームワークなど)については、社内エンジニアと会話して要件を調整する。

- ソフトスキル(コミュニケーション能力や課題解決力など)については、CTOなど経営層やプロダクトの責任者と会話して要件を調整する。

西和田さん:まさにそうした採用要件について「現場とのすり合わせ・目線合わせ」はとても大事ですよね。実際に、私が採用要件を定義するときのフローをご紹介しましょう。

西和田さん:最初の「ポジション調査」をせずに、ゼロからMTGに入ってしまうと、会話が発散してしまうことが多いので、最初に採用したいポジションに対してまずは自分で調査をして理解を深めたり、採用上の競合となる他社の求人をチェックしたりするところから始めました。

現場との目線合わせはできるだけ詳細に

西和田さん:次に配属先となる「現場とのすり合わせ(目線合わせ)」をして、それを元に求人の骨子を作成します。社内でレビューした後、最終的に内容が確定したものを公開していく、というフローです。

私はこの工程をどう進めていくかを大事にしています。例として、私がよく行っている方法をご紹介します。②の工程をさらに細分化したものが次の図です。

西和田さん:現場エンジニアと会話して採用要件について会話するときに「なぜ採用したいのか」という漠然とした質問をしてしまうと「だって、人が足りないから」といった漠然とした答えが返ってきてしまいがちです。

毛利:よくあるパターンですね。

西和田さん:なので、質問の粒度をもう少し細かくすることで実際のペインを候補者の方にも伝わりやすく言語化することが重要と考えています。たとえば「事業・サービスの課題はなにか」、その中で「プロダクトの課題はなにか」、さらに「チーム(組織)の課題はなにか」という順番でトップダウン的に、採用背景を深堀ることも1つの方法です。

あとは採用後に「何をしてほしいのか」、具体的な業務内容を確認したり、「配属チームで求められる役割」などをより詳細に聞いていくのも大事です。

「どんな人を採用したいのか」=ターゲット像については、「どんな人を採用したいのか、具体的なペルソナをできればバイネームで教えてほしい」といったリクエストをすることもあります。

また、現場の社員と採用関連の話をすると「こういうスキルや経験がある人がほしい」というニーズについては本当によく話してくれることがほとんどです。一方、「その候補者が、どんな魅力やモチベーションを感じて自社に来てくれるのか」という部分については、実は現場の社員は見落としがちな観点なので、そこを人事・採用担当がしっかりフォローすることが大事です。

毛利:どうしても「候補者を選ぶ」という視点になりがちなところを「自社を候補者から『選んでもらう』」という視点に気づいてもらうことが大切なんですね。

西和田さん:まさにそのとおりですね。

書類選考では人事とエンジニア双方の視点を比較する

西和田さん:私がエンジニア採用を始めたてのころに、最初に躓いたのが書類選考でした。単に「人事・採用担当者が候補者をピックアップして、現場エンジニアが可・不可を判定」というだけのやり方は、役割分担は明確で良いと思う一方、人事側の知識向上には繋がりにくいです。

工数的に許されるのであれば、まず人事・採用担当者が候補者のプロフィールをチェックし、現場エンジニアの方もチェックした後で「双方の判断を照らし合わせる」という方法がおすすめです。人事が見るポイントと、エンジニアの方が注目するポイントには違いがあるので、そこを可視化できるようなチェック方法を取るほうがいいでしょう。そのためには「同じ書類を見て、双方の判断を相対的に比較する」ということが大切です。

毛利:判断軸を言語化することで、それぞれの目線を揃えていくことができるんですね。

西和田さん:はい、私はそこで最初に結構つまずいたので、もし悩んでいる方がいたら「現場のエンジニアがみているポイント」を書き出して、「個々の候補者がそのポイントを満たしているか」を◯・✕でチェックしていくといいですね。

毛利:ここを言語化できると、自分の理解も深まるし、現場のエンジニアの方ともコミュニケーションも取りやすくなりますね。

スカウト条件のフォーマット化を進める

西和田さん:続いて、スカウトについての目線合わせです。これも書類選考と同様に「この候補者の方どうですか」「NGです」といった単純なやり取りだけで終わらせてしまわないことが大事です。ある程度目線合わせができるまでは、少し工数はかかるものの、細かくコミュニケーションをとっていくのが理想だと考えています。

具体的には、ピックアップした候補者を管理するリストを作って、候補者ごとに「ピックアップした理由・現場エンジニアの判断・判断理由」を記入して後から確認できるようにする、という方法があります。

毛利:これも最初に出てきたポイントの一つ「フォーマット化」ですね。

西和田さん:ずっと続けていくのは大変だと思いますが、ある程度「現場エンジニアとの目線が合うまでの間だけ」でも続けていくとお互いの解像度が擦りあっていきます。

毛利:「目線が合うまで」だと思うとハードルが下がりますね。

西和田さん:このリストが作れると「この候補者は、過去のこの方と似ているから、8~9割OKだろう」と、ピックアップ時点での目算もより立てられるようになります。

また、実際にエンジニアの方が候補者の方を検索している画面を共有してもらい、検索導線などを見させてもらうことも学びになります。

エンジニア採用から、より多角的なミッションへの挑戦へ

西和田さん:私がエンジニア採用を始めたばかりの頃は、今回ご紹介したような取り組みを続けていった結果、少しずつ現場エンジニアの方々と目線が合ってきたという実感が持てるようになりました。

毛利:ゼロからスタートしてから、どのくらいの時間がかかりましたか?

西和田さん:約3ヶ月くらいはかかりましたね。

毛利:なるほど、その間は色々な学びを得られたと思いますが、「あ、ここから面白くなってきた」と感じるような出来事はありましたか?

西和田さん:一番大きかったのは、エンジニア採用だけではなくテックブランディングや組織開発もミッションとして担うようになったときです。自分にとってそこが大きなターニングポイントになったと思っています。

西和田さん:一般的に、採用担当は、コーポレート部門の中に位置づけられていることが多く、私も最初はそうだったんですが、途中コーポレートからプロダクト部門に移動になり、DevHRマネージャーとして、VPoEの直下でエンジニア採用・テックブランディング・組織開発をすべて担当することになりました。

それから、自分の中の様々な知見が点から線へとつながっていきました。それが「エンジニア採用って面白いな」と明らかに思えるようになったタイミングでした。

毛利:単純にその仕事を「面白い」と思えるようになるといいですよね。

西和田さん:たとえば組織開発についても理解が深まってくると「こういう人材が必要なんじゃないか」といったイメージも具体的に自分の中から湧いてくるようになります。特にハイスキル層の採用となると難易度も上がるので、テックブランディングを絡めながら中長期で取り組んでいく必要も出てきます。

毛利:任される仕事領域が増えることになったわけですが、エンジニア採用から少しずつ領域が広がっていったのか、一度に複数の領域を担当するようになったのかどちらでしょうか。

西和田さん:エンジニア採用で一定結果が出て、そこから少しずつ広がっていった感じですね。次にテックブランディング、最後に組織開発、という流れでした。

毛利:これらの仕事の中で、西和田さんが特に面白かった出来事などはありましたか?

西和田さん:「やりがいがあるな」と感じたのは、組織開発です。採用のために始めた「エンジニアの方を知るための1on1」だけでなく、業務のためのエンジニアとの1on1も私が任されるようになり、キャリアのことや課題との向き合い方などを会話して、ボトムアップとしてVPoEやマネジメント層にフィードバックする、といった経験ができました。

毛利:最初にゼロからエンジニア採用に取り組む中で、地道な努力を続けてきたことが、より広い視座に立ったときに役に立ったんですね。

西和田さん:そうですね。こういうチャレンジができる環境が得られたのは非常にラッキーだったと思います。

毛利:新しいことに挑戦できるチャンスがあるときに率先して手を上げたり、数年先のキャリアを見据えて挑戦していく姿勢がその後に繋がっていくんですね。

これからエンジニア採用を始める皆さんへ

毛利:これからエンジニア採用を始める方や、今まさに挑戦している方へメッセージをお願いします。

西和田さん:わからないことなど、自分の弱いところも自己開示して「周りを頼る力」は重要です。私の場合は、それが結果的に採用の推進力を高めることにつながりました。

お話してきた「言語化・可視化(フォーマット化)」についても同様ですね。未だに私も、「可視化していても認識がずれる」ということはよくあります。そこで諦めずにしっかり向き合っていくことで、自社の採用競争力も高まっていきます。

また、テックブランディングや組織開発など、採用以外の業務にも関わっていくと「採用活動もまた組織戦略の一部である」という視座が持てるようになります。自分自身の視座が変わることで、業務の面白さも変わってくるので、機会があればぜひ手を挙げていただき、チャレンジすることも大切にしてほしいですね。

毛利:本日はありがとうございました!

参加者からのQ&A

Q.西和田さんが採用に取り組み始めてから、具体的にどのくらいの期間でどの程度の採用につながりましたか?

A.西和田さん:元々10人程度だったエンジニア組織が、その後1年少しで3倍くらいの規模になりました。

Q.DevHRマネージャーになったときに、自分の気持ちや目標に変化がありましたか?

A.西和田さん:単に採用を成功させる、というだけでなく「プロダクト組織を進化させていく」という意識が芽生えました。その上で、それぞれのプロジェクトに目標をおき、エンジニア採用では採用人数、組織開発では社内のエンゲージメントや「社内の組織を目指す状態にする」といった目標を掲げていました。テックブランディングは、社員の情報発信の頻度やSNSでのポジティブなリアクションなどを目標に設定していました。

Q.これからテックブランディングに取り組んでいきたいんですが、イベントや情報発信のために社員に協力してほしいとき、どうすればやる気を引き出せますか。

A.西和田さん:テックブランディングの土台は組織開発なので、「社員の情報発信が、ポジティブにできているカルチャー」を作ることが大事です。あとは、社内でイベントや情報発信が好き・得意なエンジニアの方をまずは巻き込んで小さく始めるということも有効です。少数の方にプロジェクトチームとして協力してもらってから、だんだん大きくしていくという方法もあります。

AIが「作る役割」を担う今、エンジニアの役割は「技術で事業成長を導く」ことへと変わりつつあります。

採用市場では、従来の開発力に加え、「事業貢献」に直結するスキルの重要性が高まっています!

- 課題解決能力:顧客やビジネスへの深い理解で、技術を価値創出につなげる

- 技術応用力:新しい技術(特に生成AI)でチームの生産性を高める

- マネジメント能力:戦略策定・組織運営・人材育成で事業成長を牽引する

こうしたスキルを持つ人材は、従来の経歴書だけでは見極めが困難です。

LAPRASなら、「AI時代に求められるエンジニア」とそのスキルを、独自のアプローチで可視化できます。

▼詳細はこちら▼